このページの目次

相続の悩み、抱えていませんか?まずはあなたの状況をお聞かせください

「親が亡くなったけれど、何から手をつけていいかわからない…」

「他の相続人と話が合わず、手続きが進まない…」

「疎遠な親族がいるらしく、どう連絡すればいいのか見当もつかない…」

千葉県柏市、我孫子市、流山市近辺で、このような相続に関するお悩みを一人で抱え込み、途方に暮れてはいませんか?

相続は、一生のうちに何度も経験することではありません。だからこそ、いざ直面すると、その手続きの複雑さや、家族間の感情的なもつれに、心身ともに疲弊してしまう方が少なくありません。

この記事は、単に法律の知識を並べた解説書ではありません。あなたの状況を一つひとつ整理し、次に何をすべきかを見つけるための「カウンセリング」のような場でありたいと考えています。まずは、ご自身の状況がどれに当てはまるのか、一緒に確認していきましょう。この記事を読み終えることで、現在考えられる選択肢や次に取るべき手続きが整理できる一助となることを目指しています。

【ケース別】あなたの悩みはどれ?よくある相続トラブル5つの事例

相続トラブルと一言でいっても、その形は様々です。ここでは、私たちがこれまで数多くご相談を受けてきた中から、特に典型的な5つのケースをご紹介します。「これは、まさにうちの状況だ」と感じるものがあるかもしれません。

ケース1:不動産が分けられない「分割トラブル」

「遺産は実家の土地と建物だけ。私は住み続けたいけれど、兄は売ってお金で分けたいと言っている…」

相続財産のほとんどがご自宅などの不動産で、預貯金が少ない場合によく起こるトラブルです。物理的に分けることができない不動産は、相続人の間で意見が対立しがちです。

このような場合の分割方法には、主に3つの選択肢があります。

- 代償分割:特定の相続人(例えば長男)が不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金(代償金)を支払う方法です。不動産を手放さずに済みますが、支払う側にはまとまった資金が必要になります。

- 換価分割:不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法です。公平に分けやすい反面、思い出の詰まった家を手放すことになります。

- 共有名義:ひとつの不動産を、複数の相続人の共同名義で登記する方法です。一見、公平で簡単な解決策に見えますが、将来的に売却や建て替えをする際に全員の同意が必要になったり、さらに次の相続が発生して権利関係が複雑化したりと、トラブルの火種を先送りするだけの危険な選択になりかねません。この共有名義を安易に選ぶべきではないと経験上も私は感じています。

ケース2:疎遠な親族との「連絡・交渉トラブル」

「遺産分割協議をしたいのに、何十年も会っていない叔父の連絡先がわからない。そもそも、話に応じてくれるだろうか…」

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意がなければ成立しません。しかし、中には長年連絡を取っておらず、どこに住んでいるかもわからない相続人がいるケースも珍しくありません。

特に、2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、この問題は放置できなくなりました。正当な理由なく相続登記を怠ると、過料が科される可能性があります。

このような場合、まずは戸籍をたどり、「戸籍の附票」という書類を取得することで現在の住所を調べることができます。そして、いきなり電話をするよりも、まずは丁寧な手紙で事情を説明し、話し合いをお願いするのが有効な第一歩です。相手の心情にも配慮しながら、冷静に進めることが大切です。

ケース3:相続後に発覚した「借金トラブル」

「亡くなった父の遺品を整理していたら、消費者金融からの督促状が見つかった。こんな借金、払わなければいけないの?」

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。亡くなった後に予期せぬ借金が発覚し、パニックになってしまう方は少なくありません。

ここで知っておくべき重要な選択肢が2つあります。

- 相続放棄:家庭裁判所に申述することで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。原則として「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」という期限があるため、迅速な判断が必要です。

- 時効の援用:借金にも時効があります。最後の返済から5年または10年が経過しているなど、一定の条件を満たせば、時効を主張(援用)して支払いを免れることができる場合があります。ただし、安易に債権者に連絡して支払いを約束するような言動をしてしまうと、時効が更新(リセット)されてしまうリスクがあります。

督促状が届いても慌てて連絡せず、まずは専門家に相談し、最善の策を検討することが重要です。

ケース4:遺言書や生前の言動をめぐる「不公平感トラブル」

「『全財産を長男に相続させる』という父の遺言書が見つかった。長年、父の介護をしてきた私の苦労は全く報われないの?」

特定の相続人に有利な内容の遺言書や、特定の相続人だけが生前に多額の援助(特別受益)を受けていた場合、他の相続人が不公平感を抱き、トラブルに発展することがあります。また、親の介護に尽くしてきた相続人が、その貢献(寄与分)を主張するケースもあります。

このような感情的な対立を解決するために、法律は「遺留分」という権利を定めています。これは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分です。たとえ遺言書に「全財産を長男に」と書かれていても、他の相続人は自身の遺留分に相当する金銭を請求することができます。

感情的になりやすい問題だからこそ、法的な権利を正しく理解し、冷静に対処することが求められます。

ケース5:知らない相続人が現れる「相続人不明・増加トラブル」

「亡父の戸籍を調べてみたら、前妻との間に子どもがいることがわかった。会ったこともない人と遺産の話をしなければならないなんて…」

相続手続きのために戸籍謄本を収集した結果、これまで知らなかった相続人の存在が判明することがあります。例えば、前妻の子、認知された子、養子などです。

先述の通り、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けているとその協議は無効となります。知らない相続人がいるからといって、その人を除外して手続きを進めることはできません。

また、内縁の妻には相続権はありませんが、その内縁の妻との間に生まれた子どもを認知していれば、その子には相続権が発生します。複雑な人間関係が絡む相続だからこそ、最初の相続人調査が極めて重要になるのです。

あなたの状況はどのケースに当てはまりましたか?

具体的な解決策を一緒に見つけましょう。

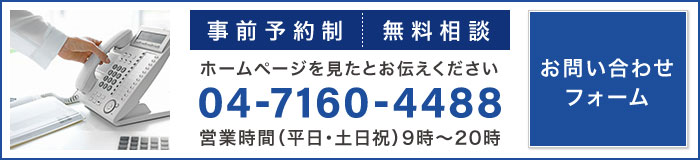

初回のご相談(約30分)は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事務所情報】所在地:千葉県柏市中央町5番21号穂高第1ブラザーズビル703/代表:司法書士 小川直孝/所属:千葉司法書士会

トラブルを回避・解決するための3つのステップ

ご自身の状況を客観的に把握できたら、次に行うべきことを具体的に見ていきましょう。混乱した状況でも、一つひとつ手順を踏んでいけば、必ず解決の糸口は見つかります。

ステップ1:現状を正確に把握する(相続人と財産の調査)

相続手続きの全ての土台となるのが、「誰が相続人なのか(相続人調査)」と「何が遺産なのか(財産調査)」を正確に確定させることです。この作業が曖昧なままでは、どんな話し合いも先に進みません。

- 相続人調査:亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得し、法的な相続人を一人残らず確定させます。

- 財産調査:預貯金、不動産、株式といったプラスの財産はもちろん、借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産もすべてリストアップし、「財産目録」を作成します。当事務所では財産調査・残高証明書の取得もサポートしております。

この地道な調査こそが、後のトラブルを防ぐ最も重要なステップです。

ステップ2:取るべき選択肢を知る(相続・相続放棄・専門家への相談)

現状が明らかになったら、次にどのような選択肢があるのかを検討します。

- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを相続する方法です。

- 限定承認:相続したプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を返済する方法です。財産が残れば相続できますが、手続きが複雑になります。

- 相続放棄:すべての財産を放棄し、一切相続しない方法です。借金が多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に有効です。詳しくは相続放棄についてのページもご覧ください。

どの方法を選ぶべきか、そして当事者同士での解決が難しいと感じた場合には、専門家に相談するという選択肢も視野に入れましょう。

ステップ3:信頼できる専門家に相談する

相続の問題は、法律や税金、不動産登記など専門的な知識が不可欠です。信頼できる専門家を見つけることが、解決への近道となります。

司法書士と弁護士の役割の違い

- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。また、相続人同士の話し合いがまとまることを前提にあくまで中立的な立場で書類作成や手続きのサポートをします。

- 弁護士:相続人間で既にもめており、交渉や調停・裁判が必要な場合に、代理人として活動します。

「争いにはしたくないが、どう進めていいかわからない」という段階であれば、まずは司法書士にご相談いただくのが良いでしょう。当事務所の初回無料相談はこちらからご利用いただけますので、まずはお気軽に現状をお聞かせください。

【司法書士の視点】争いを避けるための生前の備え

ここまで相続が起きた後の話をしましたが、実は相続トラブルの多くは、生前の対策によって防ぐことが可能です。将来、あなたのお子さんたちが同じような苦労をしないために、今からできることを考えてみませんか?

最も効果的な対策は「公正証書遺言」の作成

「争族」を避けるために最も有効な手段が、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。特に、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、形式の不備で無効になる心配や、紛失・改ざんのリスクが極めて低く、最も確実な方法です。

遺言書には、財産の分け方だけでなく、「付言事項」として家族への感謝の気持ちや、なぜこのような分け方にしたのかという想いを書き記すこともできます。この一言が、残された家族の感情的な対立を和らげる大きな力になることがあります。当事務所では、あなたの想いを形にするための主な取り扱い業務 遺言書作成サポートサービスを提供しています。

認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」

認知症などで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりする「資産凍結」のリスクがあります。そうなると、たとえご本人のためであっても、家族が財産を動かすことはできなくなり、遺産分割も進められません。

この対策として有効なのが「家族信託」です。これは、元気なうちに信頼できるご家族に財産の管理・運用を託す契約です。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、スムーズな資産承継を実現できます。代表の小川は「家族信託専門士」の資格も保有しておりますので、専門的な視点から最適なご提案が可能です。詳しくは家族信託(家族のための信託)とはのページをご覧ください。

生命保険の活用で「納税資金」と「代償分割資金」を準備

生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。この仕組みを利用して、「長男には不動産を相続させる代わりに、次男を受取人にした生命保険で代償分割の資金を渡す」といった対策が可能です。

小川直孝司法書士事務所があなたの「次の一歩」をサポートします

相続の問題は、一つとして同じものはありません。法律の知識だけで解決できるほど単純ではなく、ご家族それぞれの想いや背景が複雑に絡み合っています。

私たち小川直孝司法書士事務所は、2002年に千葉県柏市で開業して以来、20年以上にわたり、数多くの相続のお悩みに寄り添ってまいりました。

疎遠な親族がいて遺産分割協議に不安がある場合、「いきなり弁護士に依頼するのは大げさかもしれない」と感じる方も少なくありません。まずは司法書士にご相談いただき、もし話し合いがこじれてしまいそうな場合には、当事務所が信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。実際に、この連携によって無事に解決へ至ったケースも数多くございます。相続登記が義務化された今、疎遠な親族がいるからといって手続きを放置しておくことは、将来のリスクを増やすだけです。

当事務所では、代表である司法書士の小川が、最初のご相談から手続きの完了まで、責任を持って一貫して対応いたします。平日は夜20時まで、土日祝日のご相談も可能です。一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。私たちが、あなたの「次の一歩」を全力でサポートします。

初回相談は無料です。安心してお問い合わせください。

お電話、または下記フォームよりご予約いただけます。