このページの目次

相続手続きでお困りではありませんか?

大切なご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、相続という現実的な問題に直面されていることと存じます。「何から手をつけていいかわからない」「手続きが複雑そうで不安だ」と感じるのは、決してあなただけではありません。

特に、ご実家などの不動産を相続された場合、「相続登記」という手続きが必要になります。2024年4月からはこの手続きが義務化され、多くの方が戸惑いや焦りを感じていらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、相続登記の義務化に関する正確な情報から、手続きを放置した場合のリスク、そして専門家である司法書士に依頼した場合の費用まで、あなたの疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消していきます。

私たち小川直孝司法書士事務所は、千葉県柏市で2002年に開業して以来、長年にわたり、数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。この記事が、あなたの不安を和らげ、次の一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。どうぞご安心ください。専門家がすぐそばにいます。

【2024年4月~】相続登記の義務化、放置するとどうなる?

これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年4月1日から法律で義務付けられました。これは、所有者不明の土地が増え、社会問題となっていることが背景にあります。この新しいルールについて、まずは大切なポイントを押さえておきましょう。

「3年以内」の期限と「10万円以下の過料」という罰則

相続登記の義務化で最も重要な点は、「相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3年以内」に登記を申請しなければならない、という期限が設けられたことです。

もし、正当な理由がないにもかかわらず、この期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の制裁措置)が科される可能性があります。もちろん、「相続人が多くて話し合いに時間がかかる」「遺言書の有効性で争っている」といった事情があれば、すぐに過料が科されるわけではありません。しかし、基本的には期限内に手続きを完了させる必要があるとご理解ください。

過去の相続も対象!まだの方はすぐにご相談を

「うちは何年も前に親が亡くなったから関係ない」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは誤解です。今回の法改正は、法律が施行された2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。

過去に発生した相続については、2027年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。つまり、長年手続きをせずにそのままにしていた不動産も、義務化の対象となるのです。「いつかやろう」と思っていた方は、この機会にぜひ手続きを進めることをお勧めします。

過料だけじゃない!相続登記を放置する本当のリスク

「10万円以下の過料なら、まだいいか」と考えてしまうのは大変危険です。相続登記をしないことの本当のリスクは、過料という罰則だけではありません。むしろ、ご自身の財産やご家族に、より深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

不動産を売りたい時に売れない、担保にできない

最も現実的なデメリットは、いざという時に不動産を自由に扱えなくなることです。例えば、空き家になった実家を売却して現金化したい、あるいは事業資金のために不動産を担保に融資を受けたいと思っても、登記上の所有者が亡くなった方のままでは、売買契約も抵当権設定もできません。

将来のライフプランに大きく関わる問題だからこそ、いつでも活用できる状態にしておくことが大切です。

相続人が増え続け、話し合いが困難になる(数次相続)

相続手続きを先延ばしにしている間に、相続人の誰かが亡くなってしまうと、事態はさらに複雑になります。これを「数次相続」と呼びます。

例えば、祖父が亡くなったときの手続きをしないまま父が亡くなると、相続権は母や兄弟だけでなく、甥や姪など、どんどん下の世代に引き継がれていきます。そうなると、会ったこともない親戚と遺産分割について話し合わなければならなくなり、全員の合意を得るのは非常に困難になります。手続きは、関係者が少ない早いうちに行うのが鉄則です。

他の相続人の借金で不動産が差し押さえられる恐れ

登記をしないまま放置している不動産は、法律上、相続人全員の共有財産とみなされます。もし、相続人の一人が借金を抱えて返済を滞納した場合、その人の法定相続分にあたる持分が、債権者によって差し押さえられてしまう可能性があります。

あなたに全く非がなくても、他の相続人の都合で大切な財産を失うリスクがあるのです。ご自身の権利を守るためにも、相続登記をきちんと済ませ、権利関係を明確にしておくことが不可欠です。

相続登記の流れは、当事務所がしっかりサポートします

相続登記は、相続人の調査 → 書類作成 → 登記申請 → 登記完了という流れで進みます。 ご自身で行う場合、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、煩雑な作業が必要になります。

当事務所では、書類の収集から法務局への申請までを一括代行。柏市・流山市・我孫子市を中心に、地域密着で迅速・丁寧に対応しております。

お仕事やご家族の事情で来所が難しい方にも、出張相談・オンライン対応・土日祝のご相談が可能です。

より詳しい手続きの流れについては、以下のページでわかりやすく解説しています。

柏市の司法書士に依頼した場合の費用相場は?

相続登記の手続きを専門家に依頼する際、気になるのが費用だと思います。司法書士に支払う費用は、大きく分けて「司法書士報酬」と「実費」の2つで構成されています。当事務所の料金一覧もございますが、ここでは柏市周辺の一般的な相場観をご説明します。

司法書士報酬の目安:5万円~

司法書士の専門的なサービスに対する手数料が「報酬」です。これには、法務局への登記申請書の作成・提出代理のほか、お客様のご依頼に応じて、手続きに必要な戸籍謄本の収集や、相続人全員の合意内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成などが含まれます。

不動産の数や評価額、相続人の人数、依頼する業務の範囲によって金額は変動しますが、一般的なご自宅の相続登記であれば、おおよそ5万円からが目安となることが多いです。

実費の内訳:登録免許税・書類取得費用など

「実費」は、手続きを進める上で必ず発生する費用のことです。司法書士の報酬とは別に必要となります。

- 登録免許税:登記を申請する際に法務局へ納める税金です。原則として、不動産の固定資産税評価額の0.4%がかかります。(例:評価額1,000万円の土地なら4万円)

- 書類取得費用:戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などを市区町村役場から取り寄せるための手数料です。1通数百円程度ですが、相続人の人数が多いと数が増えます。

- その他:法務局で不動産の情報を確認するための登記事項証明書取得費用や、郵送費などがかかります。

ご相談時に原則としてお見積もりを提示し、費用の内訳をご説明します。業務範囲や事情により詳細なお見積もりに時間を要する場合がありますので、事前にご確認ください。

柏市で23年以上、相続手続きをサポートしてきた当事務所の実績

私たち小川直孝司法書士事務所は、2002年に柏市で開業して以来、地域に根ざした事務所として、数多くの相続に関するお悩みをサポートしてまいりました。

あるお客様は、ご自身で手続きを進めようとされたものの、必要書類の複雑さに途中で断念され、登記簿謄本だけを手に「とりあえず相談に」とお越しになりました。私たちは、まず手続きの全体像と流れを丁寧にご説明し、ご自身で取得が難しい書類の収集を代行。最終的に遺産分割協議書の作成から登記申請までをサポートし、無事に手続きを終えることができました。

このように、単に書類を作成するだけでなく、お客様一人ひとりの状況や不安に寄り添い、最善の解決策を一緒に見つけていくことを大切にしています。相続登記をきっかけに、遺言書の作成や、将来の認知症対策としての任意後見・家族信託のご相談をいただくことも多く、その後もお付き合いをさせていただいております。

相続登記に加え、預貯金解約手続きの支援もワンストップで対応

相続手続きは、不動産の名義変更だけではありません。銀行預金の解約や株式の名義変更など、その内容は多岐にわたります。これらの手続きは、金融機関ごとに必要書類や書式が異なり、非常に煩雑です。

当事務所では、こうした面倒な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、不動産調査、登記申請、そして預貯金の解約手続きまで、一括でサポートすることが可能です。ただし、金融機関の審査や個別要件により追加の手続きや書類が必要になる場合があります。忙しくて時間が取れない方、手続きに不慣れで不安な方も、安心してお任せください。

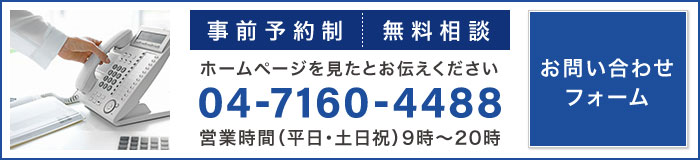

初回相談は無料。土日祝・夜間もご予約可能です

「まずは話だけ聞いてみたい」「費用がいくらかかるか知りたい」という方も、どうぞご安心ください。当事務所では、初回のご相談(約30分)は無料です。面談のみの簡易相談が対象で、書面作成や出張等の実務作業は別途費用が発生します。

また、平日はお仕事でお忙しい方のために、土日祝日や夜間(20時まで)のご相談予約も可能です。柏駅から徒歩圏内の事務所でのご相談はもちろん、ご自宅への出張相談やZoom等によるオンライン相談にも対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談予約はこちら

相続登記・相続手続きに関するよくあるご質問(FAQ)

ここでは、お客様からよく寄せられるご質問にお答えします。

Q. すぐに遺産分割協議がまとまりそうにない場合は?

A. 相続人同士の話し合いがまとまらない、あるいは連絡が取れない相続人がいるといった理由で、3年の期限内に遺産分割協議が難しい場合でも、ご安心ください。「相続人申告登記」という新しい制度を利用することで、ひとまず登記の義務を果たすことができます。

これは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの簡単な手続きです。これにより、過料のリスクを回避し、その後に時間をかけて遺産分割の話し合いを進めることが可能になります。

Q. 自分で手続きすることは可能ですか?

A. はい、ご自身で手続きを行うことも可能です。費用を抑えられるというメリットがあります。しかし、相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をはじめ、非常に多くの書類を集める必要があり、大変な時間と手間がかかります。また、書類に不備があると、法務局に何度も足を運ぶことになりかねません。

司法書士にご依頼いただければ、こうした複雑な手続きを正確かつスムーズに進めることができます。結果的に、時間的・精神的なご負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。

Q. 相談時に何を持っていけば良いですか?

A. もしお手元にあれば、固定資産税の課税明細書や、不動産の登記済権利証(または登記識別情報)をお持ちいただけますと、お話がスムーズに進みます。

しかし、何もなくても全く問題ありません。まずは手ぶらでお越しいただき、現状をお聞かせください。何が必要で、これから何をすべきか、丁寧にご案内させていただきます。

まとめ:柏市の相続登記は、お早めに司法書士へご相談ください

この記事では、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、その内容や罰則、そして放置することの本当のリスクを解説しました。

大切なポイントは以下の通りです。

- 相続登記は「3年以内」の申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料の可能性があります。

- 過去の相続も対象となり、長年放置してきた不動産も手続きが必要です。

- 放置すると、不動産の売却ができない、権利関係が複雑化するなど、過料以上の深刻なトラブルに発展する恐れがあります。

相続手続きは、一生に何度も経験することではありません。不安や戸惑いを感じるのは当然のことです。どうか一人で悩まず、私たち専門家にお気軽にご相談ください。

小川直孝司法書士事務所は、柏市で20年以上にわたり、地域の皆様の相続のお悩みに寄り添ってまいりました。あなたの「不安」が「安心」に変わるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

【事務所情報】

事務所名:小川直孝司法書士事務所

代表司法書士:小川 直孝

所在地:〒277-0021 千葉県柏市中央町5番21号穂高第1ブラザーズビル703

所属会:千葉司法書士会

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら