このページの目次

ご家族が亡くなられた方へ。まずはお気持ちの整理から

この度は、心よりお悔み申し上げます。

大切なご家族を亡くされ、深い悲しみの中、お気持ちの整理もままならないことと存じます。そのような状況で「相続」という言葉が頭をよぎり、何から手をつければ良いのか分からず、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。

相続手続きには、普段聞き慣れない言葉や複雑な手順が多く、不安に思われるのは当然のことです。どうぞご自身を責めないでください。

何よりもまず、ご自身の心と体を休め、お気持ちを整理する時間を大切にしてください。

そして、少し落ち着かれたら、この記事をゆっくりと読み進めてみてください。相続の手続きは、決して一人で抱え込む必要はありません。私たちのような専門家が、あなたのすぐそばでサポートいたします。

この記事では、相続が発生した直後に「まず何をすべきか」を分かりやすく解説します。読み終える頃には、きっと目の前の霧が晴れ、次の一歩をどこへ踏み出せば良いのかが見えてくるはずです。安心して、ご自身のペースで進んでいきましょう。

相続発生後、まずやるべき「最初の5ステップ」

相続の手続きは多岐にわたりますが、すべてを一度にやろうとすると混乱してしまいます。まずは、特に重要で、最初に取り組むべき5つのステップに絞って見ていきましょう。この順番で進めることで、その後の手続きがスムーズになります。

ステップ1:死亡届の提出と火葬許可の申請(7日以内)

ご家族が亡くなられた後、最初に行うべき行政手続きが「死亡届」の提出です。これは、亡くなった事実を知った日から7日以内に行う必要があり、期限が非常に短いのが特徴です。

多くの場合、葬儀社が手続きを代行してくれますので、まずは葬儀社の担当者に確認してみましょう。死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行され、これをもって火葬を執り行うことができます。この死亡届の提出が、すべての相続手続きのスタート地点となります。

参考:死亡届

ステップ2:遺言書の有無を確認する

次に、故人様が遺言書を遺していないかを確認します。遺言書の有無によって、その後の遺産の分け方が大きく変わるため、これは非常に重要なステップです。

遺言書は、主に以下のような場所に保管されている可能性があります。

- ご自宅の金庫、仏壇、タンスの引き出しなど

- 金融機関の貸金庫

- 法務局(自筆証書遺言保管制度を利用している場合)

- 公証役場(公正証書遺言を作成している場合)

もし、ご自宅などで封筒に入った自筆の遺言書を見つけた場合、絶対にその場で開封しないでください。自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、勝手に開封すると法律上の問題が生じることがあります。まずは専門家にご相談ください。

ステップ3:誰が相続人になるのかを調べる(相続人調査)

遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行わなければなりません。そのため、「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。

これを行うには、故人様の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)をすべて集める必要があります。この作業を進める中で、ご家族も知らなかった相続人(例えば、前妻との間の子など)が見つかるケースも少なくありません。

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得しますが、結婚や転籍などで本籍地が何度も変わっていると、複数の役所に請求する必要があり、非常に手間と時間がかかります。もし戸籍の収集が難しいと感じたら、私たち司法書士がお手伝いできますので、ご安心ください。

戸籍の集め方について、詳しくは「相続登記に必要な戸籍の集め方|どこまで?どこで?どうやって?を徹底解説」の記事でも解説しています。

小川直孝司法書士事務所 柏市の相続登記・相続手続き

ステップ4:どのような財産があるか大まかに把握する(財産調査)

相続人を確定させると同時に、故人様がどのような財産を遺したのかを大まかに把握します。これは、後の「相続放棄」の判断や、遺産の分け方を決める上で不可欠な情報となります。

ご自宅などを探し、以下のような手掛かりとなる資料を集めてみましょう。

- 預貯金:預金通帳、キャッシュカード

- 不動産:権利証(登記識別情報通知)、固定資産税の納税通知書

- 有価証券:株や投資信託の取引残高報告書

- 生命保険:保険証券

- 借金など:ローン契約書、借用書、クレジットカードの利用明細

大切なのは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も必ず調べることです。もしマイナスの財産の方が多い場合は、次のステップで解説する「相続放棄」を検討する必要があります。

【司法書士のワンポイントアドバイス】財産の調査漏れを防ぐために

相続のご相談にいらっしゃる方の多くは、何から手をつけて財産を調べればよいか分からず、不安を抱えています。私たちはご相談の際に、独自に作成した「遺産チェックリスト」を使いながら、一つひとつ丁寧にお話を伺うようにしています。このリストに沿って確認することで、ご本人も忘れていたような財産が見つかることもあり、「漏れなく調べられて安心した」とのお声をいただくことが多くあります。ご自身で調べるのが難しいと感じたら、ぜひ専門家の力を頼ってください。

ステップ5:信頼できる専門家に相談する

ここまでのステップを進める中で、「遺言書が見つかったけど、どうすれば?」「戸籍の集め方が分からない」「財産の全体像が掴めない」といった疑問や不安が出てきたら、できるだけ早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

多くの事務所では初回無料相談を実施しており、現状を話していただくだけでも、頭の中が整理され、次に何をすべきかが明確になります。専門家という第三者に話すことで、気持ちが楽になる方も少なくありません。

特に相続手続きには期限があるものも多いため、早期に相談することで、期限を過ぎてしまうリスクを防ぎ、その後の手続きを安心してスムーズに進めることができます。

小川直孝司法書士事務所 柏市の相続登記・相続手続き

【期限別】相続手続きの全体像と注意すべき落とし穴

最初の5ステップを終えた後の、主な相続手続きの流れを期限ごとに見ていきましょう。特に重要な期限を知っておくことで、「うっかり忘れていて大変なことに…」という事態を防ぐことができます。

【司法書士のワンポイントアドバイス】意外と知られていない期限の重要性

ご相談者様とお話ししていると、多くの方が「相続登記の義務化」についてはテレビなどで見聞きして、ぼんやりとご存知です。しかし、実はそれよりもっと早くやってくる「相続税の申告期限(10ヶ月)」については、ほとんど意識されていないのが実情です。この期限は遺産分割が終わっていなくても待ってはくれません。期限のある手続きを確実に進めるためにも、相続が発生したらなるべく早く専門家にご相談いただくことが、結果的にご家族の安心に繋がります。

【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の判断

財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所で手続きをすることで、財産を一切相続しない「相続放棄」を選択できます。また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する「限定承認」という方法もあります。

これらの手続きは、原則として「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

【落とし穴】

この3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、原則としてすべての財産(借金も含む)を相続する「単純承認」をしたとみなされます。後から多額の借金が見つかっても、原則として返済義務を免れることはできません。そのため、財産調査は迅速に行う必要があります。詳しくは「相続放棄について」のページもご覧ください。

【10ヶ月以内】相続税の申告・納付

相続した財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。

この期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

【落とし穴】

遺産分割の話し合いが長引き、10ヶ月以内に分割が決まらなかった場合でも、一度、法定相続分で分割したものとして仮の申告と納税をしなければなりません。また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を大きく軽減できる特例は、原則として申告期限内に遺産分割が確定していることが適用要件となります。期限を守らないと、本来払わなくてよかったはずの税金を納めることにもなりかねません。

【3年以内】相続登記の申請義務化

2024年4月1日から法律が変わり、不動産を相続した際の「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されました。

これにより、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。

【落とし穴】

正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料(刑罰ではなく行政上の制裁措置)が科される可能性があります。また、名義変更をしないまま放置すると、次の相続が発生して権利関係が複雑になり、手続きがより困難になる恐れがあります。相続財産に不動産が含まれている場合は、速やかに私たち司法書士にご相談ください。手続きの詳細は「相続登記の手続きの流れと必要書類」でも解説しています。

誰に相談すればいい?状況別の専門家の選び方

「専門家に相談した方が良いのは分かったけれど、誰に相談すれば…?」と悩まれる方も多いでしょう。相続に関わる専門家にはそれぞれ役割があります。ご自身の状況に合わせて、最適な相談先を選びましょう。

相続トラブル・交渉事は「弁護士」

【こんなとき】

・遺産の分け方で相続人同士の意見が対立している

・特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている

・話し合いがまとまらず、調停や裁判になりそうだ

相続人同士で争いが起きている、または起きそうな場合は、交渉や法的な紛争解決の専門家である「弁護士」に相談しましょう。他の相続人との代理交渉や、家庭裁判所での調停・審判の手続きは、弁護士でなければ行えません。「話し合いがこじれそうだ」と感じたら、早めに相談することが解決への近道です。

【司法書士のワンポイントアドバイス】スムーズな連携

私たち司法書士は、ご相談をお受けする中で「これは法的な交渉が必要になりそうだ」と判断した場合には、速やかに信頼できる弁護士の先生をご紹介しています。初期段階でご相談いただければ、状況に応じた最適な専門家へスムーズにお繋ぎすることができます。

相続税のことは「税理士」

【こんなとき】

・遺産が多く、相続税がかかるか知りたい

・相続税の申告手続きをお願いしたい

・生前のうちに節税対策を相談したい

相続財産が多く、相続税の申告が必要になりそうな場合は、「税理士」に相談します。相続税の計算や申告書の作成は税理士の独占業務です。特に、土地などの不動産の評価は専門知識が必要で、評価額によって納税額が大きく変わることもあります。相続税が発生するかどうか微妙なラインの場合も、一度相談してみることをお勧めします。

【司法書士のワンポイントアドバイス】税理士への橋渡し

相続登記や預貯金の手続きを進める中で、相続税申告が必要だと判明するケースは少なくありません。当事務所では、相続税に詳しい税理士の先生と連携しておりますので、ご相談者様が改めて一から税理士を探すお手間は不要です。窓口一つで、必要な手続きをワンストップで進めるお手伝いをいたします。

不動産の名義変更や手続きの窓口は「司法書士」

【こんなとき】

・相続財産に不動産(土地・家)が含まれている

・相続人同士で揉めてはおらず、円満に手続きを進めたい

・戸籍集めや遺産分割協議書の作成、銀行手続きなどをまとめてお願いしたい

相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士の主要業務の一つです。また、不動産登記だけでなく、相続手続きの入り口となる戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、銀行預金の解約・名義変更まで、相続に関する一連の手続きを幅広くサポートすることができます。

特に相続人同士で争い事がなく、相続税の心配も少ないというケースであれば、最初の相談窓口として司法書士は最適な選択肢の一つです。まず司法書士にご相談いただければ、手続き全体を見通し、必要に応じて弁護士や税理士と連携しながら、スムーズに手続きを完了まで導きます。

相続手続きの不安は、柏市の小川直孝司法書士事務所へご相談ください

相続は、一生のうちに何度も経験することではありません。だからこそ、不安や疑問を抱えたまま、一人で手続きを進めるのはとても大変なことです。

小川直孝司法書士事務所は、千葉県柏市で20年以上にわたり相続手続きをお手伝いしてきた実績があります。不動産の相続登記はもちろん、預貯金や株式を含む遺産全体の整理まで、司法書士があなたの「最初の相談窓口」として、トータルでサポートいたします。

もしご相談いただく中で、相続トラブルの懸念があれば弁護士を、相続税の申告が必要であれば税理士を、責任をもってご紹介いたします。当事務所は、必要に応じて弁護士・税理士等と連携し、手続きの窓口として一連の手続きを支援します。

「何から手をつければいいか分からない」「少しだけ話を聞いてほしい」

どんな些細なことでも構いません。まずはあなたの不安なお気持ちをお聞かせください。

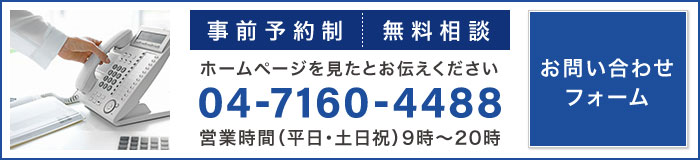

当事務所では、初回のご相談(来所・オンラインいずれも原則30分)は無料です。また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、平日は夜20時まで対応し、土日祝日のご相談予約も可能です。事務所にお越しいただくのが難しい場合は、出張相談やオンラインでのご相談にも対応しております。

まずはお気軽にご相談ください。

初回30分無料相談はこちらからご予約ください

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。