Archive for the ‘遺産承継’ Category

相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート

相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート

「相続人の1人が他県に住んでいて話が進まない」「実家は千葉だが、自分は東京・大阪に住んでいる」など、相続において相続人の居住地がバラバラという状況は珍しくありません。この記事では、相続人が遠方にいる場合のスムーズな進め方と、司法書士によるサポートについてご案内します。

相続人が遠方でも問題なく手続き可能

相続手続きの大半は、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・書類の押印・登記申請など、書面中心で進めることができます。そのため、物理的に会えない相続人がいても、以下のような方法で対応可能です。

遠方の相続人対応の具体的な方法

- 郵送による書類のやり取り: 各相続人へ必要書類を送付・回収

- 委任状の利用: 司法書士に手続きを一任することで全員の来所不要

- オンライン面談: Zoomや電話による内容確認や相談対応(EKYC)

- 印鑑証明書の郵送提出: 公的書類も郵送でやり取り可能

遺産分割協議書への押印について

全相続人の署名・実印による押印が必要です。事務所で用意した協議書を郵送し、それぞれが署名押印後に返送いただく形で進めます。

遠方対応の流れ(例)

- 初回相談(オンライン・電話・メール)

- 必要な戸籍や資料の取り寄せ

- 相続関係説明図・協議書等の作成

- 書類の郵送・署名押印・返送

- 登記や預貯金の解約など各種手続きの完了

当事務所の遠方対応の強み

- 全国の相続人に対応可能な郵送体制

- Zoomなど(EKYC)を活用した説明・相談体制

- 土日祝・夜間対応の柔軟なスケジュール

- 司法書士によるワンストップ手続き代行

よくある質問(FAQ)

- ♦相続人全員が集まらなくても手続きできますか?

- はい。郵送や委任状を活用することで、対面の必要はありません。

- ♦相続人が海外在住の場合も対応できますか?

- 可能です。海外在住者向けの手続きや在外公館での書類認証等の手続きもご案内可能です。

ご相談は全国対応可能です

当事務所では、千葉県外・首都圏外・海外にお住まいの相続人様からのご相談にも対応しております。

まずはお気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

預貯金解約の手続き方法|相続発生後に必要な流れと書類

預貯金解約の手続き方法|相続発生後に必要な流れと書類

相続が発生すると、故人名義の預貯金は凍結され、解約・払戻しには一定の手続きが必要です。この記事では、相続手続きとしての預貯金解約の流れと、司法書士がサポートできる内容について解説します。

相続発生後の預貯金はどうなる?

金融機関は、死亡届の提出や新聞の訃報などで口座名義人の死亡を把握すると、預貯金口座を凍結します。以後の引き出しには相続手続きが必要です。

預貯金解約の手続きの流れ

- 被相続人の死亡確認(戸籍や除籍謄本の取得)

- 相続人の確定(戸籍一式の収集)

- 相続関係説明図の作成

- 遺産分割協議書の作成(または遺言書の有無確認)

- 金融機関の所定書類を入手

- 相続人全員の署名・押印(印鑑証明書添付)

- 書類一式を提出 → 解約・払戻し処理

主な必要書類

- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍

- 相続関係説明図

- 遺産分割協議書(または遺言書)

- 各相続人の印鑑証明書

- 金融機関所定の相続手続依頼書など

よくあるお悩み

預貯金のある金融機関が複数にわたる場合、同様の書類を何度も用意しなければならず、手間や時間がかかることがあります。特に戸籍謄本の収集や書類作成は一般の方には複雑です。

司法書士に依頼するメリット

当事務所では、戸籍収集・関係図の作成・遺産分割協議書の作成・金融機関への提出まで、すべてワンストップでサポート可能です。

FAQ(よくある質問)

- ♠預貯金の手続きにはどれくらい時間がかかりますか?

- 1つの金融機関につき2週間~1ヶ月程度かかることが多いです。複数ある場合は並行して進めることで短縮可能です。

- ♠委任すれば自分が金融機関に行かなくても済みますか?

- はい。司法書士に委任すれば、ご本人が金融機関に足を運ぶ必要はありません。

ご相談はこちら

柏市を中心に、県外の方のご依頼にも柔軟に対応しております。預貯金の相続手続きに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続の手続き、何から始める?初心者のためのチェックリスト

相続の手続き、何から始める?初心者のためのチェックリスト

「相続が発生したけれど、何をすればいいのかわからない…」という方へ。相続手続きの基本的な流れと、優先的に行うべき手順をチェックリスト形式でご紹介します。

相続手続きの全体像

相続には戸籍の収集や財産の調査、相続人間での協議、不動産の名義変更など、多くの手続きが必要です。期限が定められているものもあるため、早めの対応が重要です。

【相続手続きチェックリスト】

- 死亡届を提出する(7日以内)

- 被相続人の戸籍・住民票の除票を取得する

- 相続人の戸籍を取得して相続関係を確定

- 遺言書の有無を確認(公正証書・自筆等)

- 財産(預貯金・不動産・株など)を調査

- 相続放棄・限定承認が必要か検討(3か月以内)

- 遺産分割協議を行い、協議書を作成

- 不動産がある場合は相続登記を申請

- 預貯金の名義変更・解約手続き

- 相続税の申告(必要な場合は10か月以内)

期限に注意が必要な手続き

- 相続放棄・限定承認: 被相続人の死亡を知ってから3か月以内

- 相続税の申告: 死亡から10か月以内

司法書士に相談するメリット

戸籍の収集や不動産登記、遺産分割協議書の作成など、相続に関する法律的な手続きは煩雑です。当事務所では、相続手続き全般を安心・丁寧にサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

- ♦相続の手続きは何から始めればよいですか?

- まずは相続人の確定と財産の調査を行うことが重要です。

- ♦自分で手続きするのは難しいですか?

- 法的な知識や戸籍の読み取りが必要になるため、専門家に相談する方がスムーズです。

ご相談はお気軽に

柏市を中心に、千葉県内外からのご相談にも対応しております。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

戸籍にフリガナが記載される

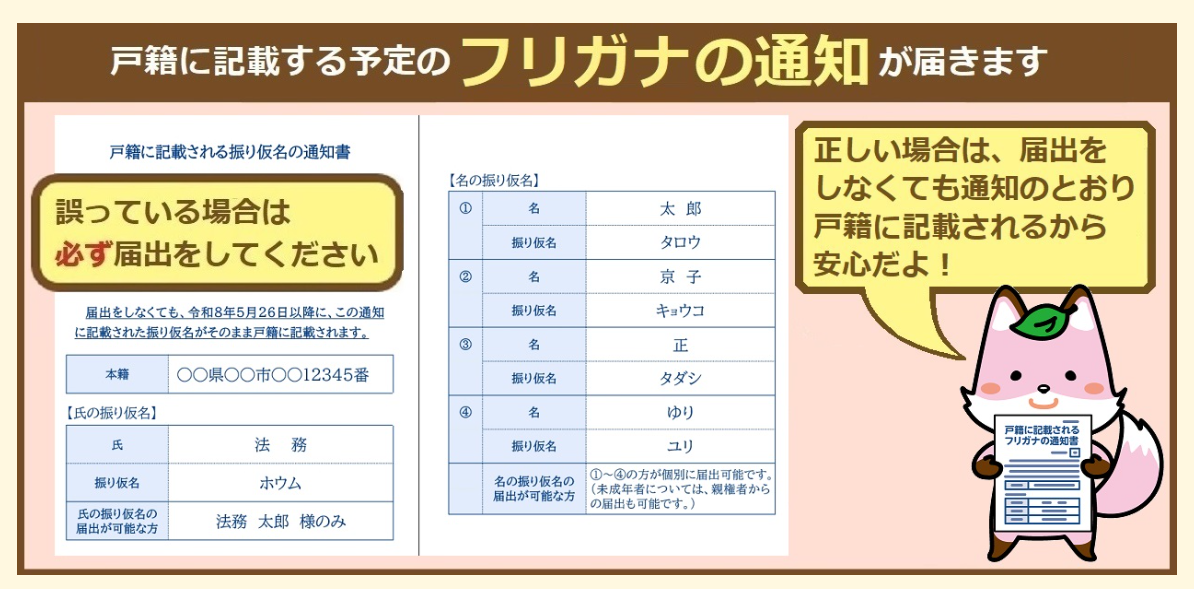

令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。

そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。

「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

法務局保管用の自筆証書遺言

12月7日に柏商工会議所で「暮らし・経営 なんでも相談会」がありました。

参考資料として自筆証書遺言作成キット(日本法令)のチラシが置いてありました。

法務局にも自筆証書遺言の案内資料は置いてありますが「よくわからない」という方はこちらを利用するのも1つかもしれません。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

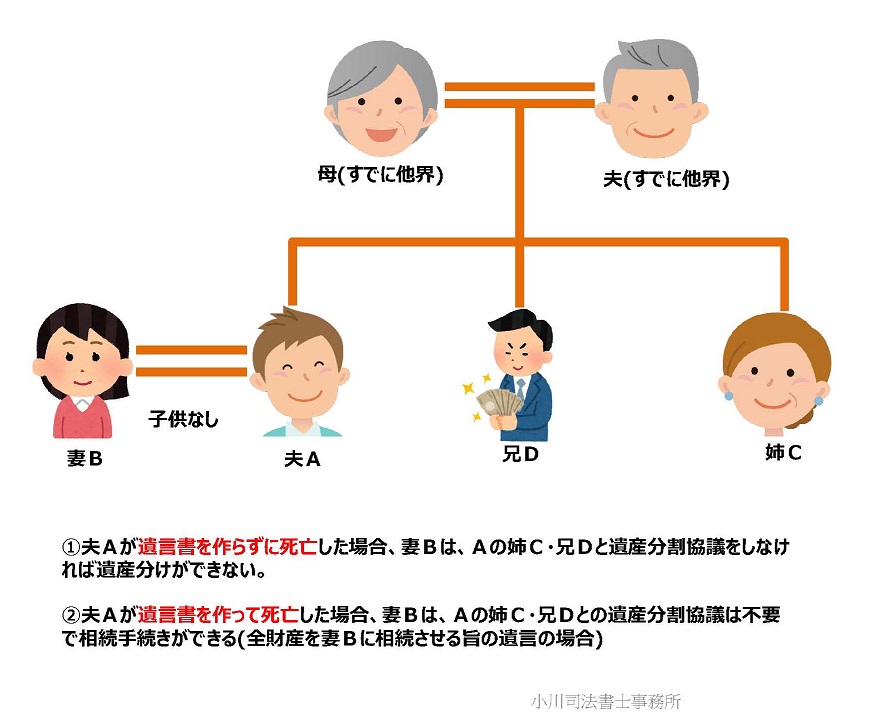

遺言書を作っておいた方が良いケースとは?

遺言書は作るのも作らないのも本人の自由ですが、故人が「遺言書を作っておいてくれて良かった」というケースがあります。

よく目にするのがご夫婦の間に子供がいないというケースです。

①夫Aが遺言を遺さずに死亡した場合

Aの遺産は、法定相続人BCDで話し合い(遺産分割協議)をして誰が何を取得するかを決める必要があります。

妻Bは、夫Aの姉・兄に話を持ちかけなければなりません(遺産分割協議の申入れ)。

夫Aの生前からCDらとある程度交流があれば問題は生じないかもしれません。

逆にCDらと交流がなかったり、あまり良い関係ではないという場合は、連絡を取るのも気が引けるという方もいるようです。

実際に連絡を取ってみたけれど

「何も返事がない」、「取り分を要求された」、「弁護士から連絡が来た」などという事態となり、

精神的負担とともに時間・費用がかかることがあります。

②夫Aが遺言で「全財産を妻Bに相続させる」と遺して死亡した場合

Aの遺産は、遺言書の内容に従い妻Bに帰属することになります。

Aの姉・兄の同意や印鑑証明書を取り付ける必要はありません。

Aの姉・兄には遺留分もありませんから後日「遺留分侵害額請求」をされる心配もありません。

遺言書があるとないとで①と②のように妻Bの環境は大きく異なることになります。

この記事の冒頭にも記載したとおり、遺言書を作るのも作らないのも本人の自由なのですが

①と②のような違いを生じさせることになるのが遺言書であるということは知っておいていただきたいところです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続放棄をしたら生命保険金はもらえない?

夫が生前、妻を受取人として生命保険をかけていました。

夫が生前、妻を受取人として生命保険をかけていました。

夫が死亡し、妻は相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いました。

妻は、相続放棄をしたので上記生命保険金を受け取ることはできないでしょうか?

夫が契約していた生命保険契約は、夫が死亡したら妻が保険金を受取ることができる受取人に指定したものです。

妻は夫の死亡により保険金請求権という妻固有の権利を取得することになります。

これは夫の死亡を原因として取得する権利ではありますが、

あくまで妻固有の権利であって夫の遺産ではありません。

よって妻はたとえ亡夫について相続放棄をしていたとしても自分が受取人になっている生命保険金を受け取ることができます。

相続放棄についてはこちらのページをご覧ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

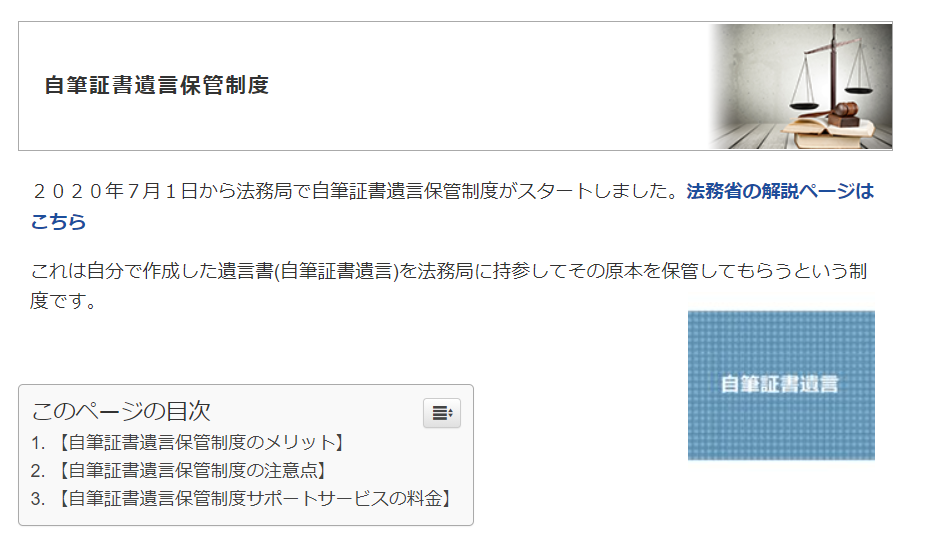

自筆証書遺言保管制度について

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

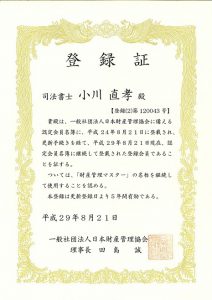

日本財産管理協会の登録更新

遺産管理業務その他の財産管理業務をおこなうのに必要なスキルを身につけるため、一般社団法人日本財産管理協会の登録更新研修を受講し、登録証が交付されました。

「財産管理マスター」という名称を使って良いとのことですが、過去には使用した経験も機会もありませんでした。

平成34年まで有効とのことですが、それまでの間も研修を受けてスキルアップに励みたいと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

遺産分割協議書の取り交わし

相続登記を申請する場合、遺産分割協議書を作成して民法に定める法定相続分とは異なる割合で、特定の相続人に名義を変更することが多いと思います。

遺産分割協議書の形式として、1枚の遺産分割協議書に相続人全員が署名・実印を押して完成させる場合と、相続人が各自1枚ずつ「遺産分割協議証明書」に署名・実印を押して完成させる場合があります。

「1枚の遺産分割協議書に相続人全員が署名・実印を押す」形式ですと、相続人全員が一同に集まって1枚の遺産分割協議書に署名・実印を押すとか、「持ち回り」で相続人どうしで順番に遺産分割協議書に署名・実印の押印をしていくとかになります。「法事などの機会に」という場合は、事前に実印を持ち寄ってもらうということになりますがどうしても手間がかかることになります。

そこで「遺産分割協議証明書」として、相続人が各自1枚ずつ「遺産分割協議証明書」に署名・実印を押して完成させる方法をとるケースもあります。

相続人各自から「遺産分割協議証明書」に署名・実印の押印していただく形ですと、相続人に全員集まってもらって署名・実印を押してもらう必要はありませんし、遺産分割協議書の持ち回りのやりとりも必要ありません。各相続人が遺産分割協議証明書に自分だけ署名・実印の押印をすれば足りることになりますので、司法書士と各相続人とのやりとりだけで済むということになります。

遺産分割協議書も遺産分割協議証明書も効力は全く同じです。

相続登記や遺産承継業務に付随して司法書士も遺産分割協議書の作成を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。