このページの目次

相続関係説明図の書き方|相続登記に必要な家系図の正しい作成方法

司法書士が図解で解説。どの戸籍を見て、どうやって相続関係説明図を作成すればよいか、初めての方にもわかりやすく解説します。

相続関係説明図とは?

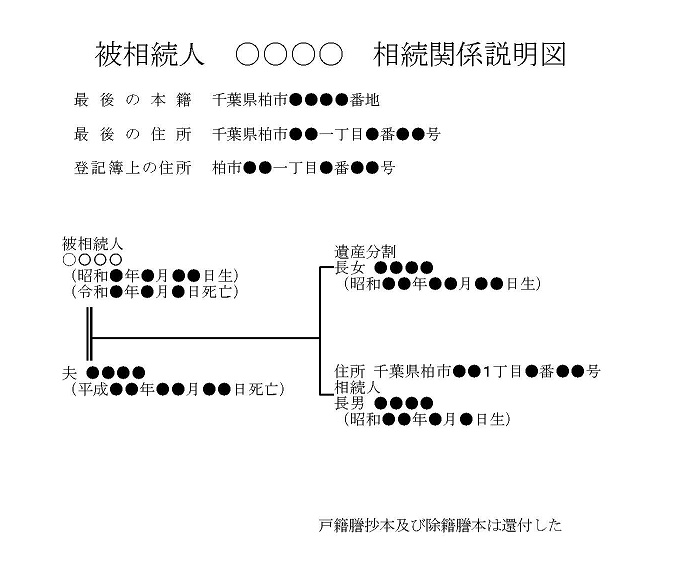

相続関係説明図とは、相続登記の際に必要な「相続人の関係性を示す図(家系図)」です。戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を法務局へ示す資料として提出します。

この書類を提出すると、相続登記申請書とともに戸籍一式を提出した後、それらを返却してもらえるため、登記手続き以外に戸籍謄本等が使用できるため相続手続きが効率化されます。

必要な情報は何か?

以下の情報をすべて記載する必要があります:

- 被相続人(亡くなった方)の氏名・生年月日・死亡日

- 各相続人の氏名・生年月日・被相続人との関係

- 相続放棄した人・先に亡くなっている相続人も含める

相続関係説明図の例(簡易型)

下記は1つの例(配偶者死亡・子2人)です。

なお、被相続人に配偶者がいない・子がすでに死亡している場合は、代襲相続なども考慮して図を構成します。

作成の手順

- 1.戸籍をすべて揃える(出生〜死亡・相続人分)

- 2.家族構成と相続関係を把握

- 3.被相続人を中心に図を作成

- 4.相続人に番号(相続順位)を振る

- 5.各人の氏名・生年月日・続柄を記載

Excelや手書き、専用ソフトなどで作成します。

作成時の注意点

- 記載内容は戸籍と一致させる(旧字体のままでもOK)

- 押印不要・白黒で可・定型様式なし

- 先に亡くなった相続人・代襲者も記載

作成した説明図はどこに提出するのか?

作成した説明図は、相続登記の申請書類一式に添付して法務局へ提出します。説明図自体は登記後還付されませんからコピーを取っておくと良いでしょう。

司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は、相続人が複雑な場合や戸籍の読み取りに不安がある場合、誤記載や申請却下の原因にもなります。当事務所では、戸籍収集から相続関係説明図の作成、相続登記までワンストップで対応いたします。