Author Archive

成年後見の申立人としての四親等内の親族

成年後見の申立てができる人は民法で規定されています。

『民法第7条

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。』

ここでいう「四親等内の親族」とは具体的にどのような関係の人のことをいうのかについて説明します。

まず民法でいう「親族」とはどのような意味なのか。

ここでいう「親族」と、いわゆる「親戚」では意味が違いますので注意が必要です。

いわゆる「親戚」というのはその人の「家族以外」で、血縁や婚姻関係によって結びつきがある人のことを指します。

また「親戚」という言葉自体、民法では使用されていません。

『民法第725条

次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族』

ここでまた「血族」・「姻族」という言葉が出てきました。

「血族」とは、血のつながった人のことをいいます。実親子(自然血族)以外にも養親子も含まれます(法定血族)。

「姻族」とは、婚姻関係をきっかけとした配偶者の血族、さらに血族の配偶者のことをいいます。

これではイメージが難しいので、「四親等内の親族」の具体的な関係を挙げてみます(以下算用数字で表記していきます。)

1親等の血族は、父母、子供

2親等の血族は、祖父母、兄弟姉妹、孫

3親等の血族は、曾祖父母、ひ孫、おじおば、おい・めい

4親等の血族は、高祖父母、玄孫(やしゃご=ひ孫の子)、いとこ、姪孫(おい・めいの子)

1親等の姻族は、配偶者の父母、子の配偶者

2親等の姻族は、配偶者の祖父母・兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹・孫の配偶者

3親等の姻族は、配偶者の曾祖父母・甥姪、おじおば・おい・めい・ひ孫の配偶者

こう見てくると、「四親等内の親族」というのは、かなり広範囲の関係者が含まれるのではないかと思われますが、実際に家庭裁判所に対し成年後見の申立てを検討する場合には、これら「四親等内の親族」と本人との関係が希薄、または全く関係が無いという場合が多く、ましてや親等が遠いほど成年後見の申立人になってくれるというケースも少なくなってくるようです。

こういった関係の方々が、申立人になってくれない理由の一つには、家庭裁判所への申立費用の負担が原則として、本人ではなく申立人となっていることもあるのではないかと思います。

成年後見制度の申立費用としては、後見開始であれば収入印紙数千円と、切手代数千円ですが、精神鑑定が必要となればさらに数万円、申立て手続き自体を弁護士に依頼すれば数万円から数十万円、申立書の作成のみを司法書士に依頼したとしても数万円の費用がかかるわけです

こういった費用を負担してまでこれまで疎遠な関係であった親族のために申立人になってくれるかというと実際問題としてなかなか厳しいものがあるようです。

後見開始の審判の際に申立人から上申書等を提出すれば、裁判官の判断で「申立費用は本人の負担とする」旨の審判をしてもらえることもありますが、ここでいう申立費用は、申立てに要した印紙代等のことを指しています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

京葉銀行が家族信託の取り扱いを開始

2019年4月15日から京葉銀行で家族信託の取り扱いを開始するそうです。

https://www.keiyobank.co.jp/news/2019/20190326kazokushintaku.pdf

プレスリリースで「民事信託」ではなく「家族信託」という呼称をしていることからもうかがえますが、一般社団法人家族信託普及協会との協力関係があるようです。

先日私も家族信託普及協会からお誘いをいただき、京葉銀行の説明会に参加し、手続きの流れや適用条件、費用などを確認してきました。

これまで家族信託の組成にあたって専用口座を開設するには特定の金融機関を利用することがほとんどでしたが、その支店が近くにない地域、特に千葉県の外房地域では不便な状態が続いていました。

京葉銀行は千葉県内に支店が広がっていますから家族信託の取り扱いをスタートすることで千葉県内にお住まいの方々にとっては口座開設の不便さが解消されることになるかもしれません。

ただし、京葉銀行での家族信託専用口座開設に当たってはいろいろな条件をクリアする必要がありますので、家族信託に詳しい司法書士・家族信託専門士・民事信託士に相談してから手続きを進める必要があります。

小川司法書士事務所では、家族信託に関する相談の予約を受付けております。京葉銀行で家族信託専用口座を開設したいという方もお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続登記の名義人を誰にするか

相続登記を申請する場合、法定相続人全員の名前を登記しなければならないのか?

というと、そういう訳ではありません。

たとえば、Aさんが死亡し、その法定相続人がB・C・Dの3名だった場合、

相続登記の申請にあたっては、B・C・Dの3名で話し合い(遺産分割協議)をして

誰が登記名義人になるのかを決めてその人が登記申請をすれば足ります。

もちろん、B・C・Dの3名が共同で登記名義人になることも可能です。

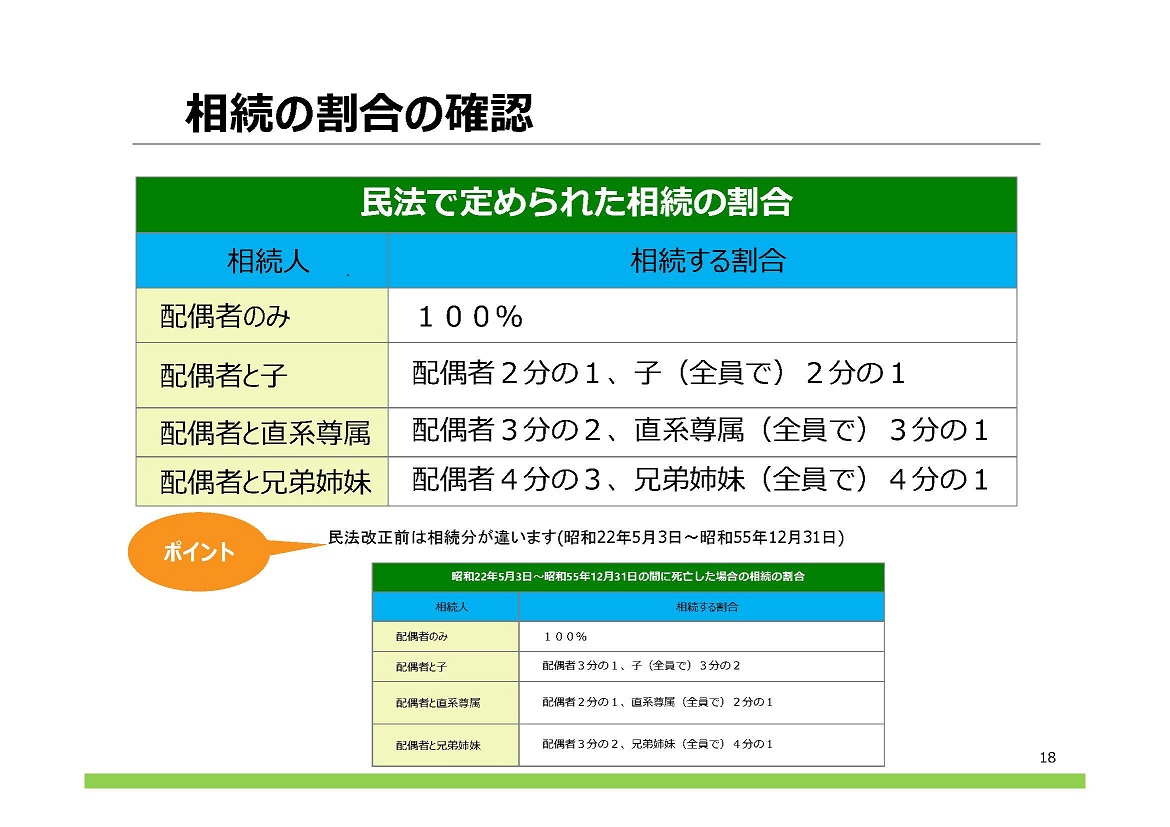

またB・C・Dの3名の持分についても民法では法定相続分が決められていますが

この法定相続分の定めと異なる割合で話し合いがつけば、その話し合いで決まった割合で登記することになります。

民法で定められた法定相続分で登記する分には、戸籍謄本や除籍謄本以外に特別な証明書類は必要ありませんが

民法で定められた法定相続分と異なる割合で登記申請をする場合は、その内容を証明する書類が必要となります。

具体的には

・遺産分割協議書

・特別受益証明書

などです。通常これら証明書は実印を押し、印鑑証明書も添付します。

ちなみに民法で定められた法定相続分の割合は以下のとおりです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

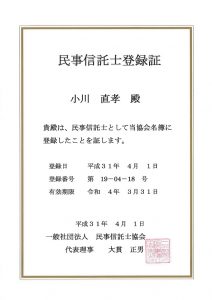

民事信託士の登録証

昨年受検した民事信託士検定の登録証が届きました。有効期間が令和4年となっていました。あたらしい元号が印刷された証明書的なものを初めて手にしました。平成の時の同じように見慣れていくのでしょうか。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

地域包括支援センター

成年後見について相談したいけどどこに相談したら良いのかわからない。という方のためのお話です。

市役所だと介護保険課?障害福祉課?高齢者支援課?

成年後見は裁判所に申立てをするらしいから裁判所?

たしかに成年後見の申立て(後見・保佐・補助開始の申立て)をする先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、家庭裁判所は申立てを受け付ける窓口であって、具体的なケースごとにその人が成年後見制度を利用した方が良いのかとか、他の制度との比較検討、アドバイス等はしてもらえません。

また成年後見制度を利用したいと決めても具体的にどこに相談したら良いのか分からないという方もいます。

実際のところはお住まいの市役所の窓口に相談にいけばその方の状況に応じて担当窓口に案内をしてくれるはずです。

しかしいろいろな窓口を紹介され、その都度最初から説明をするのも大変です。

できれば最初から担当窓口を知っていたほうが良いということになります。

地域包括支援センターは2005年に介護保険法の改正によりスタートしました。

各市区町村に設置されることになっていますが、外部委託によって地域に根付いた社会福祉法人が運営を受託している場合が多いです。

地域包括支援センターには介護はもとより成年後見制度についても専門知識を有した職員の方々がいますので相談される方の状況に応じて適切なアドバイスが受けられる仕組みになっています。

地域包括支援センターでは包括的支援事業として

・介護予防ケアマネジメント業務としてのケアプランの作成支援

・市民の各種相談への対応

・権利擁護業務としての虐待防止、成年後見制度の利用促進

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務としての医療・介護関係者間との連携などがあります。

また介護予防支援事業として要介護前の段階の要支援者へケアプランの作成等も行っています。

このように地域包括支援センターは、公的な機関として地域に密着した住民のための生活・福祉のために必要な援助、支援をする中核機関として機能しています。

成年後見制度に限らず、高齢者・障がい者の生活などで不安なことや困ったことなどがある場合は、お近くの地域包括支援センターに相談するのが安心です。

その上で、司法書士や弁護士等の専門家が必要になった際は、その引き継ぎなども行ってくれる場合もあります。

いきなり司法書士や弁護士等に相談するのもどうか、と考える方も地域包括支援センターにまず相談してから紹介してもらうというルートだと安心なのではないでしょうか。

実際、私の亡くなった母も介護保険を利用する段階になった際には、近くの地域包括支援センターに相談をしてケアマネージャーさんらと連携を取る手順を踏みました。

柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市の地域包括支援センターは「東葛北部圏域」として千葉県のホームページに一覧があります。

こちら(.pdf)

お近くの地域包括支援センターを確認しておき、いざという時相談できるようにしておくと良いと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

セミナーを開催しました。

3月23日(土)にパレット柏で家族信託の基本セミナーを開催しました。前日まで暖かさとは一変して肌寒い陽気でしたが多くの方にご参加いただきました。

3月23日(土)にパレット柏で家族信託の基本セミナーを開催しました。前日まで暖かさとは一変して肌寒い陽気でしたが多くの方にご参加いただきました。

家族信託について、成年後見制度・任意後見制度との比較、手続きの流れをお話しさせていただきました。

また民法改正についても少しだけお話しさせていただきました。配偶者居住権や預金の仮払いについても説明させていただきました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

登記識別情報通知

登記識別情報は昔の「権利証」と同じく大切に保管が必要です。

平成18年以降、売買や相続登記で登記名義人となった人には、「登記識別情報」という12桁の英数字の組み合わせで構成されたパスワードが発行されることになっています。

登記識別情報通知の見本は法務省のサイトから確認できます。

登記識別「情報」という名前がついていることからも分かりますが、以前までのような「権利証」のように、いつでも目で確認でき唯一のものとして保管しておけるものではなくなりました。

「権利証」であれば、貸金庫などで「現物」を大切に保管しておけばコピーを取られても安心だったかもしれませんが、登記識別情報の場合、12桁の英数字のパスワードを貸金庫で大切に保管しておいたとしても、そのパスワード自体を見知らぬ第三者にメモされたりしていたら、権利証が盗まれたと同じことになってしまいます。

一度パスワードが漏洩されてしまうと、悪用されてしまう可能性が高くなってしまいます。

このような意味でも登記識別情報の管理は徹底して行なう必要があります。

万が一、他人に登記識別情報を知られてしまったかもしれないという場合は、登記識別情報(パスワード)を失効させる手続きもあります。

ただし、一度登記識別情報(パスワード)を失効させてしまうとパスワードの再発行はできないことになっています。

また、「そんなに管理が大変なんだったら最初からパスワードは要らないよ」という方に対しては、登記識別情報の通知は不要ですと登記申請の際に申し出ることもできます。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続登記と認知症

相続登記と認知症

相続登記と認知症との間に何の関係があるのかと思われる方もいるかもしれません。

しかし、この2つの言葉は大変密接な関係があり司法書士は後見業務に携わっているいないにかかわらず日々の業務の中で「認知症」について常に意識をしています。

ちなみに「認知症」とは、「認知障害の一種であり、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態」

(「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」より引用)をいうとされています。

■相続登記の申請人が認知症の場合

「認知症」の状態にもよりますが、少なくとも司法書士が「相続登記の申請人が認知症」ということを伝えられたり、直接認識したりまたはその疑いを持ったりしたら、そのまま登記申請をすることはありません。それは、認知症によって判断能力がない、または低下した状態で司法書士に「登記申請行為」の委任はできないはずだからです。

正式に相続登記申請の委任を受けていない以上、司法書士がその人からの相続登記申請の代理をすることはできないのは当然のことです。

ちなみにここでいう「判断能力」のことを法律の世界では「意思能力」という言葉で説明しています。

「意思能力」とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)のことをいいます。

民法ではこれを類型化し

被後見人のことを「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者」として規定しています(民法第7条)。

被保佐人のことを「精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者」として規定しています(民法第11条)。

被補助人のことを「精神上の障害により判断能力が不十分な者」として規定しています(民法第15条第1項本文)。

被後見人であれば自己の行為の結果を判断することが常にできないということになりますから、登記申請行為について司法書士に委任することは不可能ということになります。

つまり、認知症になって判断能力がない人は自身で登記申請人となることはできないし、司法書士に委任することもできないということになる訳です。

このように判断能力がなかったり低下した人は、自身では登記申請人になることができないので、本人を保護する後見人・保佐人・補助人が法定代理人として登記申請行為をすることになるわけです。

実際問題として、目の前にいる人の挙動が怪しいと感じて「意思能力がないのではないか」と認識した場合司法書士がどのように対処するかは悩ましい場面です。

というのも明らかに「この人は意思能力がない。」と判断できる状態であれば迷うことはないのですが微妙なケースというのがままあるからです。まさに当の司法書士の資質が問われることになります。

■遺産分割協議の参加者が認知症の場合

被相続人の法定相続人が2名以上いて、その話し合いで遺産の帰属者を決めた場合、相続登記をするために遺産分割協議書を作成し、署名捺印の上その証拠とする場合が多くあります。

遺産分割協議も法律行為ですから、その前提として意思能力が必要です。

法定相続人のうちの誰かが認知症になっていると、遺産分割協議に参加することができない、または参加する判断能力がないのではないかということになるはずです。

このような場合すなわち、法定相続人のうちの一人が認知症になっている、またはその疑いがあるという場合は、成年後見制度を利用してその人の判断能力に応じて後見人・保佐人・補助人を就けてもらい、その人に遺産分割協議に参加してもらう等という手続きを踏む必要があります。

さらに注意が必要なのは、後見人・保佐人・補助人が付いている場合、遺産分割協議では認知症になった本人の権利保護のため必ず法定相続分以上の権利を取得させる内容であることが求められるという点です。

これは、成年後見制度を監督する機関である家庭裁判所からこれに反する内容の遺産分割協議、たとえば当の認知症になっている被後見人が法定相続分より少ない遺産しか取得できていないといった内容だと後見人等に再考を求められるということになります。

相続登記に関与する司法書士として当の相続人にどの程度関与しているかにもよりますが、認知症の方が当事者にいる場合は、これらの点も十分吟味して登記手続きを進める必要があり、意思確認ができない等の場合は、依頼をお断りすることもあります。

ご自分のケースではどうなのかも含め、ご相談を受け付けております。

お問い合わせ・ご予約は当サイト専用フォームからお願いします。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

遺産分割協議書の作成

相続によって遺産の名義変更をする場合、民法で定められた法定相続の割合と異なる割合で分配をする場合、遺産分割協議で「誰が何を相続するか」を決めることが多くあります。

遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、被相続人の特定に必要な事項を記載し、被相続人の遺産について誰が何を取得するのかを記載します。そして遺産分割協議に参加した法定相続人が署名・捺印(実印)をします。

遺産について

遺産が不動産(土地・建物)や預貯金、有価証券(株式・投資信託等)複数にわたるときは、遺産目録を作成し、まとめておくと分かりやすいです。

被相続人について

被相続人の特定に必要な事項としては、氏名だけでも特定できる場合もあるかもしれませんが、同姓同名の場合(特に銀行の場合)や登録されている住所が最後の住所と異なる場合などのために、氏名のほかに最後の本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日等も記載しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書で、被相続人の特定のための記載例

「被相続人A (1970年2月28日生・2019年3月15日死亡)

最後の本籍 千葉県柏市中央町5番

最後の住所 千葉県柏市中央町5番21号」

相続人について

遺産分割協議に参加するのは、被相続人の法定相続人全員となります。

遺産分割協議に参加する法定相続人が欠けていると、せっかく作成した遺産分割協議書も意味をなさなくなってしまうことがありますので法定相続人の確定には十分注意が必要です。「しまうことがあります」と表現したのは登記実務上、同一内容の遺産分割協議書であれば、法定相続人全員が一枚の遺産分割協議書に署名・捺印をしていなくても全部の遺産分割協議書をあわせて1つの遺産分割協議書として取り扱うことも可能とされているからです。ただしこの取り扱いは登記実務での話なので、銀行や証券会社では対応してくれないかもしれません。

遺産分割協議書で、相続人Bが土地を相続する場合の記載例

「別紙遺産目録1.記載の土地については、Aが相続する。」

遺産分割協議書で、相続人Cが預金を相続する場合の記載例

「別紙遺産目録2.記載の預金については、Cが相続する。」

遺産分割協議に参加した法定相続人の署名・捺印

遺産分割協議書の内容に納得した証(あかし)として、遺産分割協議に参加した法定相続人は、署名・捺印をします。署名・捺印ではなく、記名・押印(署名欄があらかじめ印刷されている状態の書面に押印する方法)でも登記実務上は構いませんが、後日の証拠とするためには記名・押印ではなく署名・押印をしておくことをお勧めしています。また銀行や証券会社の対応としても記名・押印ではなく、署名・捺印を要求するケースがあります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

千葉司法書士会の無料電話相談

千葉司法書士会では毎週月曜日と水曜日の午後2時から午後5時まで無料電話相談を行っています。

千葉県内からのお電話のみの受付です。

午後2時台は電話が集中しますので午後4時以降が比較的つながりやすいです。

近くの司法書士を紹介してほしいというお電話でも対応してくれます。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。