Author Archive

遺留分減殺請求

遺言信託がなされている場合、遺留分減殺請求との関係が問題になります。

遺留分権利者がいて遺言信託を設定する際には、想定される遺留分減殺請求についても配慮しておく必要があり、慎重に信託の内容を検討する必要があります。

なぜかというと、遺留分権利者が遺留分減殺請求をした場合、その対象、相手方をどう考えるかによってせっかく設定した信託行為そのものを消滅させてしまうことにもなりかねないという指摘もあるからです。

そこで、遺留分権利者がいる場合の遺言信託の内容としては、遺留分権利者に遺留分相当額の財産を相続させるよう設定しておくとか、遺留分権利者も受益者の1人として遺言信託を設定しておくとか、価額弁償の方法を定めておくとか事情に応じた対策も考えられています。

■遺留分権利者は、何に対して遺留分減殺請求をすれば良いのか。遺留分減殺請求の対象は何かという問題と、誰に対して遺留分減殺請求をすればよいのかという問題があります。

■遺留分減殺請求の対象については、信託されて財産に対して遺留分減殺請求をすると考えるか、受益者に対して付与された受益権に対して遺留分減殺請求をすると考えるかになりますが、受益者に対して付与された受益権に対して遺留分減殺請求をするのが正しいと考えられているようです。

■誰に対して遺留分減殺請求をするのかについては、信託によって保護しようとする受益者の利益を考慮すると、信託そのものを消滅させるような遺留分減殺請求を認めるべきではなく、価格弁償によって遺留分権利者の利益を図る方法もあるということで受益者に対して請求すべきということになるようです。

このように遺言信託を設定する場合は、遺留分減殺請求を踏まえて内容を検討していくく必要があり、安易にひな形等を採用して信託を設定すると後々トラブルに巻き込まれる恐れもあります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

農地の時効取得

農地を時効取得する場合、農地法の許可は不要です。

以下、最高裁判所第一小法廷昭和50年9月25日判決の判示です。

時効による農地所有権の取得については、農地法3条の適用はない。

「農地法3条による都道府県知事等の許可の対象となるのは、農地等につき新たに所有権を移転し、又は使用収益を目的とする権利を設定若しくは移転する行為に限られ、時効による所有権の取得は、いわゆる原始取得であつて、新たに所有権を移転する行為ではないから、右許可を受けなければならない行為にあたらないものと解すべきである。時効により所有権を取得した者がいわゆる不在地主である等の理由により、後にその農地が国によつて買収されることがあるとしても、そのために時効取得が許されないと解すべきいわれはない。」

つまり農地法の許可が必要な所有権移転というのは、新たに所有権を移転する行為を指すので、時効取得のような原始取得はこれにあたらないということです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

代償分割を利用した遺産分割協議

故人の名義のマンションについて相続人A・B間の遺産分割協議の中で、相続人Aがそのマンションの名義を取得することになったけれど、そうするとAの相続分が、Bの相続分に比べてバランスが取れない(多すぎる)というケースがあります。

その分、Bには故人の預貯金を相続してもらえば良いのでしょうが、見合うだけの預貯金が遺されていない場合もあります。

ではこの場合、マンションの登記名義をA・B2名の共有にすれば良いという考え方もありますが、相続登記の名義を共有にしてしまうと、後々いざマンションを処分(売却)しようという段階になった場合、売主としてA・B双方がともに行動しなければならず、媒介契約、売買契約、残金決済等なにかと手間と時間がかかる場面で日程調整も含め苦労することが多くあります。

また相続登記を共有名義にしておくと、売る売らないの判断も独断で進めることができません。さらには、A・Bのうちどちらかが亡くなってしまい、さらに相続登記がされることになり、親戚とはいえ普段から交流のない者同士がマンションの共有名義となってしまうと、処分するのにもさらに苦労するかもしれません。

このような事態にならないようにマンションの名義はAさんのみとし、Bさんの相続分として、Aさん固有の財産(不動産でも金銭等でも可)をBさんに移転することを合意するという遺産分割協議の方法もあります。これを代償分割と呼んでいます。

相続税法基本通達19の2-8では、代償分割のことを「共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割」と定義しています。

また家庭裁判所で行われている遺産分割調停でも、家事事件手続法第195条で債務を負担させる方法による遺産の分割として、「家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。」と規定しており、代償分割の運用がなされています。

実際に、Aがもともと所有していた不動産をBに移転する内容の遺産分割協議が成立した場合には、「遺産分割による贈与」や「遺産分割による売買」などという登記原因でAからBに所有権移転登記をすることができます。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

特別養子の相続権

特別養子とは、子どもの福祉のための養子縁組制度です。いろいろな事情によって実父・実母が養育できない場合、その子が家庭で養育を受けられるようにすることを目的としています。

特別養子縁組ができるのは、子どもの年齢が6歳になるまでです。ただし、6歳未満から事実上養育していたと認められた場合は8歳未満まで特別養子縁組が可能となっています。

特別養子が成立すると、特別養子になった子と、実父・実母との間の親族関係は終了することになります(民法第817条の9)。ただし婚姻障害事由(近親婚の禁止)は残ります。

よって特別養子となった子と実父・実母との間の相続関係は生じません。司法書士が相続登記の手続きをする場合、注意が必要な点です。

ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子を特別養子とする場合は、実父・実母やその血族との親族関係は終了しません(民法第817条の9ただし書)。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

抵当権抹消書類をそのままにしていた

住宅ローンを完済して、銀行や取り扱いの会社から書類が送られてきたけど中味を確認しないままそのままにしていた。

先日書類の中味を確認したところ抵当権抹消登記をするようにとのことで抹消登記申請に必要な書類が入っていた。

しかも、書類には3ヶ月の有効期限があるとのことで、当然その期限は過ぎてしまっている。どうしたら良いか。というお問い合わせを頂くことがあります。

「3ヶ月の有効期限がある書類」というのは、抵当権者である金融機関等の代表者事項証明書のことを指していると思われます。

この代表者事項証明書自体は、法務局で誰でも(その金融機関以外の人でも)取得することができますので、有効期限である3ヶ月以内のものは追完可能です。またそもそも会社法人等番号を提供すれば代表者事項証明書の添付は省略できます。

ただし、住宅ローン完済当時の抵当権者(ほとんどの場合、会社)の代表者が、現在の代表者と違っている場合もあります。

その場合、送られてきた抵当権抹消書類のなかに入っている登記申請用の委任状には、住宅ローン完済当時の抵当権者の代表者が委任者として記載されているため、現在の代表者事項証明書に記載されている代表者と不一致となってしまいます。

もし会社法人等番号を提供しても住宅ローン完済当時の抵当権者の代表者の資格を証明することができないような場合は、登記事項証明書を添付する必要があります(平成27年10月23日民二第512号)。

このような場合、住宅ローン完済当時に抵当権者の代表者の代理権(当該登記申請に関するもの)は、代表者の退任をしても消滅しないことになっています(不動産登記法第17条)。

よって冒頭のお問い合わせに対する回答としては、当時の書類を利用することは可能ということになります。

ただ、実際には現在の抵当権者の代表者が誰なのかを確認する必要がありますし、場合によっては登記事項証明書を取得する必要もあります。抵当権者である相手方に問い合わせをして登記事項証明書の再発行をお願いすると先方で手配してくれるケースもありますが有料となることもあるようです。

また、司法書士が抵当権抹消登記の申請を代理する場合は、本人確認手続きが必要ですので、抵当権者に問い合わせをすることになり、結果として抵当権抹消書類の再発行手続きしてもらい、現在の代表者の名前で委任状や抵当権解除証書を再発行してもらうことも多くあります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

物件所有者が亡くなっている場合の抵当権抹消登記

住宅ローンが付いていたマンション物件の所有者が亡くなったので、団体信用生命保険の適用で住宅ローンが解除になった場合、抵当権抹消登記ができるようになりますが、当該マンションの相続登記をしないままで抵当権抹消登記の申請ができるでしょうか?というお問い合わせを頂くことがあります。

結論から言うと相続登記をしないままで抵当権抹消登記を申請することはできません。

相続による所有権移転登記をした後で、登記名義を受けた人が申請となって抵当権抹消登記を申請することになります。

ただし、マンションの名義が共有になっている場合、たとえばAB共有でAが死亡しAに関する相続登記をしていない場合、抵当権抹消登記が必要な場合ですと、共有に関する保存行為としてB1人から抵当権抹消登記の申請ができます。

なお抵当権抹消登記は、物件の所有者と抵当権者との共同申請で行いますので、司法書士は物件の所有者と抵当権者の双方から委任を受けて登記申請手続きを行うことになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱

コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱いについて法務省民二・民商第240号として法務省民事局民事第二課長法務省民事局商事課長から通知が出ています。

この通知によると、コンビニで発行される証明書とは、コンビニエンスストアに設置されているタッチパネル式の端末装置の IC カードリーダに事前に証明書等のコンビニ交付を受けるための情報が入力された住民基本台帳カードをかざして、本人確認を行った上、交付手数料を納めると、印鑑証明書や住民票の写し等として交付されるものとされています。

コンビニで発行される証明書等には、偽造防止策として、証明書等をコピー機で複写した場合に「複写」という文字(けん制文字)が浮かび上がる措置に加えて、証明書等の裏面に偽造防止検出画像及びスクランブル画像を印刷する措置が施されています。

このコンビニで発行される証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の法務局側の取扱いについて、上記通知によると、従来の市役所等で発行された証明書と取り扱いが異なる点としては、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うことになっています。

法務局においてこの審査を行っても、なお証明書等の真贋について疑義があるときは、当該証明書等を発行した市区町村に対して偽造の有無等を問い合わせて確認をするものとし、その問い合わせ方法については、次のとおりとするとなっていて

(1)印鑑証明書については、あらかじめ印鑑証明書を発行した市区町村の担当者に連絡を取った上で、印鑑証明書の原本を当該市区町村あてに持参又は送付をする方法によるものとする。なお、送付の方法による場合には、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。おって、この場合には、市区町村から問い合わせに対する回答がされるまでの間、印鑑証明書の写しを申請情報と併せて保管しておくものとする。

(2)住民票の写しについても、(1)と同様とする。

ただし、市区町村に対して住民票め写しに記載された事項を電話やファックスにより確認することができる場合には、これらの方法によることも差し支えない。

という取り扱いのようです。

上記の確認を行った場合には、当該確認を行った旨を申請情報又は証明書等の適宜の欄に記載するものとする。となっています。

今回この通知を記事にしたのは、相続登記の添付情報として印鑑証明書の原本還付を受ける際に印鑑証明書のコピーを添付するのですが、いつものとおりに印鑑証明書の表面だけをコピーして登記申請をしたところ、コンビニ発行の印鑑証明書については、表面だけではなく裏面もコピーするようにと法務局から指摘を受けたのがきっかけです。

上記通知にもあるように、コンビニ発行の印鑑証明書には裏面に偽造防止検出画像があり、友人の司法書士に確認したところ、それを専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行っている関係で裏面のコピーも必要なのではないかとのことでした。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

予告登記とその抹消手続き

平成16年に不動産登記法が改正されていますが、改正前の不動産登記法では「予告登記」という制度がありました。

「予告登記」とは、登記原因の無効や取消しを理由として、裁判所に登記抹消や登記回復の訴訟が起こされた場合に、裁判所が「登記をめぐって裁判が行われている最中なので、裁判結果によって影響を受ける可能性があるよ」ということを登記簿(登記記録)を見た人に予告するために登記することをいいます。裁判所は、法務局に登記するようにと嘱託して法務局が予告登記として登記することになります。

たとえばA名義の土地についてBに売買を原因として所有権移転がなされた場合、Aが原告として、Bを被告として、ABの間の売買契約の無効を主張して所有権移転登記の抹消登記請求訴訟を提起した場合に、この予告登記がされていました。

この土地を買い受けようとする第三者は、登記簿(登記記録)を見れば現在B名義となっているのだからBから買い受ければ良いと思って売買契約を締結しようと思うかもしれませんが、AB間に売買契約をめぐるトラブルがあって訴訟の結果によっては、所有権を取得できなくなる恐れがあります。そこで一般の第三者に警告するために、現在この土地については訴訟が提起されていますと公示するように裁判所が法務局に嘱託して登記をするという制度でした。

この予告登記は、単に警告の効果を持つだけで登記としての対抗力(権利を第三者に法的に主張できる効力)はありませんが、この制度を悪用して競売の邪魔をしたりする事例やそもそもの存在意義の乏しさが指摘されてきたこともあり平成16年の不動産登記法の改正によって制度自体が廃止されました。

ところが、平成16年の不動産登記法改正前に登記されてきたこの「予告登記」が現在も残っている場合があります。

そのような場合、制度自体が廃止されていますので予告登記の抹消手続きが必要となるわけですが、不動産登記規則附則18条にその手順についての規定があり、「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて(通達)(平成17年2月25日法務省民二第457号)」にも説明があります。

■不動産登記規則附則18条

(予告登記の抹消)

第18条 登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。

2 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

■平成17年2月25日法務省民二第457号

(予告登記の取扱い)

既存の予告登記の職権抹消

(2)規則附則第18条の規定により職権で予告登記を抹消するときは、権利部の相当区に「不動産登記規則附則第18条の規定により抹消」と記録するものとする。

ということで、対象となる不動産について、何か登記申請をする際に合わせて、残っている「予告登記」を法務局(登記官)の職権で抹消手続きをしてもらえるということになっています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

新千歳空港

亡き母の友人に誘われて4年ぶりに母方のお墓参りに行ってきました。

新千歳空港からバスで真駒内まで行きそこから母の友人のクルマで小樽を通って仁木町まで行ってきました。小樽や札幌では外国人旅行客の多さが目につきましたがバスの運転手さんも外国語を話したりメッセージボードを使ってコミュニケーションを取っていて大変だなぁと感じました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

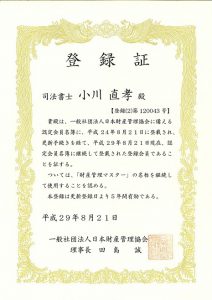

日本財産管理協会の登録更新

遺産管理業務その他の財産管理業務をおこなうのに必要なスキルを身につけるため、一般社団法人日本財産管理協会の登録更新研修を受講し、登録証が交付されました。

「財産管理マスター」という名称を使って良いとのことですが、過去には使用した経験も機会もありませんでした。

平成34年まで有効とのことですが、それまでの間も研修を受けてスキルアップに励みたいと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。