Author Archive

遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?

遺言書があっても相続登記は早い者勝ち?

公正証書遺言を持参して登記手続きの相談に来られる方の中には「遺言書があるのでいつでも良いかと思って」と遺言者の死亡後何年も経って手続きの依頼をする方もいます。

しかし公正証書遺言があるからといって実は登記手続きはのんびりとしていられません。

民法899条の2という条文では以下のように規定されています。

| (共同相続における権利の承継の対抗要件) 第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、 次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。 第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 |

この規定の意味を要約しますと

たとえ公正証書遺言があったとしても

法定相続分を超える財産については登記・登録等をしておかないと

その効力を第三者に対抗することができないということです。

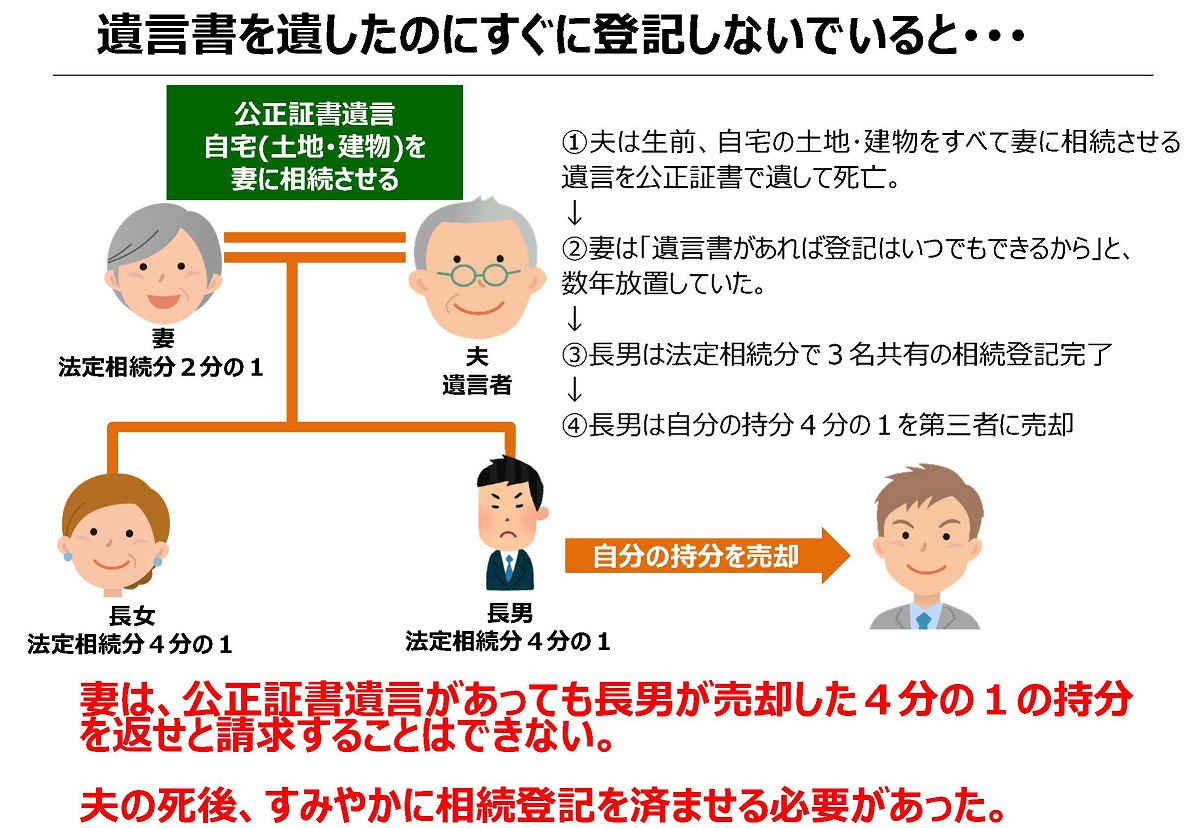

例えば下図のように亡夫が妻のために自宅の土地・建物を相続させる遺言を公正証書で作っていたのに

夫の死後その遺言書による登記手続き(妻への相続登記)をしないでいる間に

長男が法定相続分で相続登記を先に済ませてしまい、長男名義で登記された持分4分の1だけを第三者に売却しその登記がされてしまった場合、妻はせっかく夫が遺してくれた公正証書遺言があっても、長男が売却してしまった4分の1の持分を主張することができなくなります。

このようなことにならないためにも遺言書にもとづく相続登記はすみやかに進める必要があります。

民法899条の2についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

任意後見契約と死後事務委任契約は別

任意後見契約と死後事務委任契約は別

【任意後見契約】

いまは元気で何でも自分でできるけど、もし認知症などで判断能力がなくなってしまった場合、自分で預貯金の管理や賃貸借契約の手続きができなくなったり、入院や施設入所の手続きができなくなることが考えられます。

このような場合に困らないように、いまのうちから後見人を自分で選んでおくことができます。

そのような自分で後見人を契約で選んでおくことを「任意後見契約」といいます。

【任意後見人の仕事は死亡時まで】

認知症になった場合に備えて任意後見人を選んでおけば、「死後事務」についても任意後見人にやってもらえると思われるかもしれませんが任意後見契約と死後事務委任契約は「別の制度」で「適用場面も異なります」から「任意後見人」という立場だけでは「死後事務」はカバーできません。

【死後事務の例】

死後事務の例としては以下のようなものがあります。

○死亡届の提出

○友人や親族など自分のことを知らせたい人たちへの連絡

○葬儀や火葬、納骨についての手続き

○電気・ガス・水道・携帯電話などの公共料金の解約手続き

○施設を利用していた場合は、施設利用契約の解約手続き

○病院で亡くなった場合は、入院費用の精算手続き

○身の回りの遺品整理

【任意後見事務の例】

任意後見事務の例としては以下のようなものがあります。

○預貯金の管理

○不動産の管理

○役所に対する手続き

○施設利用料の支払い

○医療費の支払い

○入院手続き

○身の回りのこと

【まとめ】

●任意後見契約は本人が死亡すると、終了してしまいますので任意後見人は死後事務委任契約を別途締結していない限り、死後事務を遂行することはできません。

●また任意後見契約は、委任した人が認知症などにならないと効力が発生しませんから、認知症にならないまま死亡した場合は、やはり任意後見人は死後事務を遂行する立場に成り得ません。

このように任意後見契約と死後事務委任契約は別のものです。

死後事務を誰かにやってもらいたい場合は、死後事務委任契約を締結しておく必要があるということになります。

小川司法書士事務所では、

●任意後見契約

●死後事務委任契約とも

ご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

公証役場のクレジットカード決済

2022年4月1日から全国の公証役場でクレジットカード決済がスタートする旨、司法書士会を通じて連絡が届きました(ただし印紙や送料などは含まれません)。

これまで公証役場で定款認証や遺言公正証書、民事信託契約の公正証書などはほぼ現金での支払でした(電子定款認証でWEBを利用した場合の銀行振込はありました)。

実際どれくらい公証役場でのクレジットカード決済の利用があるのかという感じですが、確定日付を利用する機会の多い民間企業などは利便性を感じられるのかもしれませんね。

参考サイト 日本公証人連合会「手数料」

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

遺産分割調停調書による登記

【遺産分割調停調書による登記】

遺産相続に関する協議が相続人間で整わないと、家庭裁判所での遺産分割に関する調停に話し合いの場が移ることがあります。

家庭裁判所での遺産分割に関する調停は、相続人や包括受遺者、相続分を譲り受けた人が申立をすることでスタートしますが、調停でも話し合いがつかないと遺産分割の審判で決着を付けることになります。

ちなみに司法書士は遺産分割協議に関わることはできません。司法書士は遺産分割に関する調停申立書の作成をサポートすることができます。

遺産分割に関する調停が成立すると家庭裁判所から調停調書の交付を受けることができますが、それは確定判決と同一の効力があるとされています(家事事件手続法268条1項)

| 参考 家事事件手続法 第268条第1項 (調停の成立及び効力) 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。 |

この規定によって遺産分割に関する調停調書の中で被相続人名義の不動産について、その不動産を取得することになった人は、他の相続人の協力を絵図とも単独で相続登記の申請をすることができます。

司法書士は、遺産分割に関する調停調書にもとづく相続登記申請のサポートをすることができます。

【遺産分割調停による相続登記の必要書類】

- 調停調書の正本又は謄本

- 不動産の名義を取得する人の住民票または戸籍の附票

- 固定資産税評価額証明書

- 司法書士に依頼する場合は登記申請に関する委任状

- 被相続人の最後の住所が登記事項証明書に記載されている住所と違う場合は、別途書類が必要になることがあります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続放棄をしたら生命保険金はもらえない?

夫が生前、妻を受取人として生命保険をかけていました。

夫が生前、妻を受取人として生命保険をかけていました。

夫が死亡し、妻は相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いました。

妻は、相続放棄をしたので上記生命保険金を受け取ることはできないでしょうか?

夫が契約していた生命保険契約は、夫が死亡したら妻が保険金を受取ることができる受取人に指定したものです。

妻は夫の死亡により保険金請求権という妻固有の権利を取得することになります。

これは夫の死亡を原因として取得する権利ではありますが、

あくまで妻固有の権利であって夫の遺産ではありません。

よって妻はたとえ亡夫について相続放棄をしていたとしても自分が受取人になっている生命保険金を受け取ることができます。

相続放棄についてはこちらのページをご覧ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

失踪宣告の請求ができる人

相続手続きの中で法定相続人の所在がまったく判明しない場合や長期間行方不明の親族の財産について処分が必要になった場合に失踪宣告の手続きが頭をよぎる場面があります。

今の時代、行方不明で連絡がまったく取れない人なんているの?と思われる方もいるかもしれませんが司法書士をしていると何年かに一度ではありますが経験しています。

これは事件性があるという訳ではなく、海外居住により住所が追えなくなってしまったケースや、外国人と結婚されて国籍離脱をしたようなケースが多いです。

もっともそのような場合、いきなり失踪宣告という訳ではなく、先に不在者財産管理制度を検討することになります。

不在者財産管理制度と失踪宣告の制度は、「不在者に関する法律関係」という側面では共通していますが、不在者財産管理制度は財産管理、失踪宣告の制度は死亡擬制、というように効果が全く異なっています。私のこれまでの実務経験ではほとんどが不在者財産管理制度の利用で終わっていて、失踪宣告制度の利用は1件しかありません。

失踪宣告は利害関係人が家庭裁判所に申立をし、これが認められれば家庭裁判所が失踪宣告をし、その不在者の死亡を擬制することになります(民法第30条、31条)。

|

(失踪の宣告) (失踪の宣告の効力) |

ここでいう「利害関係人」とは誰のことを指すのか、つまり「失踪宣告の請求ができる人とは誰か?」が問題になることがあります。

この「利害関係人」とは、「事実上の利害関係」だけでは足りず、「法律上の利害関係」が必要とされています。

「法律上の利害関係」があるというのは具体的には

・不在者の死亡によって身分上・財産上の法律関係に直接影響を受ける立場の人(法定相続人になる人や遺言書で受遺者とされている人など)

・不在者財産管理人になっている人

などです。

「事実上の利害関係」しかないというのは具体的には不在者の債権者や不在者の債務者などです。

この立場の人は不在者財産管理人に対して対処をすれば足りるからとされています。

もっとも不在者の死亡により支払義務を免れるような立場を有する場合は「法律上の利害関係」があるとされます。

また失踪宣告の請求ができる人には、不在者財産管理制度のように「検察官」は含まれていません。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続登記の義務化(改正法の施行日が決まる)

いよいよ「相続登記の義務化」が具体的に動き出しました。

相続登記の義務化に関する改正法(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24 号)による不動産登記法改正)の施行日が令和6年4月1日とされました(令和3年12月17日政令による決定)。

施行期日である令和6年4月1日時点で、現に相続登記が未了となっている不動産もこの「相続登記の義務化」の対象とされます。

「相続登記の義務化」の対象となっている相続人は

●自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日

または

●施行日(令和6年4月1日)

のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないとされています。

これに反して「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる」ことになります。

「相続登記の義務化」についてはこちらのページをご覧ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

認知症サポート信託

みずほ信託銀行に【認知症サポート信託】という商品がありました。

公正証書で信託契約書を作成するようなことは必須ではなく証書が発行される、「手続代理人」という立場の人が本人が認知症になった場合は銀行に診断書を提出する必要がある等、家族信託(民事信託)とは似て非なるもののようですが認知症対策として本人の財産をしっかり管理・活用としていくという目的では同じなのかなという印象です。

本人に成年後見人が選任された場合はその成年後見人の意向に従うとされているようですが、成年後見人がこの商品を解約することも想定しているのでしょうね。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

事前通知の申出書に押す印鑑

土地・建物の売買や贈与と所有権移転登記申請には登記識別情報や登記済証を提供・提出しなければなりませんが、紛失等で登記識別情報や登記済証が提供・提出できない場合があります。

その場合、原則として登記官は登記義務者(=登記により登記名義を失う人)に対して、

①登記申請があったこと

②その申請内容が真実である場合には一定の期間内にその申出をするよう

通知書(=事前通知書)を送付することになっています(不動産登記法第23条)。

ここでいう「一定の期間内に申出」とは、登記官から登記義務者に送付された通知書の中に「事前通知に基づく申出書」という欄があり

そこに司法書士あての委任状に押した印と同じ印を押して返送することをいいます。

もしこの「事前通知に基づく申出書」に押す印鑑を司法書士あての委任状に押した印と違う印を間違って押してしまった場合は、事前通知書に記載されている申出期間内であれば取下をするしかありません。

感覚的には「すみません、押す印鑑を間違えちゃったのでもう1回事前通知書を送ってもらえませんか?」

と法務局にお願いしたいところですが、「事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合」しか再発送の規定がありません(不動産登記事務取扱手続準則第45条)

なので、「事前通知に基づく申出書」に押す印鑑を間違うと再発送はしてもらえず申請を取り下げるしかないことになっています。

結論としては、「事前通知に基づく申出書」に押す印鑑は司法書士あての委任状に押した印と同じ印を必ず押すようにということになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

会社設立時の定款認証費用が変わりました。

株式会社設立の際、公証人による定款認証手続きが必要です。

これまでは株式会社の定款の認証の手数料が「5万円」であったものが、

資本金の額が100万円未満の場合「3万円」に、

資本金の額が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、

その他の場合「5万円」に、

と改められました。

資本金の額に関わらず定款の内容や定款認証の事務作業量は変わらないのですが、会社設立をしたい人への負担軽減にはなりますね。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。