Archive for the ‘相続’ Category

相続放棄と税金

相続放棄をすると被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しないことになります。

マイナスの財産というと、被相続人が負っていた借金はもちろん、税金(公租公課)も含まれます。具体的には固定資産税、住民税、国民健康保険料、介護保険料、所得税などです。

たまに「税金はいつまでも免除されない」と勘違いされる方もいますが「税金はいつまでも免除されない」という話は、破産後に免責をうけた場合のことです。相続放棄をすれば亡くなった方の税金の支払義務は相続放棄をした人に引き継がれることはありません。

注意しなければならないのは、被相続人のもとに送付されてきた税金(公租公課)の督促状や支払納付書を見て相続人が死後事務のつもりで支払ってしまうことがあることです。

被相続人の債務を相続人が弁済することは、相続人が相続を承認したと評価されてしまいます。

相続放棄をするのであれば、相続の承認と評価されるような行為はするべきではありません。

税金や保険料の納付はコンビニで本人以外の人でも納付書さえあればできてしまいますから、安易に自分以外の人(被相続人)の分を納付してしまった、ということのないように相続放棄を検討している場合は注意が必要です。

小川司法書士事務所の相続放棄のページはこちら

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

ゆうちょ銀行の相続手続き

ゆうちょ銀行の相続手続きについての解説ページです。ゆうちょ銀行の相続手続きは、他の銀行と比べて窓口に行く回数が多くなります。平日なかなか時間が取れない方は司法書士の遺産整理業務を依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

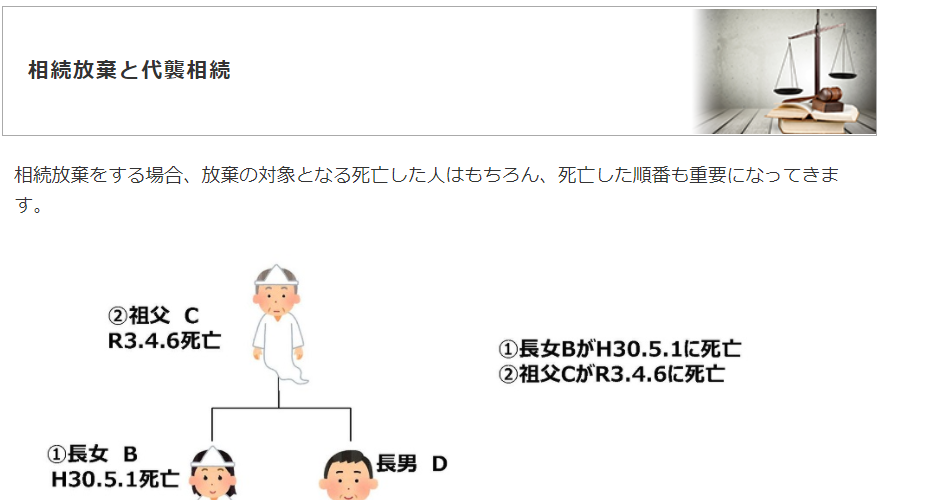

相続放棄と代襲相続

相続放棄と代襲相続の関係についてご案内するページです。相続が発生した順番と相続放棄をする順番がポイントになります。下のイラストをクリックすると該当ページに移動します。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

全国の司法書士会の相続登記相談センター

3月1日から全国の司法書士会に「相続登記相談センター」というものが設置されました。

相続登記がなかなか進まない現状を踏まえて、いままで義務ではなかった相続登記等の登記手続きを義務化する内容の法案が検討されていますがこれに対応した取り組みのようです。

■「相続登記相談センター」全国統一フリーダイヤル 0120-13-7832(いさんのなやみに)に電話すると最寄りの司法書士会に自動でつながるそうです。受付時間は平日の10 時~16 時です。

小川司法書士事務所の相続登記のページはこちら

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続人に連絡が付かない人がいる場合

【相続人に連絡が付かない人がいる場合】

「相続人に連絡が付かない人がいる」場合、遺産整理手続きや相続登記をしたいというご相談をいただくことがあります。

相続人である限り、「連絡が付かない」という理由だけでその人を除外して(なかった人として)手続きを進めて良いことにはならないのは当然ですが

「連絡が付かない」理由にもいろいろあるようです。

【相続人に連絡が付かない理由】

相続人と連絡が付かない理由としては次のようなものがあります。

・疎遠で長期間連絡を取っていないため音信不通になっている

・行方不明

・外国人と結婚して海外に行っていて音信不通になっている

・縁を切っている

等々

その中でも今回は相続人が行方不明の場合を考えます。

【調査してみると連絡が付く場合も】

相続登記や遺産整理手続きで「相続人の所在が分からない」と相談に見える方でも、戸籍謄本などから住民登録をしている場所は調査できますので、長年連絡を取っていないという場合でも、その調査をきっかけに連絡が付いて無事相続登記や遺産整理手続きが完了する場合もあります。

【相続人が行方不明の場合】

相続人の中に行方不明の人がいる場合に遺産整理の手続きを進めるためにはどうしたら良いか、というと2つの方法が考えられます。

1つは不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を立てて、行方不明の人に代わりに財産管理をしてもらう方法です。

2つめは、失踪宣告(しっそうせんこく)により行方不明の人について死亡したものとみなしてもらう方法です。

不在者財産管理人も失踪宣告も家庭裁判所の手続きになりますので、申立をしてそれが家庭裁判所に認められなければ手続きは前に進みません。

どちらの手続きも、もし本人が生存しているとしたら本人の知らない間に自分の財産を管理されたり場合によっては処分されたりすることになる訳ですから、認められるためには細かい要件が定められています。

【不在者財産管理人】

相続人の中に行方不明の人がいるけど、相続手続きで遺産分割協議をする必要がある場合、行方不明の人の代理人として「不在者財産管理人」を立てて、その人に遺産分割協議に参加してもらうことで相続手続きを進めることがあります。

相続財産管理人を選任するのは、行方不明になっている人が住所をおいていた場所、または実際に生活の本拠としていた場所を管轄する家庭裁判所です。

ただし、不在者財産管理人が選任されれば直ちに遺産分割協議が可能になる訳ではありません。

なぜかというと、不在者財産管理人は、原則として不在者の財産を不在者が戻ってくるまでの間、維持・保全しておくことがメインの仕事ですので、積極的な財産の処分はこれにあたらないからです。

遺産分割協議は財産の処分にあたるとされているため、これを行うためには家庭裁判所の「権限外許可」を得る必要があります。

また遺産分割協議の内容としては最低でも不在者の法定相続分を確保するものでなければならないとされています。

| 参考 民法第25条(不在者の財産の管理) 第1項 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 第2項 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 |

【失踪宣告】

失踪宣告にもいくつか種類がありますがいわゆる行方知れず、という場合は「普通失踪」というものになります。

これは行方が分からなくなった人の生死が7年間分からなくなっている場合に家庭裁判所に申立てをすることで法律上死亡したものとみなす効果を生じさせることになります。

本当は死亡していないかもしれないけれども、長期間にわたり生死が不明な状態を続けていると法律関係がいつまでも不安定なままになってしまうので、法律上死亡したものとして取り扱います、という制度です。

法律上死亡したものとみなすだけですから、実際どこかで生存していたことが後日分かる場合も考えられます。

また死亡したものとみなされた時期が実際とは違っていることが判明したという場合も考えられます。

(例 失踪宣告では令和3年2月11日に死亡したものとされたが、実際は平成30年12月5日に死亡していたことが判明した)

このような場合どうしたら良いのかについても民法で定められています。

失踪宣告を受けた人が生きていた場合や、失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことが判明した場合は、本人や利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消を請求して失踪宣告を取消してもらうことになります。

失踪宣告が家庭裁判所によって取消されるとはじめから失踪宣告がなかったことになります。

失踪宣告がなかったことになるのですから、死亡を前提にして発生した法律関係も元に戻ることになります。

ただそうすると、失踪宣告があったこと(失踪者が死亡したこと)を信じて手続き等をした人に不利益を与えることもありますから、失踪宣告の取消し前に善意(知らないで)でした行為の効力には影響しないとされています。

また失踪宣告を原因として直接に財産を得た相続人や受遺者は、事情を知らなかったとしても現に存在している利益の返還義務を負うことになります。

事情を知っていた人は受けた利益に利息を付して返還する義務を負うことになります。

失踪していた人にとっては多少酷な取扱いになるのかもしれませんが、失踪宣告によってその後の法律関係を構築してきた人たちとの利益調整としてこのような立て付けになっているようです。

| 参考 民法第32条(失踪の宣告の取消し) 第1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 第2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 |

【不在者財産管理人か失踪宣告か】

相続人が行方不明である場合、「どちらの制度を利用したら良いのですか?」と迷われる方もいるかと思いますが、民法第30条第1項では「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定されています。

つまり失踪宣告の申立手続きをするにしてもその人が「不在者」であることが前提となっているわけです。

その上で要件を充たしているのであれば失踪宣告の申立を検討することになります。

最後に重ねての指摘になりますが、上記不在者財産管理人の項目でも触れたように不在者財産管理人をおいた場合の遺産分割協議ではその法定相続分を確保する必要があることや、失踪宣告の場合は、それをもとに相続が発生したことになる訳ですから、

その人の財産上の権利を無視してその後の手続きを進められるようになる訳ではないことに注意が必要です。

小川直孝司法書士事務所では不在者財産管理人選任申立所の作成、失踪宣告申立書の作成についてのご相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続放棄は1人でもできる?

法定相続人自分以外にも何人かいる場合、自分だけ相続放棄申述の申立ができますか?というご質問がありました。

答えとしては「1人だけでも相続放棄は可能」ということになります。

他の相続人が相続放棄をする・しないといった状況に関わりなく自分自身の判断で決めることが可能です。(実際には他の相続人と一緒に相続放棄のご相談にいらっしゃる方が多いです。)

相続人の1人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされますから(民法第939条)、他の相続人の法定相続分が増えたり、次順位の法定相続人が登場したりすることもあります。

|

参考 民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 |

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

家督相続による相続登記

現在の日本の民法では、相続は被相続人の死亡によって開始することになっています。

| 参考 民法第882条(相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。 |

相続で不動産の名義を取得することになった人は、登記記録(登記簿)に、被相続人の死亡日を原因として所有者として記録(登記)されます。

被相続人が令和2年11月13日に死亡したのであれば、登記記録の「原因」という欄には「令和2年11月13日相続」といった記載がされることになります。

ところが昭和22年まで続いていた旧民法では「家督相続」という制度がありました。

この「家督相続」という制度は、戸籍に戸主と記載されている人が死亡や隠居などをした場合に「家督」を「相続」したという相続人が新しい戸主として戸籍に記載されるというものです。

被相続人が昭和2年11月13日に死亡して家督相続をしたのであれば、登記記録の「原因」という欄には「昭和2年11月13日家督相続」といった記載がされます。

家督相続であらたな戸主となった人は、前の戸主の財産をすべてを承継することになっていました。

たとえば、父親が亡くなって、その家には母親のほか長男・二男・長女と3人の子供がいた場合、長男が家督相続をしたのであれば長男がすべての財産を承継することになっていたわけです。

当然遺産を引き継ぐための遺産分割協議などは不要でした。その代わり家督を継いだ長男は家族を扶養する義務も負うことになっていました

この「家督相続」という制度自体、現在の民法では採用されていない訳ですが、相続登記実務ではいまだに「家督相続」を登記申請情報に入力することがあります。

それは、登記記録(登記簿)上の所有者が昔の所有者(昭和22年以前に亡くなっている人)のままになっている不動産があるためです。

「そんな昔の人のままになっている登記記録(登記簿)なんてあるの?」と思われる方もいるかもしれませんが、意外にも相続登記がされないまま放置された状態の不動産が全国にかなりの数存在するそうです。

これは土地の有効利用という面からも問題になっています。

実際に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」という法律も施行されています。

参考 国土交通省のホームページ

人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

相続のことで、お困りごとがございましたたらお気軽に小川事務所までお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

生前に相続放棄ができるか?

| 被相続人が亡くなる前に相続放棄ができますか? |

というご相談を受けることがあります。

たとえば、

| 長年疎遠な関係になっている父親に多額の借金(負債)があるらしいので今のうちに関係をはっきりさせておきたいと思います。 相続放棄をしたいのですが。 |

といったご相談です。

しかし、まだ亡くなっていない方についてその推定相続人があらかじめ相続放棄をすることはできません。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立てする必要があります。

「相続の開始があったことを知った時」からですから、「相続の開始」がされていないうちに相続放棄の手続きをすることはできないわけです。

| 参考 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 第2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 |

民法第915条第2項に「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」とありますが、

これは、相続放棄をする場合に、亡くなった被相続人の遺産がプラス財産がどれくらいあって、マイナス財産がどれくらいあったのかを調査してから判断することを前提にしています。

このことからも生前に相続放棄をすることはできないことが分かると思います。

生前に「私はお父さんが死んでも相続はしないからね!」とか、「遺産は放棄するからね!」といった口約束が推定相続人間であったとしても法的な意味では生前に相続放棄をしたことにはならないので注意が必要です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

後期高齢者医療保険の未払い

後期高齢者医療保険料を未払いのまま被相続人が死亡した場合、相続人はどうしたら良いのかについて記事を書きました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

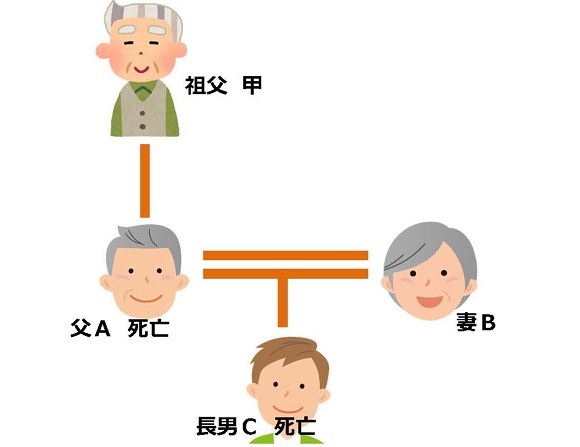

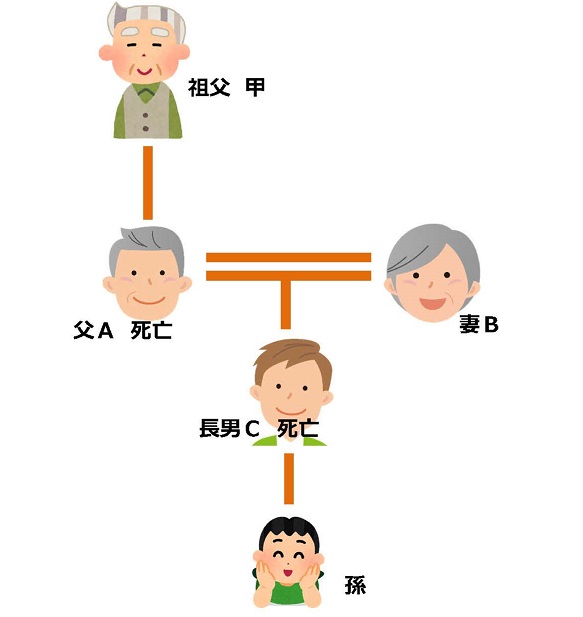

同時に死亡すると相続にならない?

事故などによって親子が「同時に死亡した」場合、相続関係はどうなってしまうのか?という問題があります。

たとえば長男Cの祖父甲・父A・母Bがいたとして、同一交通事故でAとCが死亡した場合、父Aの相続人は誰になるのでしょうか?

この場合、同一事故で死亡したといっても、実際にAとCがまったく同じ瞬間に死亡したかどうかが分からないこともあります。

法務局に相続登記申請をする場合、被相続人の除籍謄本(除籍全部事項証明書)を提出するわけですが

戸籍の死亡欄には死亡年月日だけではなく死亡した時刻も記載されています。

これは死亡診断書(または死体検案書)の記載をもとに戸籍にも死亡時刻を記載しているからです。

よって、死亡日が同一であっても死亡時刻が違っていれば「同時に死亡した」ことにはならない訳です。

上の例で父Aが長男Cより少しでも先に死亡していれば、Aの相続人はBとCになります(妻と子)。

上の例で父Aが長男Cより少しでも後に死亡していれば、Aの相続人はBと甲になります(妻と父)。

そうすると「同時に死亡した」というケースなんてないんじゃないの?と考える方もいると思いますが

実際に除籍謄本に記載されている死亡事項をみると

「令和●年●月●日午後8時から翌日午前8時頃死亡」

「令和●年●月●日時刻不詳死亡」

「推定令和●年●月●日死亡」

などと記載されているケースもあります。

上の例で父Aも長男Cも同じように「令和●年●月●日時刻不詳死亡」と記載されていたら

どちらが先に死亡したかが判断できないことになってしまいます。

このような場合、「同時に死亡した」と判断せざるを得ないということになります(民法第32条の2)。

ここでようやく、親子が「同時に死亡した」場合、相続関係はどうなってしまうのか?という問題に戻ります。

「同時に死亡した」ということは、被相続人父Aが死亡したとき、長男Cは死亡していた=存在していないことになりますから

長男Cは父Aの相続人ではないことになります。つまりAC間では相続関係は発生しないということです。

父Aの相続人は妻BとAの父甲になります(妻と父)。

| 参考 民法第32条の2(同時死亡の推定) 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 |

ちなみに上の例で長男Cに子供Dがいた場合は、Dは代襲相続人になります(民法第887条第2項)から、父Aの相続人は妻Bと孫Dになります。

|

参考 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権) |

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。