このページの目次

柏市で不動産の贈与をお考えですか?こんなお悩みありませんか

千葉県柏市やその近隣にお住まいで、ご家族への不動産の贈与(生前贈与)をお考えの方から、当事務所には多くのご相談が寄せられます。大切な資産をご家族に引き継ぐことは、とても素晴らしいことですが、同時に多くの不安や疑問がつきまとうものです。

- 「将来、子供が家を建てる時のために、今のうちに土地の名義を息子に変えておきたいが、何から手をつければいいのか…」

- 「住宅ローンを夫婦で完済した。感謝の気持ちを込めて、家の半分を妻の名義にしたいけど、税金はどれくらいかかるんだろう?」

- 「相続税対策として、元気なうちに収益アパートを子供に贈与するのが良いと聞いたけど、本当だろうか?」

- 「兄弟で共有している実家の土地、私の持分だけ甥に譲りたいけど、手続きが複雑そうで不安…」

- 「手続きの費用がいくらかかるのか、見当もつかなくて相談をためらっている。」

このようなお悩みは、決して特別なものではありません。多くの方が同じような不安を抱えながら、最初の一歩を踏み出せずにいらっしゃいます。

ご安心ください。この記事では、不動産の贈与登記に関する基本的な知識から、具体的な手続きの流れ、知っておくべきデメリットや費用、そして柏市での実際の相談事例まで、司法書士が専門家の視点からわかりやすく解説します。

読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、「何をすべきか」が明確になっているはずです。まずは知識を得ることから、大切な資産承継の第一歩を始めましょう。

そもそも贈与登記とは?基本をわかりやすく解説

贈与登記とは、一言でいえば「不動産を無償で誰かに譲り渡した際に、その不動産の名義を新しい所有者に変更する法的な手続き」のことです。法務局に申請を行い、「登記簿」を書き換えることで、その不動産の所有者が誰になったのかを公的に証明します。

この手続きは、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)の間で「この不動産をあげます」「はい、もらいます」という贈与契約が成立したことに基づいて行われます。法的には口約束だけで成立するものですが、きちんと登記まで行うことで、その権利が公示されることになります。

贈与登記をしないとどうなる?考えられるリスク

「家族間のことだから、契約書や登記なんて大げさな…」と思われるかもしれません。しかし、贈与登記を怠ると、将来思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

- 第三者に権利を主張できない:口約束や贈与契約書だけでは、法的に所有権を第三者(例えば、贈与者が亡くなった後の他の相続人や、贈与者が借金をしていた場合の債権者など)に主張することができません。登記をして初めて、「この不動産は私のものです」と公的に示すことができます。

- 贈与者が認知症になると手続きが困難に:贈与の手続きは、贈与者の明確な意思能力が必要です。もし贈与者が認知症などになってしまうと、贈与契約そのものが無効と判断されたり、手続きが非常に複雑になったりする恐れがあります。

- 将来の売却や担保設定ができない:贈与された方がその不動産を将来売却したり、ローンを組むために担保に入れたりする場合、ご自身の名義になっていなければ手続きを進めることができません。

贈与登記は、単なる手続きではなく、大切なご家族の権利と未来の安心を守るための重要なステップなのです。

贈与と売買、相続との違いは?

不動産の名義が変わるケースとして、「贈与」の他に「売買」や「相続」があります。これらは似ているようで、目的や税金、手続きのタイミングが大きく異なります。ご自身の状況にどの方法が最適か考えるためにも、違いを理解しておきましょう。

| 贈与 | 売買 | 相続 | |

|---|---|---|---|

| タイミング | 生前(当事者の合意時) | 生前(当事者の合意時) | 死亡後 |

| 対価の有無 | 無償(タダ) | 有償(お金のやり取りあり) | 無償(タダ) |

| 主な税金 | 贈与税、登録免許税、不動産取得税 | 譲渡所得税(売主)、登録免許税、不動産取得税(買主) | 相続税、登録免許税 |

| 意思の反映 | 特定の相手に確実に渡せる | 特定の相手に確実に渡せる | 法定相続分または遺言による |

特に家族間では、どの方法を選ぶかによって税金の負担が大きく変わることがあります。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、慎重に判断することが重要です。

【事例で解説】柏市で贈与登記が必要となる4つのケース

ここでは、実際に当事務所が柏市やその近隣にお住まいの方からご相談いただくことの多い、代表的な4つのケースをご紹介します。「これは、うちの状況と似ているかも」と感じるものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

ケース1:子の住宅購入資金援助として親名義の不動産を贈与

「柏市内で息子が家を建てることになった。私たちが所有している使っていない土地があるので、それを譲ってあげたい」

お子様のマイホーム取得をサポートするために、ご両親が土地を贈与する、というのは非常によくあるケースです。現金で援助する代わりに、不動産そのものを贈与することで、お子様の経済的な負担を大きく軽減できます。

この場合、贈与税の特例(相続時精算課税制度など)が利用できる可能性もありますが、適用には細かい要件があります。どのタイミングで、どのような手続きを踏むのが最もメリットが大きいのか、専門家と一緒に計画を立てることが大切です。

ケース2:住宅ローン完済後、夫から妻へ持分を贈与

「長年、夫婦で協力して住宅ローンを返済してきた。完済を機に、夫単独名義になっている家の半分を、妻の名義にして感謝の気持ちを示したい」

このようなご夫婦間の贈与も、当事務所で多くお手伝いしています。婚姻期間が20年を超える夫婦間で居住用不動産または取得資金の贈与があった場合、暦年の基礎控除110万円に加え、要件を満たせば最高2,000万円まで控除される特例があります。適用には居住要件や申告手続き等の要件があるため、適用可否は個別に確認してください。

この特例を活用することで、税金の心配なく不動産の持分を配偶者に移すことができます。法的に妻の権利が明確になることで、万が一の時にも安心です。

ケース3:将来の相続税対策として収益物件を生前贈与

「柏市内に所有している賃貸アパートを、今のうちに長男に贈与して、将来の相続税負担を軽くしておきたい」

相続税対策として、元気なうちに資産を次世代へ移しておく「生前贈与」は有効な手段の一つです。特に、家賃収入を生む収益物件を贈与すれば、将来の相続財産を圧縮できるだけでなく、贈与後の家賃収入が直接お子様のものになるため、早期の資産形成にも繋がります。

ただし、安易な贈与は高額な贈与税を招くリスクもあります。暦年贈与(年間110万円まで非課税)の活用や、相続時精算課税制度の選択など、ご家族全体の資産状況や将来の展望を見据えた計画的な対策が不可欠です。場合によっては、贈与よりも家族信託(家族のための信託)とはといった方法が適しているケースもあり、専門的な判断が求められます。

ケース4:親族間で共有している土地の持分を整理するために贈与

「亡き親から相続した土地が、兄弟3人の共有名義になっている。私の持分を、近くに住んでいて土地の管理をしてくれている甥に譲って、権利関係をスッキリさせたい」

共有名義の不動産は、売却や建て替えなど何かをしようとする際に、共有者全員の同意が必要となるため、将来のトラブルの原因になりがちです。世代交代が進むと、共有者がさらに増えてしまい、権利関係はますます複雑になります。

このような状況を解決するため、特定の共有者が他の共有者やその子供(甥・姪など)に自分の持分を贈与し、権利者を集約することがあります。複雑に絡み合った権利関係を整理する手続きは、まさに司法書士の専門分野です。法的な問題をクリアにしながら、円満な解決を目指すお手伝いをいたします。

贈与登記の前に知っておきたい3つのデメリットと注意点

生前贈与には多くのメリットがありますが、良いことばかりではありません。計画なく進めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔する可能性もあります。ここでは、事前に必ず知っておくべき3つの注意点を正直にお伝えします。これらのリスクを理解し、適切に対処することが成功の鍵です。

注意点1:高額になりがちな税金(贈与税・不動産取得税)

贈与登記で最も注意すべきは税金です。主に以下の3つの税金がかかります。

- 贈与税:不動産をもらった側にかかる税金です。基礎控除として年間110万円までは非課税ですが、それを超える部分には、相続税よりも高い税率の贈与税が課せられます。不動産は評価額が高額になることが多いため、税額も大きくなりがちです。

- 不動産取得税:不動産を取得した際にかかる都道府県の税金です。不動産取得税の税率については「本則は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物などについては一定の軽減措置により一時的に3%が適用される場合があります(適用期間や要件は変更されるため、取得時点で都道府県へ確認してください)。

- 登録免許税:登記手続きの際に国に納める税金です。登録免許税の税率は事例ごとに異なります。例えば所有権移転登記では通常2.0%(売買等)ですが、売買については一定期間に軽減税率(1.5%など)が設けられることがある一方、相続による所有権移転は0.4%です。各税率には適用要件や適用期限があるため「贈与は固定資産税評価額×2%(原則)、相続は×0.4%、売買は原則×2%(ただし軽減措置がある場合あり)※適用要件・期限は要確認」と明記してください。

安易に贈与を選択すると、相続で引き継ぐよりもはるかに多くの税金を支払うことになるケースも少なくありません。各種特例をうまく活用できるかどうかが、税負担を大きく左右します。

注意点2:一度贈与すると取り消しは難しい

「やっぱり贈与をやめたい」と思っても、一度成立した贈与契約を一方的に取り消すことは、原則としてできません。特に、契約書を作成したり、登記を完了させたりした後は、法的に撤回することは非常に困難です。

例えば、「子供の面倒を見てもらうことを期待して家を贈与したのに、全く面倒を見てくれない」といった状況になっても、不動産を取り返すことはできません。贈与は、将来の人間関係の変化なども考慮した上で、慎重に判断する必要があります。「本当に今、贈与すべきなのか」「他の方法はないのか」を、専門家も交えて冷静に検討することが重要です。

注意点3:他の相続人とのトラブルに発展する可能性

特定の子供一人だけに、財産の大部分を占める不動産を生前贈与してしまうと、他の相続人(兄弟姉妹など)との間で不公平感が生まれ、将来の相続トラブルに発展する可能性があります。

法律では、兄弟姉妹などの法定相続人に、最低限の遺産を取得できる権利「遺留分」を保障しています。もし生前贈与によってこの遺留分が侵害された場合、他の相続人は贈与を受けた人に対して、侵害された分のお金を請求する(遺留分侵害額請求)ことができるのです。

良かれと思ってした生前贈与が、かえって家族間の亀裂を生む「争続」の火種にならないよう、他の相続人にも配慮した対策が求められます。場合によっては、贈与と合わせて主な取り扱い業務 遺言書作成サポートサービスで他の財産の分け方を指定しておくなど、総合的な視点でのプランニングが不可欠です。

柏市での贈与登記|司法書士に依頼した場合の費用

「専門家に頼みたいけど、費用が一番心配…」という方も多いのではないでしょうか。当事務所では、ご相談いただいた際に必ず費用の総額や内訳を明確にご提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。

費用の内訳:登録免許税・司法書士報酬・実費

贈与登記にかかる費用は、大きく分けて以下の3つで構成されます。

- 登録免許税(国に納める税金)

登記を申請する際に法務局に納める税金です。贈与の場合は、「不動産の固定資産税評価額 × 2%」が原則となります。(例:評価額1,000万円の土地なら20万円) - 司法書士報酬(当事務所へお支払いいただく手数料)

贈与契約書の作成、登記申請書の作成・提出、法務局とのやり取りなど、一連の専門的な手続きを代行させていただくための費用です。 - その他実費

登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産評価証明書の取得費用、郵送費など、手続きに必要となる実費です。通常は数千円程度です。

このように、贈与登記の費用は、特に登録免許税が不動産の価値によって大きく変動します。お手元に固定資産税の納税通知書があれば、より正確な費用をお見積もりすることが可能です。

当事務所の贈与登記サポート料金

当事務所では、分かりやすい料金体系を心がけております。

贈与登記サポートプラン:41,800円(税込)~

※表示料金は司法書士報酬の例。不動産の個数・評価額・事案の難易度により増減します。別途、登録免許税・不動産取得税・実費が必要です。

【プランに含まれるサービス内容】

- 贈与に関するご相談

- 贈与契約書の作成

- 登記申請に必要な書類一式の作成

- 法務局への登記申請代行

- 登記完了後の権利証(登記識別情報通知)のお渡し

※上記は一般的な贈与登記の司法書士報酬です。不動産の個数や評価額、事案の難易度により変動する場合があります。

※別途、登録免許税と実費が必要となります。

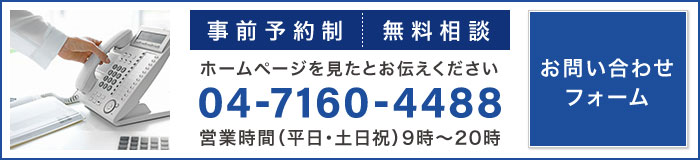

当事務所では、初回のご相談(約30分)は無料で承っております。「まずは自分のケースでどれくらい費用がかかるのか知りたい」というだけでも大歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

贈与登記を司法書士に依頼するメリット|自分でできる?

「費用を節約するために、自分で登記手続きに挑戦できないだろうか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、ご自身で手続きを行うことは不可能ではありません。しかし、時間的・精神的な負担や、後々のリスクを考えると、専門家である司法書士にご依頼いただくことには、費用以上の大きなメリットがあります。

複雑な書類作成と手続きをすべて任せられる安心感

贈与登記には、贈与契約書をはじめ、登記申請書、登記原因証明情報、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など、多くの専門的な書類が必要です。これらの書類を一つでも間違えたり、不足があったりすると、法務局に何度も足を運んで修正しなければならず、大変な時間と手間がかかります。

最悪の場合、誤った内容で登記が完了してしまい、後で修正するためにさらに複雑な手続きと費用が必要になるケースも…。

司法書士にご依頼いただければ、これらの煩雑な書類作成から法務局への申請まで、すべてを正確かつスムーズに進めることができます。小川直孝司法書士事務所では、代表である私、小川が最初のご相談から手続き完了まで一貫して責任を持って対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

税金や親族トラブルなど、将来のリスクを回避できる

私たちの仕事は、単に書類を作成して提出するだけではありません。お客様のお話にじっくりと耳を傾け、そのご家族にとって「本当に贈与が最善の選択なのか」を一緒に考えることから始まります。

【専門家としての視点:最適な解決策を共に探す】

(匿名・要旨)贈与より遺言が適切と判断した事例を紹介し、相談者から感謝の言葉を頂戴しました。個別事案の詳細は守秘義務のため割愛します。

また、税金の問題は非常に重要です。当事務所では、必要に応じて贈与実務に精通した税理士と事前に連携し、法務・税務の両面からお客様にとって最も有利な方法をご提案します。後から不動産取得税や贈与税で「こんなはずじゃなかった」という事態を未然に防ぐことこそ、私たちの重要な役割だと考えています。

このように、司法書士は登記手続きの専門家であると同時に、お客様の未来に潜むリスクを予測し、回避するためのお手伝いをするパートナーなのです。

柏市の贈与登記なら小川直孝司法書士事務所へお任せください

不動産の贈与は、ご家族の歴史と未来を繋ぐ大切な手続きです。だからこそ、信頼できる専門家と一緒に、慎重に進めるべきだと私たちは考えます。柏市で贈与登記をお考えなら、ぜひ一度、小川直孝司法書士事務所にご相談ください。

初回30分無料!贈与登記のご相談はこちら

柏で20年以上の実績と信頼

当事務所は、2002年にここ千葉県柏市で開業して以来、20年以上にわたり、地域の皆様の相続や贈与のお手続きに携わってまいりました。(千葉司法書士会 登録番号855号)

長年の経験で培った知識とノウハウを活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をいたします。代表司法書士である私、小川が、最初のご相談から業務完了まで責任を持って一貫して対応いたしますので、途中で担当が変わるような心配はございません。

相談しやすい環境|平日20時まで・土日祝も対応

「仕事が忙しくて、平日の昼間は相談に行けない…」という方もご安心ください。当事務所では、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、柔軟な対応を心がけております。

- 平日夜20時まで相談可能

- 土日・祝日もご予約いただければ対応可能

- 柏駅から徒歩7分とアクセスしやすい立地

- ご自宅やご指定の場所への出張相談にも対応

- ZoomやSkypeを利用したオンライン相談も可能

お客様のご都合に合わせて、最適な相談方法をお選びいただけます。

安心してご相談いただくための約束

ご家族の財産に関するお話は、非常にデリケートな内容を含みます。私たちは、お客様に心から安心してご相談いただけるよう、プライバシーの保護を徹底しております。

司法書士には、法律で厳格な守秘義務が課せられています。ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してございませんので、どうぞご安心ください。お客様のお気持ちに寄り添い、誠心誠意、問題解決のお手伝いをすることをお約束いたします。

贈与登記に関するよくあるご質問(FAQ)

最後に、贈与登記に関して皆様からよくいただくご質問にお答えします。

Q. 相談時に必要なものはありますか?

A. 初回のご相談では、特に必ずお持ちいただかなければならないものはございません。まずは手ぶらでお気軽にお越しいただき、お客様のお悩みやご希望をお聞かせください。もしお手元にございましたら、固定資産税の納税通知書や、対象不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知)などをお持ちいただけますと、より具体的でスムーズなお話が可能です。

Q. 贈与税の申告もお願いできますか?

A. 贈与税の申告書の作成・税務代理は税理士の専属業務です。司法書士は税理士業務を行えないため、当事務所では税理士と連携のうえ申告等をサポートまたは税理士をご紹介します。

Q. 贈与する相手が遠方に住んでいても手続きは可能ですか?

A. はい、可能です。不動産を贈与される方(もらう方)が遠方にお住まいの場合でも、郵送での書類のやり取りや、オンラインでのご本人確認などを活用して、手続きを進めることができます。当事務所はオンライン相談にも対応しておりますので、遠方にお住まいのご家族様にも同席いただき、一緒にご説明を聞いていただくこともできます。まずはお気軽にご相談ください。