Author Archive

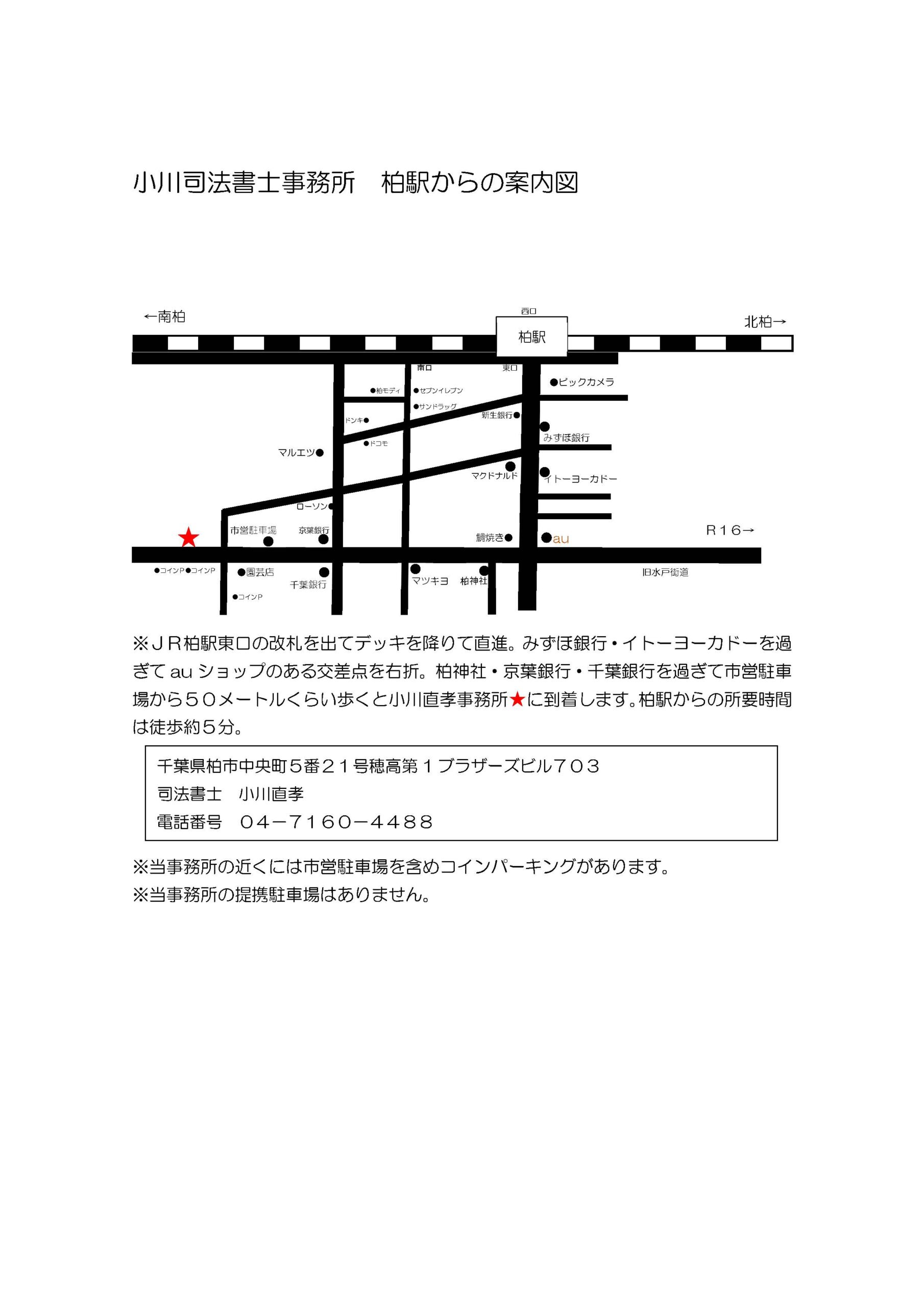

柏駅から事務所までの案内図

当事務所へお越しになる際のアクセスページはこちらです。

上記はグーグルマップでご用意していますが、「印刷できる地図が欲しい」とのご要望をいただきましたので簡易な地図を用意しました。下記リンク(.pdf)こちらから印刷してご利用ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続人に連絡が付かない人がいる場合

【相続人に連絡が付かない人がいる場合】

「相続人に連絡が付かない人がいる」場合、遺産整理手続きや相続登記をしたいというご相談をいただくことがあります。

相続人である限り、「連絡が付かない」という理由だけでその人を除外して(なかった人として)手続きを進めて良いことにはならないのは当然ですが

「連絡が付かない」理由にもいろいろあるようです。

【相続人に連絡が付かない理由】

相続人と連絡が付かない理由としては次のようなものがあります。

・疎遠で長期間連絡を取っていないため音信不通になっている

・行方不明

・外国人と結婚して海外に行っていて音信不通になっている

・縁を切っている

等々

その中でも今回は相続人が行方不明の場合を考えます。

【調査してみると連絡が付く場合も】

相続登記や遺産整理手続きで「相続人の所在が分からない」と相談に見える方でも、戸籍謄本などから住民登録をしている場所は調査できますので、長年連絡を取っていないという場合でも、その調査をきっかけに連絡が付いて無事相続登記や遺産整理手続きが完了する場合もあります。

【相続人が行方不明の場合】

相続人の中に行方不明の人がいる場合に遺産整理の手続きを進めるためにはどうしたら良いか、というと2つの方法が考えられます。

1つは不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を立てて、行方不明の人に代わりに財産管理をしてもらう方法です。

2つめは、失踪宣告(しっそうせんこく)により行方不明の人について死亡したものとみなしてもらう方法です。

不在者財産管理人も失踪宣告も家庭裁判所の手続きになりますので、申立をしてそれが家庭裁判所に認められなければ手続きは前に進みません。

どちらの手続きも、もし本人が生存しているとしたら本人の知らない間に自分の財産を管理されたり場合によっては処分されたりすることになる訳ですから、認められるためには細かい要件が定められています。

【不在者財産管理人】

相続人の中に行方不明の人がいるけど、相続手続きで遺産分割協議をする必要がある場合、行方不明の人の代理人として「不在者財産管理人」を立てて、その人に遺産分割協議に参加してもらうことで相続手続きを進めることがあります。

相続財産管理人を選任するのは、行方不明になっている人が住所をおいていた場所、または実際に生活の本拠としていた場所を管轄する家庭裁判所です。

ただし、不在者財産管理人が選任されれば直ちに遺産分割協議が可能になる訳ではありません。

なぜかというと、不在者財産管理人は、原則として不在者の財産を不在者が戻ってくるまでの間、維持・保全しておくことがメインの仕事ですので、積極的な財産の処分はこれにあたらないからです。

遺産分割協議は財産の処分にあたるとされているため、これを行うためには家庭裁判所の「権限外許可」を得る必要があります。

また遺産分割協議の内容としては最低でも不在者の法定相続分を確保するものでなければならないとされています。

| 参考 民法第25条(不在者の財産の管理) 第1項 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 第2項 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 |

【失踪宣告】

失踪宣告にもいくつか種類がありますがいわゆる行方知れず、という場合は「普通失踪」というものになります。

これは行方が分からなくなった人の生死が7年間分からなくなっている場合に家庭裁判所に申立てをすることで法律上死亡したものとみなす効果を生じさせることになります。

本当は死亡していないかもしれないけれども、長期間にわたり生死が不明な状態を続けていると法律関係がいつまでも不安定なままになってしまうので、法律上死亡したものとして取り扱います、という制度です。

法律上死亡したものとみなすだけですから、実際どこかで生存していたことが後日分かる場合も考えられます。

また死亡したものとみなされた時期が実際とは違っていることが判明したという場合も考えられます。

(例 失踪宣告では令和3年2月11日に死亡したものとされたが、実際は平成30年12月5日に死亡していたことが判明した)

このような場合どうしたら良いのかについても民法で定められています。

失踪宣告を受けた人が生きていた場合や、失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことが判明した場合は、本人や利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消を請求して失踪宣告を取消してもらうことになります。

失踪宣告が家庭裁判所によって取消されるとはじめから失踪宣告がなかったことになります。

失踪宣告がなかったことになるのですから、死亡を前提にして発生した法律関係も元に戻ることになります。

ただそうすると、失踪宣告があったこと(失踪者が死亡したこと)を信じて手続き等をした人に不利益を与えることもありますから、失踪宣告の取消し前に善意(知らないで)でした行為の効力には影響しないとされています。

また失踪宣告を原因として直接に財産を得た相続人や受遺者は、事情を知らなかったとしても現に存在している利益の返還義務を負うことになります。

事情を知っていた人は受けた利益に利息を付して返還する義務を負うことになります。

失踪していた人にとっては多少酷な取扱いになるのかもしれませんが、失踪宣告によってその後の法律関係を構築してきた人たちとの利益調整としてこのような立て付けになっているようです。

| 参考 民法第32条(失踪の宣告の取消し) 第1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 第2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 |

【不在者財産管理人か失踪宣告か】

相続人が行方不明である場合、「どちらの制度を利用したら良いのですか?」と迷われる方もいるかと思いますが、民法第30条第1項では「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定されています。

つまり失踪宣告の申立手続きをするにしてもその人が「不在者」であることが前提となっているわけです。

その上で要件を充たしているのであれば失踪宣告の申立を検討することになります。

最後に重ねての指摘になりますが、上記不在者財産管理人の項目でも触れたように不在者財産管理人をおいた場合の遺産分割協議ではその法定相続分を確保する必要があることや、失踪宣告の場合は、それをもとに相続が発生したことになる訳ですから、

その人の財産上の権利を無視してその後の手続きを進められるようになる訳ではないことに注意が必要です。

小川直孝司法書士事務所では不在者財産管理人選任申立所の作成、失踪宣告申立書の作成についてのご相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

コロナ禍における成年後見人の役割

【コロナ禍で後見人が医療で直面していること】

新型コロナウィルスに関連して成年後見制度を利用している方のワクチン接種の問題を含めコロナ禍で成年後見人が医療で直面する課題は様々ですが、2019年5月に厚生労働省から発表されている「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」がありますので、成年後見人としては「意思決定が困難な人への支援」の1つとしてこれを参考にする必要があります。

そもそも 医療行為については、成年後見人には同意権限がありませんから、成年後見制度を利用している人(被後見人)本人の意思を確認するのが原則です。その上で、本人の医療に係る意思決定が困難であるということであれば、成年後見人はその意思決定を支援するために行動しなければなりません。

上記ガイドラインでは、意思決定が求められる時点で被後見人本人の意思が確認できない場合には、本人にとって最善の方針をとることを基本に、医師だけではなくケアマネジャー、介護事業者など本人に関係する人たちとの間(医療・ケアチーム)で話合いを行っていくことが必要とされています。

【プロセスガイドライン】

しかし単に「本人にとっての最善の方針」と言っても何を基準に話し合えば良いのか、ということになってしまいそうですが、2018年3月に厚生労働省から発表された改訂「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(プロセスガイドライン)の考え方も踏まえるようにと上記ガイドラインでは案内されています。

このプロセスガイドラインでは、

| ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。 ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。 ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、 本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。 ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。 |

とされています。

成年後見人としては独善的に判断し行動することなく、日常の後見業務において本人を取り巻く関係者と定期的に意見交換をしつつ、本人に医療行為が必要になった場合でも即応できるような体制を構築しておく必要があります。特に被後見人本人は高齢者であったり常に介護が必要な環境にある方が多く「いつ何があるか分からない。」ということが日常となっています。

また上記プロセスガイドラインの④にあるように記録を残しておくことも成年後見人の責任の所在を命確認する上でも非常に大切なことといえます。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

特定財産承継遺言

2019年7月1日から特定財産承継遺言という用語が使われるようになりました。具体的にどのような制度なのかについて紹介しています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

支店設置と営業所設置

新型コロナウィルス感染予防の一環としてリモートワークが推奨されていますが、登記されている本店所在地とは別の場所で会社の営業活動をする方も多くなってきています。

このように本店所在地以外の場所に営業活動をするためのお店や事務所が必要となった場合、「支店」設置をするのか、「営業所」設置をするのかに迷うことがあります。

そもそも「支店」と「営業所」とでは何が違うのかを対比しながら確認してみます。

| 支店 | 営業所 | |

| 意味 | 本店とは別に独自の意思決定にもとづき営業活動をするための拠点 | 本店の意思決定に従い営業活動をするための拠点 |

| 形態 | 営業担当社員のほかに総務担当や経理担当など本店でも存在する業務担当者がいることが多い | 営業担当社員がメイン |

| 設置のための手続き |

取締役会の承認、または取締役の過半数の承認(取締役会の設置がない場合)が必要(会社法第362条第4項第4号) |

会社法に規定はないので社内の通常の業務に関する意思決定の方法による |

| 登記の要否 | 登記が必要 | 登記は不要 |

| 支配人の設置 | 支配人の登記が可能 | |

| その他 |

・支店独自で定められた権限内の契約締結が可能 ・支店独自で融資を受けることが可能 ・支店独自で公共事業の入札が可能 ・法人住民税、償却資産税、源泉所得税がかかる |

この他にも会社の実情に応じて支店設置が良いのか、営業所設置が良いのかを検討する必要があります。場合によっては、税理士さんに相談する場合もあります。

当事務所では税理士さんへの紹介も含め支店設置に関するご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

土地・建物の名義を単独名義から共有名義にする方法

「土地・建物の名義をA名義からA・Bの共有名義にしたいんですけど、」というご相談はよくあります。

しかし相談を受ける側の司法書士としては、その名義変更が必要な事情をお伺いしてからでないと話が前に進みません。

それは、「A単独名義からA・B共有名義にする理由」によって、手続きも税金も変わってくるためです。

「A単独名義からA・B共有名義にする理由」にはいろいろなものが考えられます

・持分の一部を「贈与」したから

・持分の一部を「売買」したから

・持分の一部を「財産分与」で移転することにしたから

・土地、建物を購入した際、購入資金をA・Bで出し合ったのに、Aの単独名義に「間違って登記」してしまったから

などです。

・「贈与」なのであれば、贈与したことを証明する契約書等が必要ですし、贈与税について検討する必要があります。

・「売買」なのであれば、売買したことを証明する契約書等が必要ですし、譲渡所得税や不動産取得税等についても考慮しておく必要があります。

・「財産分与」なのであれば、離婚の事実を証明する書類等が必要ですし、譲渡所得税や不動産取得税等についても考慮しておく必要があります。

・「間違って登記」をしたということであれば、何をどう間違ったのか、利害関係人はいるのか、その人からの承諾は得られるのか等を考慮する必要があります。

この場合、利害関係人からの承諾が得られるのであれば登記の形式も変わってくることもあります(移転登記か更正登記かの問題)。

このような単独所有から共有にするという「名義変更」といっても、その原因によって必要となる書類も異なりますし、印紙代や税金も違っています。

司法書士としてご本人たちの法律行為の中に踏み入ることはありませんが、どのような法律行為(売買なのか贈与なのか等)にもとづいて名義変更をするのかについてはきちんと確認をして登記申請業務を代行しています。

場合によっては、提携している税理士を紹介して税務面の問題をクリアしていただいてから登記申請手続きを進めることもあります。

「土地・建物の名義をA名義からA・Bの共有名義に変更したい」というご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

営業時間短縮のお知らせ

緊急事態宣言が発出され20時以降の外出自粛要請を受け、当事務所の営業時間も当面の間、9時~20時に短縮いたします。

なお、ご相談にはZoomやSkypeなどWEBツールもご利用いただけます。

また、ご来所される場合は、マスク着用・手指消毒をお願いしております。

当事務所をご利用されるお客様におかれましては、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

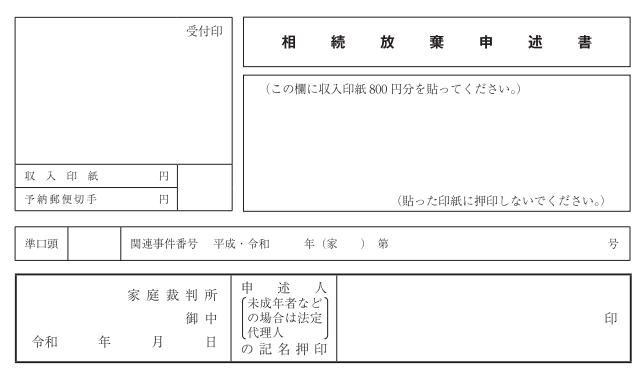

相続放棄は1人でもできる?

法定相続人自分以外にも何人かいる場合、自分だけ相続放棄申述の申立ができますか?というご質問がありました。

答えとしては「1人だけでも相続放棄は可能」ということになります。

他の相続人が相続放棄をする・しないといった状況に関わりなく自分自身の判断で決めることが可能です。(実際には他の相続人と一緒に相続放棄のご相談にいらっしゃる方が多いです。)

相続人の1人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされますから(民法第939条)、他の相続人の法定相続分が増えたり、次順位の法定相続人が登場したりすることもあります。

|

参考 民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 |

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

自筆証書遺言保管制度について

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

年末年始の営業について

2020年は12月31日までお問い合わせに対応しております。

2021年は1月4日から営業しております。

なお新型コロナウィルス感染予防のためご来所時はマスク着用・手指消毒をお願いしております。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。