Author Archive

司法書士による無料法律相談フリーダイヤル

千葉司法書士会では無料電話相談を行っています。当番の司法書士が直接応対してくれています。

0120-971-438(千葉県内からしか繋がりません)

毎週月曜日・水曜日 午後2時~午後5時まで

毎週土曜日 午前10時から午後0時、午後1時から午後3時まで

(祝日・年末年始・夏季休業時等は休み)

つながりやすい時間帯は後半だと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

家督相続による相続登記

現在の日本の民法では、相続は被相続人の死亡によって開始することになっています。

| 参考 民法第882条(相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。 |

相続で不動産の名義を取得することになった人は、登記記録(登記簿)に、被相続人の死亡日を原因として所有者として記録(登記)されます。

被相続人が令和2年11月13日に死亡したのであれば、登記記録の「原因」という欄には「令和2年11月13日相続」といった記載がされることになります。

ところが昭和22年まで続いていた旧民法では「家督相続」という制度がありました。

この「家督相続」という制度は、戸籍に戸主と記載されている人が死亡や隠居などをした場合に「家督」を「相続」したという相続人が新しい戸主として戸籍に記載されるというものです。

被相続人が昭和2年11月13日に死亡して家督相続をしたのであれば、登記記録の「原因」という欄には「昭和2年11月13日家督相続」といった記載がされます。

家督相続であらたな戸主となった人は、前の戸主の財産をすべてを承継することになっていました。

たとえば、父親が亡くなって、その家には母親のほか長男・二男・長女と3人の子供がいた場合、長男が家督相続をしたのであれば長男がすべての財産を承継することになっていたわけです。

当然遺産を引き継ぐための遺産分割協議などは不要でした。その代わり家督を継いだ長男は家族を扶養する義務も負うことになっていました

この「家督相続」という制度自体、現在の民法では採用されていない訳ですが、相続登記実務ではいまだに「家督相続」を登記申請情報に入力することがあります。

それは、登記記録(登記簿)上の所有者が昔の所有者(昭和22年以前に亡くなっている人)のままになっている不動産があるためです。

「そんな昔の人のままになっている登記記録(登記簿)なんてあるの?」と思われる方もいるかもしれませんが、意外にも相続登記がされないまま放置された状態の不動産が全国にかなりの数存在するそうです。

これは土地の有効利用という面からも問題になっています。

実際に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」という法律も施行されています。

参考 国土交通省のホームページ

人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

相続のことで、お困りごとがございましたたらお気軽に小川事務所までお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

生前に相続放棄ができるか?

| 被相続人が亡くなる前に相続放棄ができますか? |

というご相談を受けることがあります。

たとえば、

| 長年疎遠な関係になっている父親に多額の借金(負債)があるらしいので今のうちに関係をはっきりさせておきたいと思います。 相続放棄をしたいのですが。 |

といったご相談です。

しかし、まだ亡くなっていない方についてその推定相続人があらかじめ相続放棄をすることはできません。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立てする必要があります。

「相続の開始があったことを知った時」からですから、「相続の開始」がされていないうちに相続放棄の手続きをすることはできないわけです。

| 参考 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 第2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 |

民法第915条第2項に「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」とありますが、

これは、相続放棄をする場合に、亡くなった被相続人の遺産がプラス財産がどれくらいあって、マイナス財産がどれくらいあったのかを調査してから判断することを前提にしています。

このことからも生前に相続放棄をすることはできないことが分かると思います。

生前に「私はお父さんが死んでも相続はしないからね!」とか、「遺産は放棄するからね!」といった口約束が推定相続人間であったとしても法的な意味では生前に相続放棄をしたことにはならないので注意が必要です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が意思決定支援ワーキング・グループによって策定されたことが私も所属している成年後見センター・リーガルサポートのホームページで公表されました。裁判所のホームページでも公表されています。

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(成年後見センター・リーガルサポート)

意思決定支援ワーキング・グループは

・最高裁判所

・厚生労働省

・日本弁護士連合会

・成年後見センター・リーガルサポート

・日本社会福祉士会

によって構成されていました。

これまでの経緯としては

平成28年5月13日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行

↓

これにもとづいて内閣府に成年後見制度利用促進委員会が設置され具体的に議論

↓

平成29年3月24日に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定

↓

平成30年6月21日に成年後見制度利用促進専門家会議を設置

↓

令和2年3月17日に成年後見制度利用促進専門家会議による成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書

といった流れがありました。

成年後見制度利用促進委員会や成年後見制度利用促進専門家会議には実務家・学者のほか、家族会の代表なども委員として議論に参加しています。

少なくとも利用者を無視した机上の議論にはなってはいないのではないかと思います。

「成年後見制度利用促進基本計画」というと「利用促進」という用語に目が行ってしまいがちですが実際の基本計画では、利用促進以外にも「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」が含まれています。

特に中間報告書等にある「意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもある」という指摘は、いまだに「後見人は財産管理だけをしておけば良いんだ」などと考えている(と思われる)一部の専門職後見人に対する厳しい批判ともいえます。

また上記ガイドラインに関する意思決定支援ワーキング・グループに最高裁判所も加わっているということや裁判所のホームページでも公表されていることから、専門職後見人に対する監督機関としての家庭裁判所としても被後見人等に対する後見人の意思決定支援を重要視していくことになるのだと思います。

上記ガイドラインでは後見人が本人の意思決定支援をする際にその都度アセスメントシートを作成し記録していくことになっています。

後見人として意思決定支援をした結果はもとより、意思決定支援をした過程を明確にするようになっています。

被後見人本人と後見人との関係はとかく外部から見えにくいものになりがちですが、このようなアセスメントシートがあれば被後見人本人の意思決定支援の過程も検証できるようになると思います。

実際の後見実務は、利用者ごとに事情が異なっていて定型的な対応をしていれば良いというものではありませんし、後見人も日々試行錯誤を繰り返して利用者本人や周囲の人々に接していますが、人間関係も含め本当に難しい仕事です。

成年後見センター・リーガルサポートの会員向け研修でも講師が話をされていましたが、意思決定支援を踏まえた後見事務において大事なことは、いろんな人から意見を求めて意思決定支援をすること、1人で決めないことに尽きるようです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続放棄と連帯保証人としての責任

亡くなった人(被相続人)について相続放棄をすると、放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。

このためプラスの財産もマイナスの財産も相続することはなくなるわけです。

|

参考 民法第939条(相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 |

たとえば、被相続人に多額の借金(マイナスの財産)があった場合でも、相続放棄の手続きをきちんとしていれば、その借金の支払い義務を負うこともありません。

しかし、被相続人の借金について、生前に「連帯保証人になっていた場合」は、事態が変わってきます。

被相続人の借金について連帯保証人になった場合、被相続人の相続債務については相続放棄をすることによって支払義務を負うことはありませんが連帯保証人としての責任は相続放棄をしたとしても免れることはできません。

被相続人の借金について連帯保証人になっているということは、借金の相手方(貸主)は、連帯保証人との間で「連帯保証契約」を締結していて、これは主債務者である被相続人との契約とは別の契約になります。

このため被相続人について相続放棄の手続きをしたとしても、連帯保証人としての責任は負わなければならないということになります。

当事務所への相談時には「連帯保証人になっていた」と思っていても、よく調べてみると「連絡先」として契約書に記入していただけだった、という場合もありますので契約書をよく確認してみることが必要です。

当事務所では相続放棄の申述申立書の作成を受け付けています。

ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

後期高齢者医療保険の未払い

後期高齢者医療保険料を未払いのまま被相続人が死亡した場合、相続人はどうしたら良いのかについて記事を書きました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

司法書士が本人確認情報を作成する方法

権利書が見つからない場合の対応策について以前記事を書きましたが、その中の1つである司法書士が本人確認情報を作成する方法についての記事を書きました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

家族信託契約のタイミング

家族信託をすることをメリットを理解して「よし、我が家でも家族信託で認知症対策をしていこう。」と決断しても「時すでに遅し」ということもあります。

私の事務所にご相談に見えた方には、残念ながら家族信託を断念したという方が何人かいます。

家族信託を断念した理由は、財産を持っている「親御さんがすでに認知症になってしまっている」ためです。

家族信託は「契約」である以上、当事者すべて(特に財産を託す委託者)に契約締結能力が必要とされています。

認知症対策としての家族信託では、親御さん(委託者兼受益者)が将来認知症になったとしても、契約書に定めたとおりの管理・処分を信頼できる家族に託す、という契約をしますから契約締結時点でその内容をしっかり理解していることが必要となります。「親御さんがすでに認知症になってしまっている」と家族信託契約はできないのです。

家族信託契約書は公正証書で作成されたものが必要とする取り扱いをほとんどの金融機関がしているのも、委託者兼受益者の契約締結時の判断能力を少しでも担保したいという意図があるように思います。

また家族信託契約の手続きを進めて行くにはある程度の日数がかかります。

家族信託契約は定型のひながたで作成されるようなものではなく、依頼者の家族の状況や将来の制度設計・希望などをお伺いしてオーダーメイドで作成していくものですし、他の家族の方にも家族信託というものを理解し納得していただくことも必須です。

依頼者の中には、「急いでください!」という方もいますが、その点も含めて家族信託を検討している方は、家族信託の専門家への早めのご相談をお勧めしています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

権利証がないと費用がかかる?

「権利証がないと費用がかかるんですか?」と質問されることがあります。この質問自体実は漠然としすぎているのですが今回は「権利証がないと必要がかかる?」について考えてみます。

土地・建物(マンションを含む)を売却したり、贈与をする場合は、権利証(登記識別情報通知)が必要です。

土地・建物(マンションを含む)を売却したり、贈与をする場合は、権利証(登記識別情報通知)が必要です。

登記手続きを自分で申請する場合は、法務局に提出することになります。

司法書士に登記申請手続きを依頼する場合は、司法書士に預けることになります。

ところが権利証(登記識別情報通知)は、普段目にするものではなく土地・建物(マンション)を購入した際や、相続登記で自分の名義になったときに目にしたことがあるという方がほとんどかと思います。大切な書類ですから自宅の金庫に保管していたり銀行の貸金庫に保管していたりすれば安心ですが、不動産購入時の売買契約書と一緒にしていたりするといざという時に他の書類と混じってなかなか見つけられないという方もいます。

不動産売買の最終決済の時に「権利証を持ってきました。」と言って売主さんが提示した書類が権利証(登記識別情報通知)ではなく、登記簿謄本(登記事項証明書)だった、ということも私は数回経験しています。

その時点で登記申請に必要な「権利証がない」という状態ですので、そのままでは決済を通すことができません。

売主さんが単に権利証を忘れてきただけですぐ自宅に戻って権利証を取りに行けるということであれば、買主さん等の了解を得て権利証を待つこともありますが「権利証がどこにあるかも分からない」という状態ですと、その日の決済は中止ということになってしまいます。

通常はこのようなことにならないように事前に売主さんに必要書類を確認してもらうことが多いと思います。確認といっても何が権利証なのかが分からないという方もいるので、仲介の不動産会社の担当者や司法書士が書類を確認することになります。

事前の書類確認の時点で「権利証(登記識別情報通知)」がない、ということになると権利証(登記識別情報通知)がないことを前提に手続きを準備していく必要があります。

権利証(登記識別情報通知)がない場合の売買や贈与による所有権移転登記申請の方法としては

| 1.司法書士が本人確認情報を作成する方法 2.権利証(登記識別情報通知)がないまま法務局に申請する方法 3.公証人による本人確認手続きによる方法 |

があります。

いずれの方法も状況に応じて利用されている制度ですが、この記事のタイトルにもある「権利証がない場合に費用がかかる」のは、1.と3.です。

1.の「司法書士が本人確認情報を作成する」ためにはその作成した司法書士に手数料を支払う必要があります。

(なかには無料で作成してくれる司法書士もいるのかもしれませんが本人確認情報を作成すること自体司法書士にとってはリスクのある作業のため通常は手数料がかかると思います。)

3.の「公証人による本人確認手続き」の場合も公証人に手数料を支払う必要があります。

この点、2.の「権利証(登記識別情報通知)がないまま法務局に申請する方法」では申請者である売主に別途費用が発生するわけではありません。

このように権利証(登記識別情報通知)を紛失している場合の売買や贈与による所有権移転登記手続きにおいては、費用面から見ると「権利証(登記識別情報通知)がないまま法務局に申請する方法」が良いのではないかと感じられるかもしれません。

しかし、実際には上記1.から3.にはメリット・デメリットがあり、売主の希望で2.の「権利証(登記識別情報通知)がないまま法務局に申請する方法」を選択することができない場合もあります。というのもたとえば売買では、買主の都合、買主に住宅ローンで資金を融資する銀行の都合もありこの方法には応じられないということもあるからです。

具体的に権利証(登記識別情報通知)がない場合の売買や贈与による所有権移転登記申請の3つの方法について検討してみます(つづく)。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

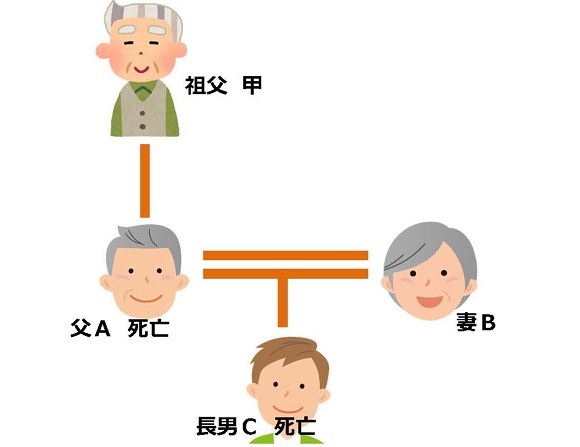

同時に死亡すると相続にならない?

事故などによって親子が「同時に死亡した」場合、相続関係はどうなってしまうのか?という問題があります。

たとえば長男Cの祖父甲・父A・母Bがいたとして、同一交通事故でAとCが死亡した場合、父Aの相続人は誰になるのでしょうか?

この場合、同一事故で死亡したといっても、実際にAとCがまったく同じ瞬間に死亡したかどうかが分からないこともあります。

法務局に相続登記申請をする場合、被相続人の除籍謄本(除籍全部事項証明書)を提出するわけですが

戸籍の死亡欄には死亡年月日だけではなく死亡した時刻も記載されています。

これは死亡診断書(または死体検案書)の記載をもとに戸籍にも死亡時刻を記載しているからです。

よって、死亡日が同一であっても死亡時刻が違っていれば「同時に死亡した」ことにはならない訳です。

上の例で父Aが長男Cより少しでも先に死亡していれば、Aの相続人はBとCになります(妻と子)。

上の例で父Aが長男Cより少しでも後に死亡していれば、Aの相続人はBと甲になります(妻と父)。

そうすると「同時に死亡した」というケースなんてないんじゃないの?と考える方もいると思いますが

実際に除籍謄本に記載されている死亡事項をみると

「令和●年●月●日午後8時から翌日午前8時頃死亡」

「令和●年●月●日時刻不詳死亡」

「推定令和●年●月●日死亡」

などと記載されているケースもあります。

上の例で父Aも長男Cも同じように「令和●年●月●日時刻不詳死亡」と記載されていたら

どちらが先に死亡したかが判断できないことになってしまいます。

このような場合、「同時に死亡した」と判断せざるを得ないということになります(民法第32条の2)。

ここでようやく、親子が「同時に死亡した」場合、相続関係はどうなってしまうのか?という問題に戻ります。

「同時に死亡した」ということは、被相続人父Aが死亡したとき、長男Cは死亡していた=存在していないことになりますから

長男Cは父Aの相続人ではないことになります。つまりAC間では相続関係は発生しないということです。

父Aの相続人は妻BとAの父甲になります(妻と父)。

| 参考 民法第32条の2(同時死亡の推定) 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 |

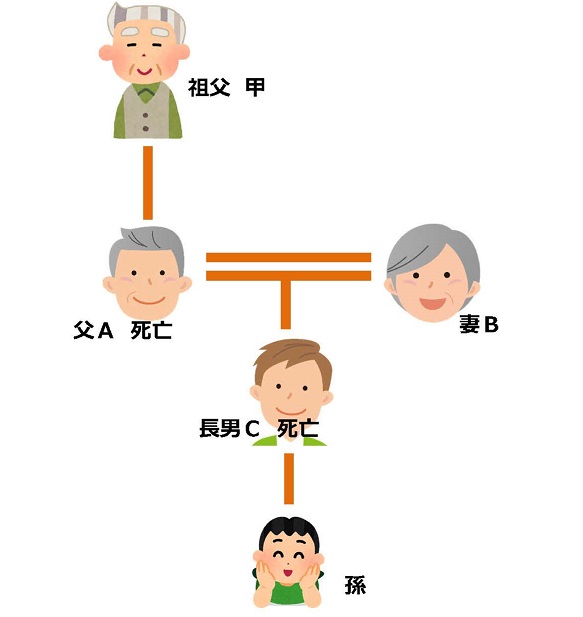

ちなみに上の例で長男Cに子供Dがいた場合は、Dは代襲相続人になります(民法第887条第2項)から、父Aの相続人は妻Bと孫Dになります。

|

参考 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権) |

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。