Author Archive

家族信託と相続税

家族信託を利用すると、その設定の仕方次第で「相続対策」には有効な場合がありますが、

家族信託の利用が「相続税対策」に有効かというと、結論から言うと利用してもしなくても変わらないということになります。

家族信託を利用しても相続税の評価については、土地については路線価を、建物については固定資産税評価額を基準に評価するのは変わりません。小規模宅地の特例制度についても、家族信託を利用した場合も適用されます。

家族信託は相続税対策に有効だと誤解をされる方もいるようですが、「相続対策」と「相続税対策」とは違うということは理解しておく必要があります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

障害者基本法の理念と目的

障害者基本法は、平成5年にそれまであった心身障害者対策基本法から名称が改められたものです。

法律の目的として、第1条には、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進すること」と定められています。それまでの医療、保険からの規律に福祉の観点をプラスしたもののようです。

条文の表現だとわかりにくいですが、内閣府のホームページの説明によると、「障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進を規定し、障害者の「完全参加と平等」を目指す」とされています。

また、この法律の対象になる障害者という用語の定義は、第2条にあります。

「障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいうとされています。

地域社会における共生の1つとして、第3条では、障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されると規定されています。

また全て障害者は、

・可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない、

・可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られる、と規定されています。

これらの理念を実現するために、政府は障害者の福祉等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならないとし、地方公共団体においてもこれに準じた計画の策定に努めなければならないとしています。

つまり、障害があることによって障害がない人が享受できているもの(社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会、どこで誰と生活するかについての選択の機会、地域社会において他の人々と共生すること、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会)が奪われてはいけない、ということになると思います。

文字だけを見るとあたりまえのことのように感じるかもしれませんが、このように法律で規定し、国や地方公共団体への責務も定めなければならないほど、障害者の方たちに対する不利益があったということですし、今も存在しているということになるのだと思います。

普段私のような司法書士が目にする法律は、権利や義務の発生、変更、消滅の要件などを規定しているものが多いわけですが、それらの法律の体裁とはちょっと異なったものなので引用してみました。私としても常にこのような視点をもって日々の成年後見業務にあたっていかなければならないと感じたところです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

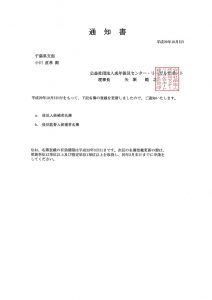

リーガルサポートの名簿更新

成年後見センター・リーガルサポートの会員は、2年に一度名簿更新があります。一定の研修を受講し更新手続きを行います。今年も更新手続きが終わりましてこれからまた2年のうちに次の更新手続きに向けて研修を受講していくことになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

家族信託についての連載記事

11月18日の朝日新聞Beに家族信託についての連載記事「家族信託を知る」が出ていました。毎週土曜日に5回にわたって載るみたいです。

一般の人にわかりやすいようにイラスト付きで書かれていましたが、一回読んだだけでは何のことか分からないのではないかなぁと思いました。

NHKのあさイチでも紹介されるようですし、少しずつ認知されていけば良いなぁと思います。

家族信託が知られるようになれば、相続をめぐる実務も必ず大きく変化していくと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

時効取得の要件としての自主占有

民法第162条の規定が時効取得に関するものです。

1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

この規定から、時効取得が成立するためには、

①所有の意思をもった占有(自主占有)

②平穏かつ、公然とした占有

③一定期間占有が継続していること(20年間または10年間)

④③が10年間の場合は、占有の開始時に、善意かつ無過失であること

が必要とされています。

ここで①の所有の意思をもった占有(自主占有)とは、どのようなことをいうのかがわかりにくいと思います。

所有の意思をもった占有(自主占有)とは、自分ものだと思って占有することをいいます。時効取得という一定の期間の経過を経て所有権を原始取得するという制度があるとおり、その時点で実際に所有権を有している必要はありません。

自主占有という用語の反対は、他主占有という用語になります。

他主占有とは、自主占有以外の占有とされていますので、所有の意思をもっていない占有ということになります。具体的には、実際の所有者から借りている状態の占有や、実際の所有者から預かっている状態の占有をいいます。

ですから、実際の所有者から土地を借りている人(借地人)が、その占有期間が10年経とうが20年経とうが、自主占有ではなく、他主占有なのですから、民法第162条による時効取得は成立しないわけです。

土地を貸していた人にとっても、いきなり借地人が「時効取得で俺のものだ」と言われてもビックリしてしまいますよね。

ところで農地の時効取得については農地法の許可は不要とされていますが、農地法の許可がない状態での占有は、そもそも所有権が移転していないのだから、所有の意思をもった占有(自主占有)といえるのだろうかという問題があります。

事例としては、A名義の農地をBが買いたいということで売買契約を締結し、BはAに売買代金も支払い、占有も開始していた、農地法の許可が得られないまま10年または20年が経過したようなケースです。

最高裁判所第一小法廷は、占有における所有の意思の有無の判断基準について、昭和45年6月18日判決において、「占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきであり、原審の確定した事実によれば、前示の賃貸借が農地調整法5条(昭和21年法律第42号による改正前のもの)所定の認可を受けなかつたため効力が生じないものであるとしても、上告人の占有をもつて他主占有というに妨げなく、同旨の原審の判断は正当として首肯することができる。」と判示して、所有の意思は、占有開始の原因から外形的客観的に定められるとしました。

よって、農地法の許可がなくても、占有開始時点で所有の意思をもった占有であると外形的客観的に判断できれば、自主占有であるといえることになります。

上の判例は、他主占有であることを認定した事案ですが、自主占有であることを認定した事案としては、最高裁判所第一小法廷昭和52年3月3日の判決「農地を賃借していた者が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、当時施行の農地調整法4条によつて農地の所有権移転の効力発生要件とされていた都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられていなかつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約を締結し代金を支払つた時に民法185条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものというべきである。」

最高裁判所第二小法廷平成13年10月26日の判決「農地を農地以外のものにするために買い受けた者は,農地法5条所定の許可を得るための手続が執られなかったとしても,特段の事情のない限り,代金を支払い当該農地の引渡しを受けた時に,所有の意思をもって同農地の占有を始めたものと解するのが相当である。」

があります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

信託財産としての株式を事業承継対策に利用する

信託というと、金銭や不動産を対象として思い浮かべることが多いですが、株式も信託財産として設定することができます。

家族経営の中小企業や、起業をして1人株主で設立した会社経営者にとって、自社株式を信託することで、円滑な事業承継を進めることが可能になります。

ここでいう円滑な事業承継とは、現在の経営体制を維持していくということを想定していますので、家族内で話し合って「今後、会社経営をしていくのは、○○にしよう」というという合意ができていることが前提となります。

家族経営のような中小企業の場合、会社法以前の商法にもとづいて株式会社を設立していると、発起人(創業者メンバーとしての出資者=株主)が7名以上存在していることも多いですが、その株主たちが高齢になり、会社の意思決定をおこなう株主として議決権を行使することが難しくなるとか、亡くなって相続が発生すると株主としての地位が複数の相続人に分散してしまうことがあります。

相続によって株主としての地位が複数の相続人に移ったとしても、家族内なのだから問題ないじゃないかという考え方もありますが、相続によって配偶者やその子どもたちに株主としての地位が承継されたとしても、当の本人らは会社経営に興味がないことも多く、経済的価値(=配当金や株式の価値)のみに関心があるか、そもそもそういったことに一切関心がないこともあります。

ただ会社を経営している執行部(役員)としては、そのような人物が、もし会社の意思決定に必要な議決権の過半数を占めるような事態になったら、いつ会社の経営方針が180度転換してしまうかも分からず、安定した経営基盤を維持することはできなくなってしまいます。

具体的には、会社の重要な財産を処分するとか、金融機関等から資金調達をするとか、新役員を迎え入れるとかに際して、株主総会で承認決議を得ようとしても、スムーズにことが進まない恐れもでてくる訳です。

株主が死亡した場合に備えて、会社の定款で、株主が死亡した場合、会社は株主の相続人に対して株式売渡請求ができる旨を定めてあれば、会社経営に関与していなかった人物が株主になることを防止することができます(会社法第174条)。

ただし会社はその株主に相続があったことを知った日から1年以内に請求をしなければなりません(会社法第176条1項)し、株式の売買価格について協議が必要だとか、協議が整わない場合は、20日以内に裁判所に価格決定の申立をしなければならないとか、協議を経ずに裁判所に価格決定の申立をするケースもありますので迅速な対応が必要となってきます(会社法第177条)。

もし創業者メンバーが7名いたとして各々について相続が発生したとしたら、その都度このような対応をしていく必要があり、とても煩雑だけではなく対応に苦慮する可能性もあります。

ここで選択肢の1つとして登場するのが株式の信託です。

たとえば現時点で存在している株主どうしで話し合いをして合意形成をし、現在の株主7名を各々委託者兼受益者、現在のオーナー社長の後継者を受託者とする信託契約をする方法があります。

株式の信託によって受託者は、会社の全議決権を行使できるようになりますから、会社の意思決定に不安要素はなくなります。

もし信託契約締結時に存在していた株主が死亡した場合は、信託契約に定めた受益者変更手続きによって、その株主の相続人が新たな受益者になるとか、その受益権を会社が買い取るとか信託契約の定め方にもよりますが、少なくとも会社の経営基盤が危うくなるような事態にはならないようにすることができます。

現在のオーナー社長が亡くなった場合は、その時点での委託者の状況にもよりますが、信託は終了すると定めておくか、受託者が交替するように定めて信託を継続していくことも可能です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

遺産分割調停が不成立に終わった場合

遺産分割調停が不成立に終わった場合、その事件は遺産分割審判に自動的に移行されます(家事事件手続法272条第4項)。

ちなみに離婚調停の場合は審判に自動的に移行されないので離婚請求訴訟を提起する必要があります。

家事事件手続法

(調停の不成立の場合の事件の終了)

第272条第1項

調停委員会は、当事者間に合意(第277条第1項第1号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第284条第1項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。

第4項

第1項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

遺産分割の調停期日に出頭できないとき

調停の当事者が遠隔地に居住している場合等で、調停の場所に出席することができない場合でも、事前に調停委員会や裁判官から提示された調停条項案を受諾すれば、調停の合意が成立したものとみなすという規定があります(家事事件手続法第270条)。ただし、離婚・離縁についての調停事件については、この規定は適用されません。

家事事件手続法第270条

(調停条項案の書面による受諾)

1 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。

2 前項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。

条文上の規定では「遠隔の地に居住していること」とありますが、つづけて「その他の事由により」とあります。具体的には、長期の病気や身体障碍、高齢によるものなどが含まれます。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

寄与分の主張

遺産分割協議の中で相続人から寄与分の主張がなされることがあります。

民法では、相続人のなかに長期にわたって献身的に亡くなった被相続人の療養看護等で支えてきた人で特に相続財産の維持や増加に貢献したような人に「寄与分」を認めることによって、各相続人間の公平を図ろうとしています。

民法第904条の2には次のような規定があります。

1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

民法第904条の2の規定を受けて、寄与分が認められるための要件としては

1.寄与行為の存在

2.寄与行為が「特別の寄与」と評価できること

3.被相続人の財産の維持または増加があること

4.寄与行為と被相続人の財産の維持と増加との間に因果関係があると評価できること

が挙げられています。

なので遺産分割協議のなかで「私は亡くなった母のために尽くした」と主張しても「特別の寄与」と認められる場合もありますし、「特別の寄与」と認められない場合もあるということになります。

民法第904条の2の規定を受けて、寄与行為の類型を整理してみると

1.家事従事による寄与行為

2.金銭等の財産給付による寄与行為

3.その他の方法(扶養)による寄与行為

4.療養看護による寄付行為

5.財産管理による寄付行為

6.上記5類型の複合による寄付行為

といったものになります。

これらの寄付行為について、「特別の寄与」と評価できるか、被相続人の財産の維持または増加があったのか、その因果関係があると言えるのかを検討してはじめて寄与分の有無が判断されることになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

受託者と受益者の関係

信託法8条は、(受託者の利益享受の禁止)として「受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。」と規定しています。

ここで「受益者として信託の利益を享受する場合を除き」とありますから、受託者は受益者を兼ねることができることを前提としています。

また「何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない」とありますから、受託者本人以外の名義を借りて受託者が実質的に信託の利益を受けることを禁止しています。

たとえば、受託者本人が受益権を得られるように自分の親族名義で受益権(信託の報酬は除く)を取得するような内容の信託を設定することはできません。

信託の設定を検討する場合は、委託者の意思を尊重することは当然ですが、受託者の意思も確認した上で手続きを進めていく必要があります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。