Posts Tagged ‘相続’

実家の空き家どうする?相続後の売却・管理方法を解説

実家の空き家どうする?相続後の売却・管理方法を解説

「相続した実家が空き家のまま…どうしたらいいかわからない」

そんなご相談が柏市をはじめとした地域で年々増加しています。

空き家の放置には固定資産税や防犯リスク、近隣トラブルなどの 思わぬ問題が発生することも少なくありません。 この記事では、司法書士の視点から、空き家をどう整理すればよいのか、 わかりやすく解説いたします。

空き家を放置するとどうなる?4つのリスク

- 特定空き家に指定されるリスク:行政から勧告・命令を受け、固定資産税の優遇が打ち切られる場合があります。

- 老朽化による倒壊や火災リスク:放置された建物は劣化が早く、事故や火災の原因にも。

- 空き巣や不法投棄などの犯罪リスク:人の出入りがないと、防犯上の問題も大きくなります。

- 親族間トラブルの火種に:空き家の扱いに意見が割れ、感情的な対立につながることも。

空き家に対する3つの選択肢

- 1. 売却する:名義変更を済ませてから売却活動へ。ただし売却査定で価格を事前に把握する。

- 2. 管理を委託する:不動産会社や管理会社に依頼して維持管理の負担を軽減。ただし経済的負担とのバランスも大事。

- 3. 解体して更地にする:築年数や老朽状況によっては解体して土地活用へ。ただし固定資産税評価額の変化に注意が必要。

空き家売却・整理に必要な手続きとは?

- 相続人の確定(戸籍調査)

- 相続登記(名義変更手続き)

- 遺産分割協議書の作成

- 売却契約時の権利確認と書類準備

- 境界確定や測量の検討

柏市の司法書士小川直孝がサポートできること

- 相続登記(不動産名義変更)

- 相続関係説明図の作成

- 遺産分割協議書の作成

- 売却前の書類整備や助言、売主代理人として活動も可

- 不動産会社との連携・紹介

よくあるご質問(FAQ)

- Q:売却するには名義変更が必要ですか?

- A:はい。相続登記(名義変更)を行わないと、不動産を第三者へ売却することはできません。

- Q:相続人の一部と連絡が取れません。売却は可能?

- A:原則として全員の同意が必要ですが、法的手続き(調停や不在者財産管理人の選任)により進める方法もあります。

- Q:空き家をそのまま放置するとどうなりますか?

- A:行政の指導や税負担増加、事故・災害の責任など、重大なリスクが発生する可能性があります。

ご相談は無料|まずはお気軽にお問い合わせください

当事務所では、空き家問題に関する初回相談を無料で承っております。

相続の手続きから売却の準備まで、柏市の地域事情に詳しい司法書士が親身に対応いたします。

関連リンク

司法書士 小川直孝事務所(柏市)

千葉県柏市を拠点に、相続・不動産登記・遺産整理を専門に対応しています。

オンライン相談・郵送手続きも可能です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続人が6人いたAさんのケース。手続きはどう進めた?

相続人が6人いたAさんのケース。手続きはどう進めた?

「相続人が多くて、話がまとまるか心配……」というご相談は少なくありません。今回は、実際に当事務所でご相談いただいたAさんのケースをご紹介します(※内容は個人情報に配慮し一部編集しています)。

ご相談者Aさんの状況

- 被相続人:Aさんの父(柏市在住)

- 相続人:Aさんを含む6人兄弟姉妹

- 主な遺産:実家不動産、預貯金2口座

- 遺言書:なし

課題となったポイント

相続人が6人おり、それぞれ居住地が異なっていたため、全員が集まって話し合うのが難しい状況でした。また、長年疎遠になっていた兄妹もおり、連絡のとり方や書類のやり取りに不安がありました。

当事務所で行ったサポート内容

- 相続人調査と戸籍収集(全国の戸籍を取得)

- 相続関係説明図の作成

- 財産調査と財産目録の作成

- 遺産分割協議書の作成

- Aさんから他の相続人あてに署名・実印押印書類を送付し回収

- 不動産の相続登記申請と預貯金の解約手続き代行

結果とご相談者様の声

約1か月半で全ての手続きが完了。相続人全員が顔を合わせなくても郵送と電話でスムーズにやりとりができたそうです。Aさんからは「最初は不安だったがきちんと手続きの流れや司法書士のかたに依頼する内容が説明ができたので兄弟姉妹も安心してくれた。」とのお声をいただきました。

相続人が多いケースでもご安心ください

相続人の人数が多いほど、戸籍調査や意思確認、書類回収が煩雑になります。当事務所では、それぞれのご家族状況に応じて、調整・代行・サポートを丁寧に行います。

よくある質問(FAQ)

- ♠相続人全員の署名や実印が必要ですか?

- 遺産分割協議を行う場合は、全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要です。

- ♠連絡が取れない相続人がいる場合はどうなりますか?

- 調停や不在者財産管理人などの法的手段が必要になる場合があります。まずはご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

当事務所では、相続人の人数や関係性にかかわらず、丁寧に対応いたします。

柏市を中心に、遠方からのご依頼にも対応可能です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

【柏市】で相続の手続きにお困りの方へ|司法書士が丁寧にサポートします

【柏市】で相続の手続きにお困りの方へ|司法書士が丁寧にサポートします

「相続が発生したが、何から手をつければよいかわからない」「不動産の名義変更や預金の解約が複雑で困っている」

そんなお悩みをお持ちの方へ。柏市の司法書士小川直孝事務所が、相続に関する手続きをトータルで丁寧にサポートいたします。

柏市で相続手続きが必要になる主なケース

- 柏市に実家があり、不動産の名義変更(相続登記)が必要

- 柏市の金融機関で預貯金があるが、手続き方法がわからない

- 相続人の中に柏市在住の方がいて、協議書の取りまとめが必要

当事務所ができる主な相続サポート

- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成

- 不動産の相続登記・名義変更

- 預貯金・証券口座の相続手続き

- 相続放棄の申述サポート

- 相続人の調査・戸籍の収集

柏市の相続に強い司法書士としての当事務所の強み

- 柏駅から徒歩圏、地域密着の安心対応

- 平日夜間・土日も相談予約可能(20時まで)

- 明瞭な費用と報酬体系(初回相談無料)

- オンライン・郵送対応で全国からの依頼も可能

初めての相続手続きでも安心

相続は人生で何度も経験することではなく、突然のことで戸惑う方がほとんどです。

当事務所では、専門用語を使わず、わかりやすくご説明しながら、一つひとつの手続きを丁寧に進めてまいります。

よくある質問(FAQ)

- ♣柏市以外に住んでいますが、相談は可能ですか?

- はい。ZoomやGoogleMeetを使ったオンライン相談で、遠方の相続人様にも対応しています。

- ♣相続登記だけの依頼もできますか?

- もちろん可能です。不動産だけの名義変更や、一部の財産のみの対応も承っております。

ご相談・お問い合わせはこちら

柏市周辺で相続手続きにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート

相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート

「相続人の1人が他県に住んでいて話が進まない」「実家は千葉だが、自分は東京・大阪に住んでいる」など、相続において相続人の居住地がバラバラという状況は珍しくありません。この記事では、相続人が遠方にいる場合のスムーズな進め方と、司法書士によるサポートについてご案内します。

相続人が遠方でも問題なく手続き可能

相続手続きの大半は、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・書類の押印・登記申請など、書面中心で進めることができます。そのため、物理的に会えない相続人がいても、以下のような方法で対応可能です。

遠方の相続人対応の具体的な方法

- 郵送による書類のやり取り: 各相続人へ必要書類を送付・回収

- 委任状の利用: 司法書士に手続きを一任することで全員の来所不要

- オンライン面談: Zoomや電話による内容確認や相談対応(EKYC)

- 印鑑証明書の郵送提出: 公的書類も郵送でやり取り可能

遺産分割協議書への押印について

全相続人の署名・実印による押印が必要です。事務所で用意した協議書を郵送し、それぞれが署名押印後に返送いただく形で進めます。

遠方対応の流れ(例)

- 初回相談(オンライン・電話・メール)

- 必要な戸籍や資料の取り寄せ

- 相続関係説明図・協議書等の作成

- 書類の郵送・署名押印・返送

- 登記や預貯金の解約など各種手続きの完了

当事務所の遠方対応の強み

- 全国の相続人に対応可能な郵送体制

- Zoomなど(EKYC)を活用した説明・相談体制

- 土日祝・夜間対応の柔軟なスケジュール

- 司法書士によるワンストップ手続き代行

よくある質問(FAQ)

- ♦相続人全員が集まらなくても手続きできますか?

- はい。郵送や委任状を活用することで、対面の必要はありません。

- ♦相続人が海外在住の場合も対応できますか?

- 可能です。海外在住者向けの手続きや在外公館での書類認証等の手続きもご案内可能です。

ご相談は全国対応可能です

当事務所では、千葉県外・首都圏外・海外にお住まいの相続人様からのご相談にも対応しております。

まずはお気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

預貯金解約の手続き方法|相続発生後に必要な流れと書類

預貯金解約の手続き方法|相続発生後に必要な流れと書類

相続が発生すると、故人名義の預貯金は凍結され、解約・払戻しには一定の手続きが必要です。この記事では、相続手続きとしての預貯金解約の流れと、司法書士がサポートできる内容について解説します。

相続発生後の預貯金はどうなる?

金融機関は、死亡届の提出や新聞の訃報などで口座名義人の死亡を把握すると、預貯金口座を凍結します。以後の引き出しには相続手続きが必要です。

預貯金解約の手続きの流れ

- 被相続人の死亡確認(戸籍や除籍謄本の取得)

- 相続人の確定(戸籍一式の収集)

- 相続関係説明図の作成

- 遺産分割協議書の作成(または遺言書の有無確認)

- 金融機関の所定書類を入手

- 相続人全員の署名・押印(印鑑証明書添付)

- 書類一式を提出 → 解約・払戻し処理

主な必要書類

- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍

- 相続関係説明図

- 遺産分割協議書(または遺言書)

- 各相続人の印鑑証明書

- 金融機関所定の相続手続依頼書など

よくあるお悩み

預貯金のある金融機関が複数にわたる場合、同様の書類を何度も用意しなければならず、手間や時間がかかることがあります。特に戸籍謄本の収集や書類作成は一般の方には複雑です。

司法書士に依頼するメリット

当事務所では、戸籍収集・関係図の作成・遺産分割協議書の作成・金融機関への提出まで、すべてワンストップでサポート可能です。

FAQ(よくある質問)

- ♠預貯金の手続きにはどれくらい時間がかかりますか?

- 1つの金融機関につき2週間~1ヶ月程度かかることが多いです。複数ある場合は並行して進めることで短縮可能です。

- ♠委任すれば自分が金融機関に行かなくても済みますか?

- はい。司法書士に委任すれば、ご本人が金融機関に足を運ぶ必要はありません。

ご相談はこちら

柏市を中心に、県外の方のご依頼にも柔軟に対応しております。預貯金の相続手続きに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続の手続き、何から始める?初心者のためのチェックリスト

相続の手続き、何から始める?初心者のためのチェックリスト

「相続が発生したけれど、何をすればいいのかわからない…」という方へ。相続手続きの基本的な流れと、優先的に行うべき手順をチェックリスト形式でご紹介します。

相続手続きの全体像

相続には戸籍の収集や財産の調査、相続人間での協議、不動産の名義変更など、多くの手続きが必要です。期限が定められているものもあるため、早めの対応が重要です。

【相続手続きチェックリスト】

- 死亡届を提出する(7日以内)

- 被相続人の戸籍・住民票の除票を取得する

- 相続人の戸籍を取得して相続関係を確定

- 遺言書の有無を確認(公正証書・自筆等)

- 財産(預貯金・不動産・株など)を調査

- 相続放棄・限定承認が必要か検討(3か月以内)

- 遺産分割協議を行い、協議書を作成

- 不動産がある場合は相続登記を申請

- 預貯金の名義変更・解約手続き

- 相続税の申告(必要な場合は10か月以内)

期限に注意が必要な手続き

- 相続放棄・限定承認: 被相続人の死亡を知ってから3か月以内

- 相続税の申告: 死亡から10か月以内

司法書士に相談するメリット

戸籍の収集や不動産登記、遺産分割協議書の作成など、相続に関する法律的な手続きは煩雑です。当事務所では、相続手続き全般を安心・丁寧にサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

- ♦相続の手続きは何から始めればよいですか?

- まずは相続人の確定と財産の調査を行うことが重要です。

- ♦自分で手続きするのは難しいですか?

- 法的な知識や戸籍の読み取りが必要になるため、専門家に相談する方がスムーズです。

ご相談はお気軽に

柏市を中心に、千葉県内外からのご相談にも対応しております。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

未登記建物を相続するには?

相続のご相談を受けていると、「親の家が未登記だったのですが、どうすればいいですか?」というご質問をよくいただきます。未登記建物に関する手続きは、通常の登記済み不動産と比べて少し複雑で、不安を感じられる方も多いのが現状です。

今回は、未登記建物の相続について、専門用語をなるべく使わずに、順を追って丁寧に解説していきます。相続の第一歩として、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

【未登記建物とは?】

まず、「未登記建物」とはどういう状態かご存知でしょうか?

建物や土地などの不動産は、本来、法務局に所有者情報を記載(登記)しておくことで、その不動産が誰のものかを第三者に対して主張できるようになります。ところが、何らかの事情で建物の登記がされていない状態、つまり法務局に所有者の情報が登録されていない建物を「未登記建物」といいます。

【未登記建物の例】

- 昭和の時代に建てられた古い家屋で、建築当初から登記されていなかったケース

- 自己資金で建物を建てたため登記の必要性を知らずにそのまま放置していたケース

- 増改築を行った後に登記を怠ってしまったケース

【なぜ登記されていないと困るのか?】

未登記建物のままでは、次のような問題が発生します:

- 相続登記ができない:登記されていない建物は、法務局の登記情報では検索できず「所有者」が誰か分からない状態です。その建物の名義を相続人に変更するためには、まず「登記する」必要があります。

- 売却・担保提供が不可能:登記されていない建物は、第三者に対してその所有を証明できないため、売却や住宅ローンの担保として利用できません。

- 相続人間のトラブルの原因に:登記されていないことで「誰のものか」が不明確なため、相続人同士で揉める原因にもなり得ます。

- 相続人が複数いる場合などは、特に登記をしないことで大きなトラブルにつながる可能性があります。

【未登記建物の相続手続きの流れ】

未登記建物を相続する場合、次のような手順で手続きを行います:

- 固定資産税の通知書を確認

まず、その建物に対して誰の名義で固定資産税が課税されていたのかを確認します。

これは市区町村から送られてくる納税通知書に記載されています。

多くの場合、被相続人(亡くなった方)の名前になっていますが「納税管理人」や「相続人代表者」が記載されている場合もあります。

- 表題登記を行う(必要に応じて)

建物が一度も登記されていない場合、最初に「表題登記」という手続きが必要です。

これは建物の所在地・構造・床面積などの物理的な情報を法務局に登録するもので、土地家屋調査士が行う専門的な手続きです。

この登記は相続人から相続人の名義で申請することができます。

- 所有権保存登記

表題登記が完了したら、次に「所有権保存登記」を行います。

これは、建物の所有者を登記記録の権利部という欄に登記する作業です。この段階で、登記識別情報(権利証にあたるもの)が発行されます。

【未登記建物の相続に必要な書類】

未登記建物の相続登記には、以下の書類が必要になります

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

- 相続人全員の戸籍謄本・住民票

- 固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)

- 相続関係説明図(司法書士が作成)

- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)

- 建物の写真、建物図面等(表題登記時に必要)

【未登記建物の相続費用の目安と期間】

建物の状態や所在地域によっても異なりますが、一般的な費用の目安は、

土地家屋調査士(表題登記):10万円〜20万円前後

司法書士(保存登記・相続登記):3万円〜5万円程度

登録免許税(固定資産評価額×0.4%)

期間としては、必要書類が揃ってから1ヶ月〜2ヶ月程度が一般的です。

【まとめ】

未登記建物の相続は、通常の相続よりも手続きが増えるため、放置してしまうと相続人全員が高齢化したり、戸籍の取得が困難になるなどの問題が発生します。

そのため、できるだけ早く司法書士や土地家屋調査士といった専門家に相談し、必要な登記を済ませておくことがスムーズな相続の第一歩となります。

不動産の相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

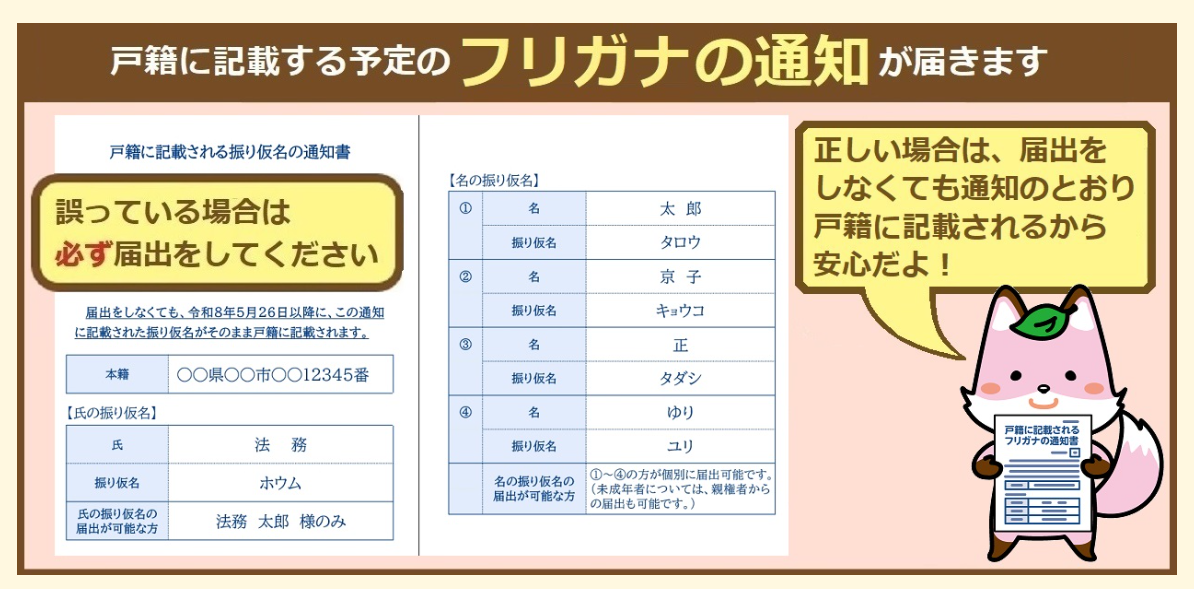

戸籍にフリガナが記載される

令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。

そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。

「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

被相続人の債務

相続手続きを進めるにあたり、プラスの財産をどう分配するかという点に興味が集中しがちですが、マイナスの財産(消極財産)についてもきちんと把握しておく必要があります。

相続税の申告が必要な場合には、被相続人の債務が一定の条件でプラスの財産から控除されることになっていますから、何が被相続人の債務になるのか把握しておくことは重要です。

被相続人の債務控除については相続税法に以下のような規定があります。

相続税法

第13条(債務控除)

相続又は遺贈(略)により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

① 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

② 被相続人に係る葬式費用

相続税法

第14条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

これらの規定からいえることは、相続税の計算において控除される債務は

「相続開始の際に現存するもの」で、「確実と認められるもの」に限られるということです。

この文言を見ると当たり前のことしか規定していないようにも思われますがこれらの規定が裁判で争いになったものとしては被相続人が負っていた連帯保証債務があります。

連帯保証債務は、相続税法第14条1項にいう「確実と認められるもの」にあたらないという判例(東京高裁判決平成12年1月26日)があります。

その理由としては、連帯保証人は主たる債務者が債務を履行すればその責任を免れるし、仮に連帯保証人が債務を履行することになっても、主たる債務者への求償が予定されているのだから債務を履行することが「確実と認められない」というものです。

もっとも連帯保証人が保証債務を履行するということは、保証人から主たる債務者への求償などできない状況のことが多いでしょうからこのような場合には、「確実と認められるもの」とされるようです。

実際には個別事案での事実認定によるとしかいえませんが、相続開始時点において相続人は被相続人に連帯保証債務があるかどうかまで把握できる状況にないこともあります。

当事務所ではこのようなケースに限らず、相続税の申告が必要なケースではそのプロである税理士の先生にお願いして一緒に相続手続きを進めるようにしています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

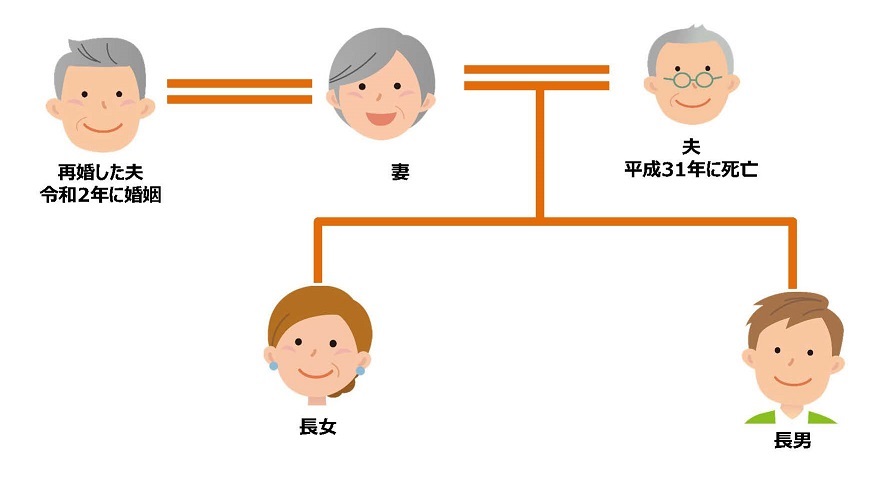

妻の相続権

夫と死別した妻が、数年後に別の男性と再婚した場合、その妻は死別した前夫の遺産を相続できるでしょうか。という質問をいただくことがあります。

結論から言うと、相続することができます。

妻は、婚姻中に夫が死亡したのですから、その時点で夫の法定相続人になります。

その法定相続人としての地位は、たとえ別の男性と再婚したとしても消えてなくなるわけではありません。

相談者の方には感覚的なものとして「死別して再婚してしまったのだから相続なんてできない」というお話をされる方もいらっしゃいますが、たとえ相続しないということであっても、前夫の遺産分割協議で「相続しない」旨の遺産分割協議書にサインをする等の意思表示をしないと前夫の遺産承継は進まないことになりますので注意が必要です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。