Author Archive

配偶者居住権とは

配偶者居住権についての登記手続きのご相談を受ける機会が多くなりました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

離婚によって新しい戸籍ができた場合、子どもの戸籍はどうなるのか?

離婚によって新しい戸籍ができた場合、子供の戸籍はどうなるのか?

「父(または母)の氏を称する入籍」というテーマです。

「父(または母)の氏を称する入籍」とは、父母が離婚することより父または母と氏を異にした子どもが、父または母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることをいいます。

父母が離婚をしても離婚届は夫婦間の届出のため、子どもの戸籍に変動はありません。

例えば結婚で姓が変わった母親が、離婚して新しい戸籍に移ったとしても、子供の戸籍は父親の戸籍のままということになります。この場合、子どもの戸籍を現在の戸籍から母の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所の許可を得るためには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏変更許可審判の申立てをします。

申立人は、15歳以上の子どもの場合はその本人です。15歳未満の子どもの場合は親権者となります。

申立時の提出書類は、

(1)子の戸籍籍本(離婚の届出をした記載があるもの)

(2)母の戸籍謄本

となります。

申立人が家庭裁判所から審判書を受領したら、本籍地または住所地の市区町村役場で入籍届を提出します。

届出時の提出書類は、

(1)家庭裁判所から交付された審判書謄本

(2)届出地が本籍と異なる場合は、子どもの戸籍謄本・母の戸籍謄本

となります。

♦父母の離婚の際に、すでに子どもが結婚している場合は、子どもは婚姻により新戸籍が編製されているわけですが、その子どもがこの父または母の氏を称する入籍をすると、新たに入籍した氏で戸籍が編製されることになります。

♦親権者が「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」によって子どもと同じ氏を称している場合でも、同じ戸籍の中にいないときは、家庭裁判所で子の氏の変更の手続きが必要です。

♦財産分与による登記についてはこちらのページ

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

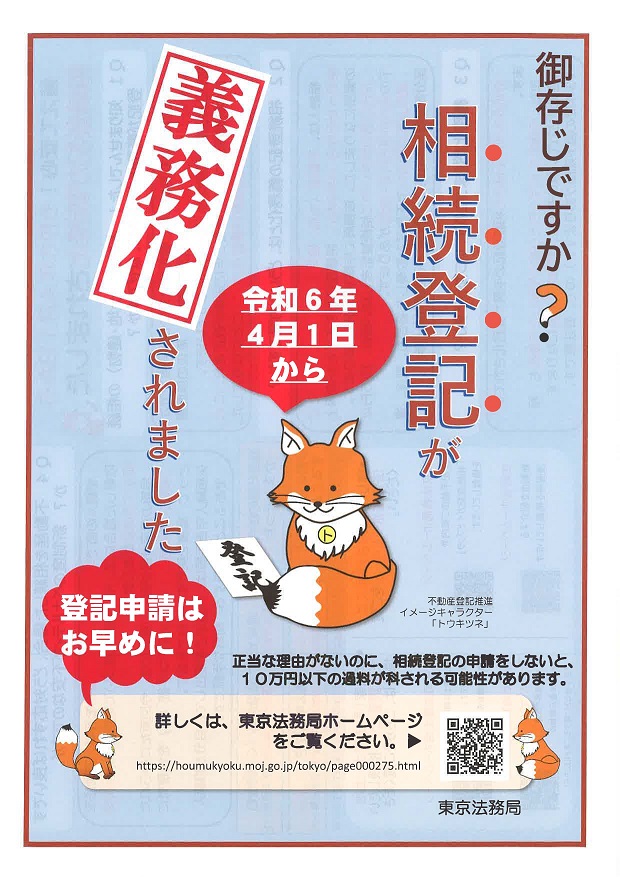

相続登記が法律で義務化(詳細)

令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し4月28日に公布されました。

これらの法律は令和3年4月28日から「2年以内」に政令で定める日に改正法が施行されることになっています。

相続登記申請の義務化については令和3年4月28日から「3年以内」に政令で定める日に不動産登記法の改正法が施行されることでスタートします。

⇒相続登記の義務化に関する改正法(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24 号)による不動産登記法改正)の施行日が令和6年4月1日とされました。(令和3年12月17日政令による決定)。

【相続登記申請義務化の内容は?】

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられます(新不動産登記法第76条の2第1項)。

正当な理由がないのに相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の罰則の対象になります(新不動産登記法第164条第1項)。

遺産分割が成立した場合にはその内容を踏まえた登記申請をすることが義務づけられています(新不動産登記法第76条の2第2項、同第76条の3第4項等)

▼法務局のチラシ

【相続登記申請義務化の背景は?】

このような制度が生まれたのは、相続が発生しているのに相続登記がされないまま放置された土地、いわゆる「所有者不明土地」が社会問題となっていることが背景にあります。

これまでは

・資産価値のない土地の相続登記をしても手間と費用がかかるだけ

・相続登記をしなくても罰則もない

ということで相続登記が一向に進まない不動産が多数存在する状態でしたが

政府の骨太の方針2020で示された「所有者不明土地等について、基本方針等に基づき対策を推進する。」にもとづいて法改正にいたりました。

【相続登記を申請しない正当な理由とは?】

正当な理由がないのに相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の罰則の対象になるという法改正ですが、具体的に「正当な理由」とはどのようなものをいうのでしょうか。

法務省のホームページでは具体例として

①何代にもわたって相続が発生していて法定相続人が極めて多数となり、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

が挙げられています。

【相続登記申請義務違反から過料まで】

正当な理由がないのに相続登記を申請せず10万円以下の過料が科せられるまでの流れはどのようなものになるのでしょうか。

| 法務局が相続登記申請義務違反を把握(どのようにして法務局が相続登記申請義務違反を把握するのかは今後の課題とされています) |

![]()

| 法務局から相続人に相続登記申請義務を果たすように催告 |

![]()

| 相続人が正当が理由がないのに相続登記を申請しないと法務局から裁判所に過料事件の通知がされます。 |

![]()

|

裁判所が要件を判断し過料の裁判をすることになります。 相続人が相続登記を申請すれば法務局から裁判所に過料事件の通知はされません。 |

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

終活で必要な死後事務委任契約

終活の最終段階で切実な問題は、「自分が死んだ後の身の回りの事務処理」ではないでしょうか。これをカバーするのが死後事務委任契約です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

住所変更登記の義務化(過料あり)

2021年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24 号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25 号)が成立し4月28日に公布されました。

この法律の中に住所変更登記を義務化する内容が含まれています。

実際に法律で住所変更登記の義務化の部分が施行されるのは5年以内に政令で定める日となっています。

正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の罰則の対象とされています。

具体的な内容としては

■所有権の登記名義人は、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をする義務がある(新不動産登記法第76条の5)。

■「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処する(新不動産登記法第164条第2項)。

この「正当な理由」については通達で具体的に示される予定とのことです。

■これと同時に「検索用情報」を事前提供することで法務局が職権で住所変更登記をしてくれるという制度もスタートすることになっていますので「住所変更登記をしないと5万円」といっても実際は大きな混乱は起きないのではないかと個人的に思ってます。

「住所変更登記なんて何回引っ越しても家を売る前にまとめてやっておけば良い」と考えていた人も多かったと思いますし、司法書士としても相談者の方から何かの登記手続きの依頼を受けた際に初めて「住所変更登記が必要ですね」というお話をしていました。

しかし、今回の法改正で住所変更登記が義務化されることになりましたから、「住所変更登記はいつでも良いですよ」などという回答はできなくなりますし、少なくとも法改正が住所変更登記が義務化されていることはお伝えしておく必要があるということのようです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与の登記について紹介したページです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

登記識別情報通知書のシールの不具合

売買や相続、抵当権設定等により不動産の登記名義人になった人は、権利者であることを証明する登記識別情報(パスワード)を記載した書面=登記識別情報通知書を入手することができます。

しかし、登記識別情報を記載した部分を見えないようにするためのシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより、登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になる場合があります。

具体的には、目隠しシールの一部が証明書本体の紙にこびりついていてシールを無理矢理はがそうとすると登記識別情報(パスワード)が記載された部分ごとシールがはがれてしまい、登記識別情報(パスワード)を確認することができなくなってしまいます。

この不具合は登記識別情報通知書に使用していた用紙と目隠しシールに原因があるようです。

私がこのような目隠しシールのはがれ方が不完全な登記識別情報通知書に出くわした経験は今まで2回あります。

法務省のホームページにも案内がありますが、私の経験した登記識別情報通知書はいずれも平成21年当時に発行されたものでした。

現在は様式が変わっていて、平成21年10月以降に発行された登記識別情報通知書については、いわゆるシール式ではないものになっています。

このように目隠しシールのはがれ方が不完全な登記識別情報通知書だと、その登記識別情報を提供して行う登記手続申請に支障がありますから、その対応策として法務局に対し、当該登記識別情報通知書を添付して申出をして登記識別情報を再作成してもらう手続があります。この登記識別情報の再作成にも申出からそれなりに時間がかかりますから、注意が必要です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

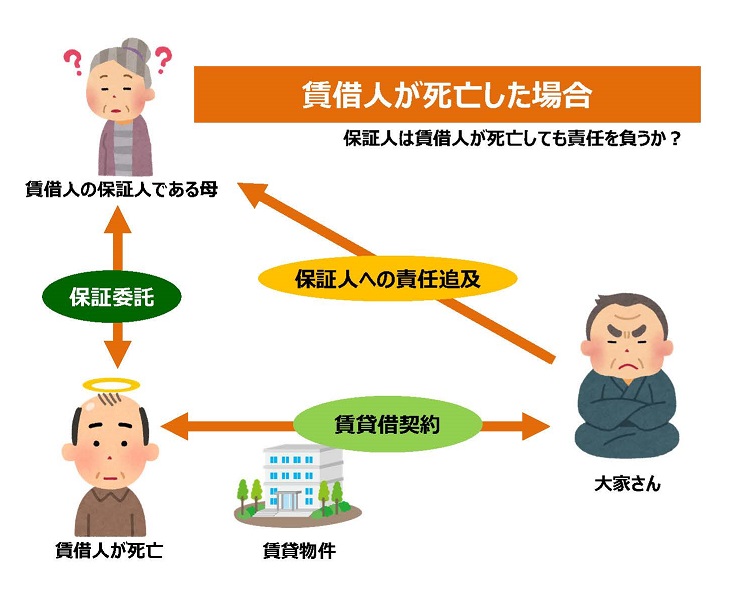

賃借人の死亡と保証人の責任

アパートの1室を借りていた人(賃借人)が契約途中で死亡してしまった場合、大家さんと賃借人との間の賃貸借契約の事後処理について相談を受けることがあります。

大家さんから相談を受ける場合は、保証人への請求方法についてや原状回復の負担についての相談があります。

死亡した賃借人の相続人(親御さんの場合もありますし、お子さんの場合もあります)から相談を受ける場合は、相続人としてどこまで対応しなければならないのか?や相続放棄についての相談もあります。

もちろん1つの賃貸借契約について大家さん、賃借人の相続人の双方から相談を受けることはできません(司法書士倫理第61条の業務を行い得ない事件)。

今回は賃借人が死亡した場合の保証人の責任の範囲について見てみます。

2020年4月1日に施行された改正民法第465条の4の規定です。

| 第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由) 第1項 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。 1 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 3 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。 第2項 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。 1 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 |

民法第465条の4第1項第3号によれば、賃借人が死亡すると保証人の債務の元本が確定するとなっています。

つまり、賃借人死亡以後に賃貸借契約において何らかの債務が発生したとしても保証人はその債務について責任を負わないということになっています。なお改正民法によるこの取り扱いは、賃貸借契約が2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約について適用されることになっています。

このような改正がさなされたのは、保証人が個人である場合、どこまで保証人としての責任を負うことになるかがあいまいで不測の損害を被ることのないようにするためだとされています。ちなみに保証人が保証会社のような法人の場合は、この規定は適用されません。

この点、賃借人の死亡が室内での自殺によるものだった場合は事情が異なります。

以後賃貸ができなくなった等による損害についてどう考えるかが問題となります。この損害自体、賃借人の死亡以後に発生するものであり保証人は改正民法の規定により債務の元本確定後の債務として責任を負わないようにも思えます。

しかしこのような場合、以後大家さんが賃貸できなくなった等による損害は、賃借人の自殺という生前の行為によって発生したものなので死亡時点ではもう発生していた債務であると考えることになります。

つまり、賃借人の死亡が室内での自殺によるものだった場合は、以後賃貸ができなくなった等による損害について極度額の範囲内で責任を負うということになっています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

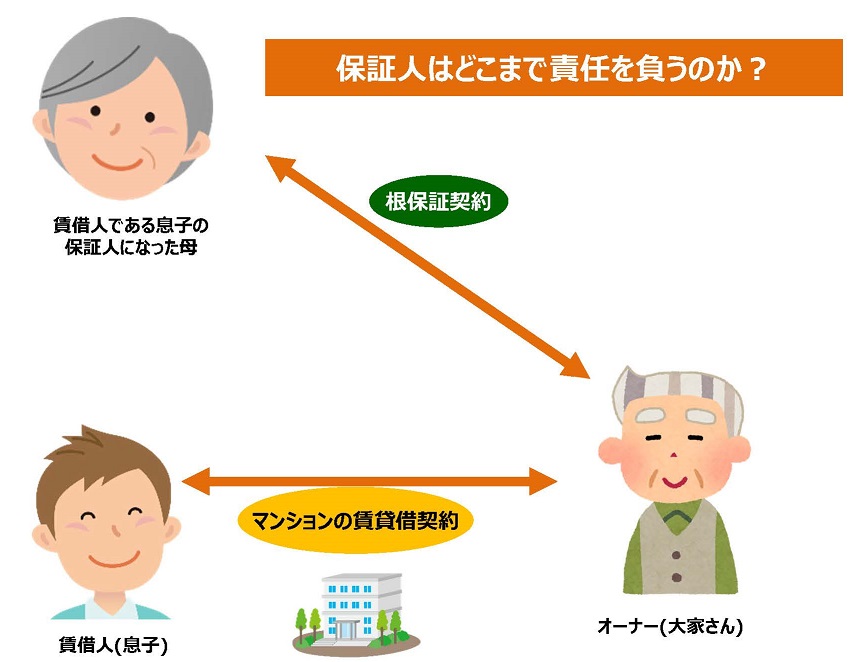

保証人の責任

個人が保証人になる場合の保証の範囲について2020年4月1日に施行された改正民法によって変更が加えられました。

- 自分の父親が有料老人ホームに入所する際に子供が保証人になる場合

- 自分の子供が賃貸アパートに入居する際に実家の母親が保証人になる場合(イラスト参照)

などが関係してくる話です。

重要な変更点としては、

- 個人が保証人になる場合、「極度額の設定」が必要

- この「極度額」を定めない保証契約は無効

- この「極度額」を定める契約は書面か電磁的記録でしなければ無効 といったものになります。

これまでは、個人が誰かの保証人(一定の範囲に属する不特定の債務を保証する形式の保証人)になる場合、

保証契約の中で「金●●円までに限り保証する」などという保証限度額のようなものはありませんでした。

このため保証人に対して請求される金額にも際限が無いことになってしまい保証人が予期しなかったような責任追及をされる可能性がありました。このように保証人を一定の範囲で保護するためにその責任をあらかじめ限定するものとして「極度額」が設定されることになりました。

| 民法第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等) 第1項 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの (以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、 その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 第2項 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 第3項 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。 |

たとえばAがBから100万円を借りる契約の保証人にCがなったというのであればCはその100万円を借りたことについてAに対し保証人としての責任を負うことになります。

しかしAがBから借りたお金を返さないまま行方不明になったような場合、保証人であるCは、Aに対して100万円とそれにともなう遅延損害金等を支払義務があります。

これに対し民法第465条の2でいう個人根保証契約は

たとえばAがBとの間で「金銭消費貸借取引(お金の貸し借り)を継続的にする」という契約をした場合、この契約についてAの保証をしたCは、

AがBとの間で継続的に取り交わされる金銭消費貸借取引について保証するのですから、その取引額がいくらになっていようとAの保証人としての責任を負ってしまうことになるのを「極度額」を設定することで

その「極度額」の範囲までの保証人の責任しか負わないということになります。

身近な場面では冒頭にあげたような事例

・自分の父親が有料老人ホームに入所する際に子供が保証人になるという、有料老人ホームとの間で取り交わすホーム内での事故等に起因する賠償責任についての保証契約

・自分の子供が賃貸アパートに入居する際の保証人に自分がなる場合の賃借人の不法行為等による賠償責任についての保証契約

などがありますが個人根保証契約について「極度額」の設定が書面等でされていないものは契約自体が無効になります。

よく言われることですが、保証人になる場合は慎重に判断することが必要です。自分が予期していない範囲まで責任を負うような内容になっていないか、契約書をよく確認する必要があります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続放棄と税金

相続放棄をすると被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しないことになります。

マイナスの財産というと、被相続人が負っていた借金はもちろん、税金(公租公課)も含まれます。具体的には固定資産税、住民税、国民健康保険料、介護保険料、所得税などです。

たまに「税金はいつまでも免除されない」と勘違いされる方もいますが「税金はいつまでも免除されない」という話は、破産後に免責をうけた場合のことです。相続放棄をすれば亡くなった方の税金の支払義務は相続放棄をした人に引き継がれることはありません。

注意しなければならないのは、被相続人のもとに送付されてきた税金(公租公課)の督促状や支払納付書を見て相続人が死後事務のつもりで支払ってしまうことがあることです。

被相続人の債務を相続人が弁済することは、相続人が相続を承認したと評価されてしまいます。

相続放棄をするのであれば、相続の承認と評価されるような行為はするべきではありません。

税金や保険料の納付はコンビニで本人以外の人でも納付書さえあればできてしまいますから、安易に自分以外の人(被相続人)の分を納付してしまった、ということのないように相続放棄を検討している場合は注意が必要です。

小川司法書士事務所の相続放棄のページはこちら

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。