Archive for the ‘不動産登記’ Category

未登記建物を相続するには?

相続のご相談を受けていると、「親の家が未登記だったのですが、どうすればいいですか?」というご質問をよくいただきます。未登記建物に関する手続きは、通常の登記済み不動産と比べて少し複雑で、不安を感じられる方も多いのが現状です。

今回は、未登記建物の相続について、専門用語をなるべく使わずに、順を追って丁寧に解説していきます。相続の第一歩として、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

【未登記建物とは?】

まず、「未登記建物」とはどういう状態かご存知でしょうか?

建物や土地などの不動産は、本来、法務局に所有者情報を記載(登記)しておくことで、その不動産が誰のものかを第三者に対して主張できるようになります。ところが、何らかの事情で建物の登記がされていない状態、つまり法務局に所有者の情報が登録されていない建物を「未登記建物」といいます。

【未登記建物の例】

- 昭和の時代に建てられた古い家屋で、建築当初から登記されていなかったケース

- 自己資金で建物を建てたため登記の必要性を知らずにそのまま放置していたケース

- 増改築を行った後に登記を怠ってしまったケース

【なぜ登記されていないと困るのか?】

未登記建物のままでは、次のような問題が発生します:

- 相続登記ができない:登記されていない建物は、法務局の登記情報では検索できず「所有者」が誰か分からない状態です。その建物の名義を相続人に変更するためには、まず「登記する」必要があります。

- 売却・担保提供が不可能:登記されていない建物は、第三者に対してその所有を証明できないため、売却や住宅ローンの担保として利用できません。

- 相続人間のトラブルの原因に:登記されていないことで「誰のものか」が不明確なため、相続人同士で揉める原因にもなり得ます。

- 相続人が複数いる場合などは、特に登記をしないことで大きなトラブルにつながる可能性があります。

【未登記建物の相続手続きの流れ】

未登記建物を相続する場合、次のような手順で手続きを行います:

- 固定資産税の通知書を確認

まず、その建物に対して誰の名義で固定資産税が課税されていたのかを確認します。

これは市区町村から送られてくる納税通知書に記載されています。

多くの場合、被相続人(亡くなった方)の名前になっていますが「納税管理人」や「相続人代表者」が記載されている場合もあります。

- 表題登記を行う(必要に応じて)

建物が一度も登記されていない場合、最初に「表題登記」という手続きが必要です。

これは建物の所在地・構造・床面積などの物理的な情報を法務局に登録するもので、土地家屋調査士が行う専門的な手続きです。

この登記は相続人から相続人の名義で申請することができます。

- 所有権保存登記

表題登記が完了したら、次に「所有権保存登記」を行います。

これは、建物の所有者を登記記録の権利部という欄に登記する作業です。この段階で、登記識別情報(権利証にあたるもの)が発行されます。

【未登記建物の相続に必要な書類】

未登記建物の相続登記には、以下の書類が必要になります

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

- 相続人全員の戸籍謄本・住民票

- 固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)

- 相続関係説明図(司法書士が作成)

- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)

- 建物の写真、建物図面等(表題登記時に必要)

【未登記建物の相続費用の目安と期間】

建物の状態や所在地域によっても異なりますが、一般的な費用の目安は、

土地家屋調査士(表題登記):10万円〜20万円前後

司法書士(保存登記・相続登記):3万円〜5万円程度

登録免許税(固定資産評価額×0.4%)

期間としては、必要書類が揃ってから1ヶ月〜2ヶ月程度が一般的です。

【まとめ】

未登記建物の相続は、通常の相続よりも手続きが増えるため、放置してしまうと相続人全員が高齢化したり、戸籍の取得が困難になるなどの問題が発生します。

そのため、できるだけ早く司法書士や土地家屋調査士といった専門家に相談し、必要な登記を済ませておくことがスムーズな相続の第一歩となります。

不動産の相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

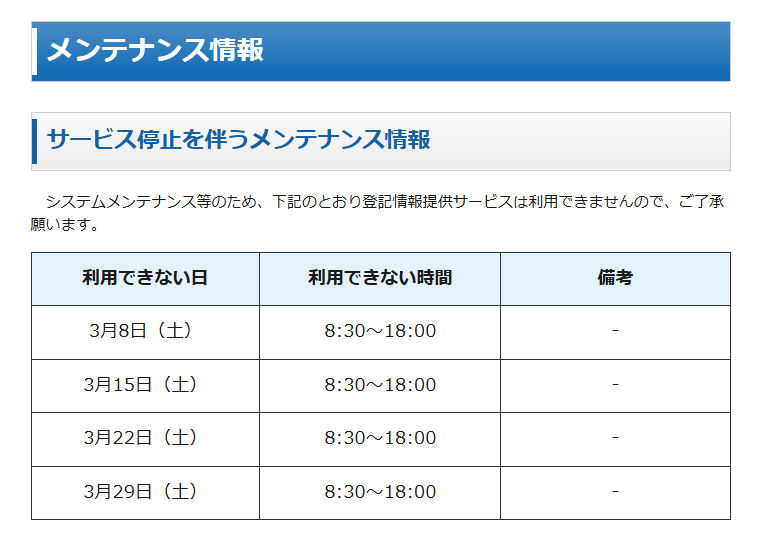

登記情報提供サービスのシステムメンテナンス

「システムメンテナンス等のため、下記のとおり登記情報提供サービスは利用できません」と告知がありました。

年度末の土曜日なので利用される方は注意が必要です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

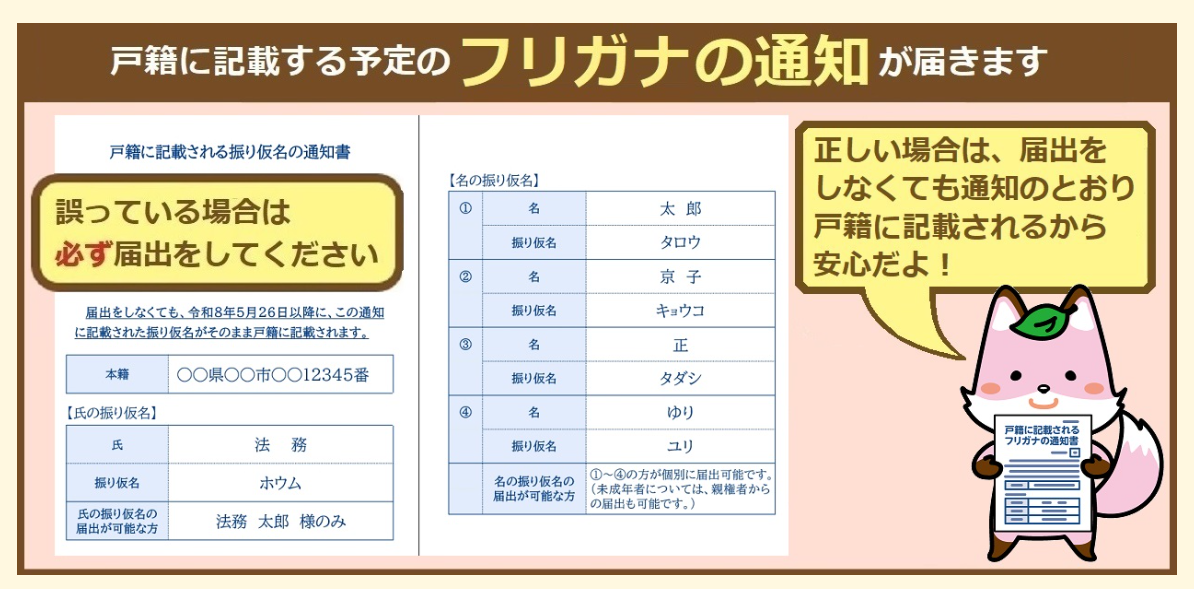

戸籍にフリガナが記載される

令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。

そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。

「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

登記事項証明書や印鑑証明書の交付手数料が変わります

令和7年4月1日から登記事項証明書や印鑑証明書の交付手数料が改定されるようです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

法務省のサイトに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」というものがあります。

離婚をするときに決めておくべき事項や相談先が記載されています。

すべてを自分だけで考えたり決めることが難しいケースもあると思いますので専門家に相談することをお勧めします。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

法務局の「相続登記等関係リンク集」というページ

千葉地方法務局のホームページ内に「相続登記等関係リンク集」というページがありました。

ご自身で相続登記手続き等を希望する方のためにいろいろなページが用意されています。

直接窓口相談(要予約)に行く前にこちらのページを確認した方が時間短縮になるようです

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

マイナンバーカード対面確認アプリ

日本司法書士会連合会 から「取引時確認におけるマイナンバーカード対面確認アプリの活用について」という案内がきました。

デジタル庁・警察庁刑事局組織犯罪対策部を通じて周知案内があったようで司法書士においてもこのアプリの活用をして取引時の本人確認を正しく行ってくださいということのようです。

さっそくアプリをダウンロードして自分のマイナンバーカードで試してみました。

作業自体は数分で完了しますが取引相手のマイナンバーカードに記載された情報を自分のスマホに入力すること自体に慣れるまで抵抗感があるのではないかと感じました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

オンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)

司法書士が売買や会社設立登記の依頼を受ける際には犯罪収益移転防止法の規定にもとづく本人確認手続きが必要となりますが遠隔地にいるお客様の場合、司法書士と直接面談をすることが難しい場合が多くあります。

このような場合、これまでは司法書士が遠方の出張をしてお客様と面談するか、

①お客様から本人確認書類の提示

②司法書士から①に記載されている住所宛に転送不要書留郵便を送付

③お客様が②を受領

という方法で本人確認をしていました。

(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ロ)

しかし2018年に上記規則が改正され

オンラインで完結可能な本人確認方法が定められました。

(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ヘ・ホ)

この方法を利用する場合、お客様側ではスマートフォンと運転免許証またはマイナンバーカードが必要になります。

小川司法書士事務所でもオンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)にも対応しております。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

不動産取得税

売買や贈与、離婚に伴う財産分与などで不動産の登記名義を取得した人については、不動産取得税の課税対象となります。

居住不動産についての軽減措置の適用により不動産取得税がかからないケースもあるため、そもそも不動産取得税自体について認識していなかったという方もいるようです。

不動産取得税は千葉県内の不動産であれば県税事務所から通知が届くことになります。

千葉県の不動産取得税の軽減措置について(千葉県のホームページ)

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

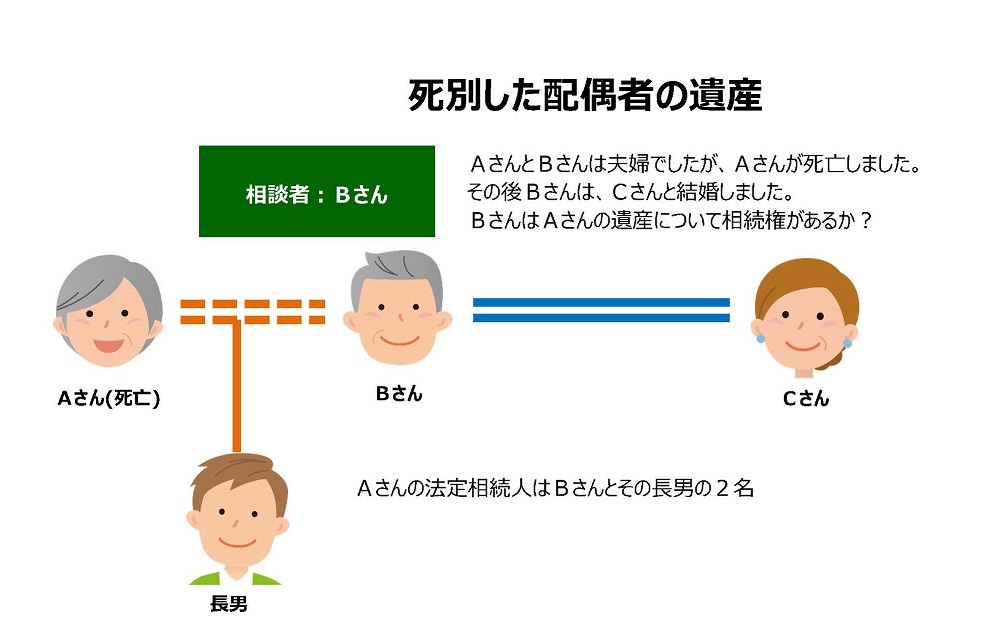

死別した配偶者の遺産の相続権

配偶者と死別した後に別の人と婚姻した場合、死別した配偶者の遺産について相続権があるかという話です。

AさんとBさんは夫婦でしたが、Aさんが死亡しました。

その後Bさんは、Cさんと結婚しました。

BさんはAさんの遺産について相続権があるか?という話です。

結論としては、「BさんはAさんの遺産について相続権がある」ということになります。

Aさんが死亡した時点でBさんはAさんの法定相続人なので、その後BさんがCさんと結婚したからといってAさんの法定相続人として地位が失われることはありません。

「前妻(前夫)は、死別して私は別の人と再婚したので相続権はありませんよね?」というお話しをされる方がたまにいらっしゃるのですが上記のように相続権がありますので遺産相続の手続きにおいては、たとえ財産の取得を希望しない場合でも遺産分割協議書にはサイン(印鑑証明書付)が必要な立場となっています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。