Author Archive

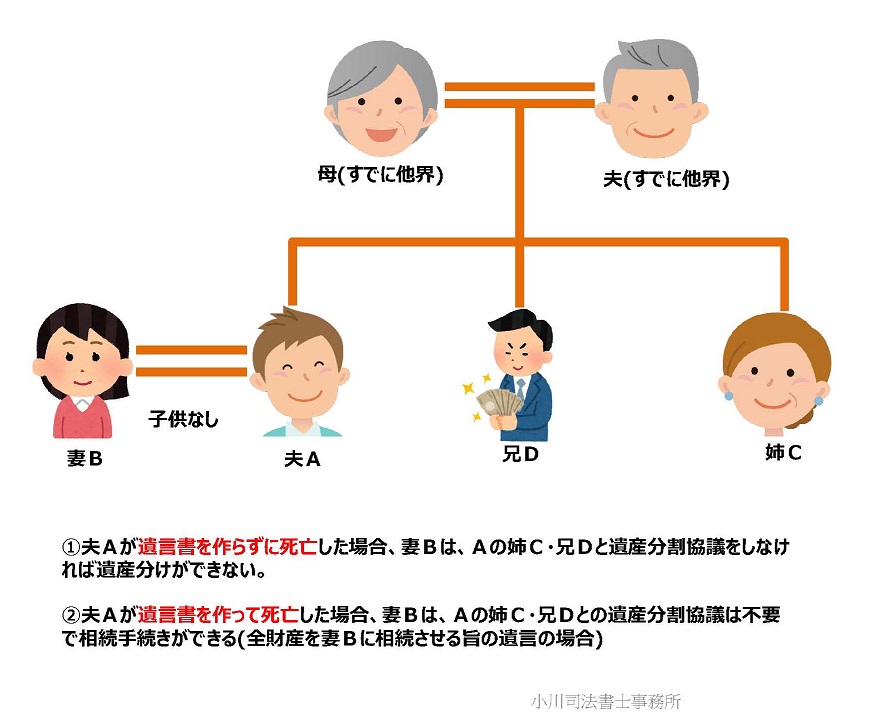

遺言書を作っておいた方が良いケースとは?

遺言書は作るのも作らないのも本人の自由ですが、故人が「遺言書を作っておいてくれて良かった」というケースがあります。

よく目にするのがご夫婦の間に子供がいないというケースです。

①夫Aが遺言を遺さずに死亡した場合

Aの遺産は、法定相続人BCDで話し合い(遺産分割協議)をして誰が何を取得するかを決める必要があります。

妻Bは、夫Aの姉・兄に話を持ちかけなければなりません(遺産分割協議の申入れ)。

夫Aの生前からCDらとある程度交流があれば問題は生じないかもしれません。

逆にCDらと交流がなかったり、あまり良い関係ではないという場合は、連絡を取るのも気が引けるという方もいるようです。

実際に連絡を取ってみたけれど

「何も返事がない」、「取り分を要求された」、「弁護士から連絡が来た」などという事態となり、

精神的負担とともに時間・費用がかかることがあります。

②夫Aが遺言で「全財産を妻Bに相続させる」と遺して死亡した場合

Aの遺産は、遺言書の内容に従い妻Bに帰属することになります。

Aの姉・兄の同意や印鑑証明書を取り付ける必要はありません。

Aの姉・兄には遺留分もありませんから後日「遺留分侵害額請求」をされる心配もありません。

遺言書があるとないとで①と②のように妻Bの環境は大きく異なることになります。

この記事の冒頭にも記載したとおり、遺言書を作るのも作らないのも本人の自由なのですが

①と②のような違いを生じさせることになるのが遺言書であるということは知っておいていただきたいところです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

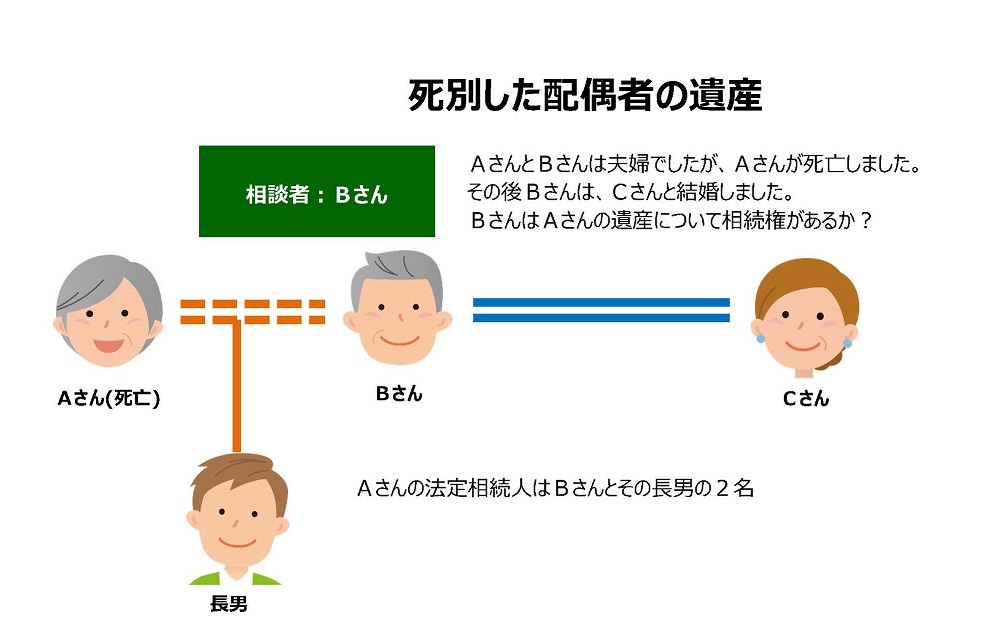

死別した配偶者の遺産の相続権

配偶者と死別した後に別の人と婚姻した場合、死別した配偶者の遺産について相続権があるかという話です。

AさんとBさんは夫婦でしたが、Aさんが死亡しました。

その後Bさんは、Cさんと結婚しました。

BさんはAさんの遺産について相続権があるか?という話です。

結論としては、「BさんはAさんの遺産について相続権がある」ということになります。

Aさんが死亡した時点でBさんはAさんの法定相続人なので、その後BさんがCさんと結婚したからといってAさんの法定相続人として地位が失われることはありません。

「前妻(前夫)は、死別して私は別の人と再婚したので相続権はありませんよね?」というお話しをされる方がたまにいらっしゃるのですが上記のように相続権がありますので遺産相続の手続きにおいては、たとえ財産の取得を希望しない場合でも遺産分割協議書にはサイン(印鑑証明書付)が必要な立場となっています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

複数人から贈与を受ける場合

贈与の登記手続きを進める場合、司法書士からはご本人に対し、贈与税の検討をしているかを確認させていただいています。

贈与税がかかる、かからないに関係なく事前に検討・納得していただいてからでないと後々「こんなはずじゃなかった」ということになることもあるからです。しかも贈与税の申告等は司法書士ではなく税理士の取扱分野ですから、税理士の方を紹介して正確な情報をもとに手続きの選択をしてもらうようにしています。

●相談

贈与税の基礎控除は年間110万円と聞きました(暦年贈与)。

今回、私はA・B・Cの3人からそれぞれ100万円分ずつ不動産の贈与を受ける予定なのですが

それぞれから贈与を受ける契約は別ものなので贈与税はかかりませんよね?

●回答(国税庁のタックスアンサー№4410)

「この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。」

ということで、この場合は贈与の合計額300万円から110万円を控除した190万円が贈与税の対象額になる、ということになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

みずほ信託銀行の認知症サポート信託

みずほ信託銀行で「認知症サポート信託」というサービスがあります。

●500万円以上の金銭を信託することが必要。

●認知症と診断された後に利用できるサービス。

●1件あたり10万円以上の生活資金、医療費、介護費等の支払。

●手続き代理人が実際の請求書や領収書を提出して銀行が内容をチェックしてから支払に応じる。

●手続き代理人になれるのは本人の3親等内の親族、弁護士、司法書士のみ。

●信託報酬は1ヶ月3000円から5000円(税抜)。

という感じのサービスのようです。

メインバンクがみずほ信託銀行という方は元気なうちに契約しておくと良いかもしれません。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

生前贈与を受けてから相続放棄ができるか?

自分が将来相続人になる立場の人(推定相続人)から次のような登記の依頼を受けることがあります。

| 相談 父には多額の借金があるので、父が亡くなった場合は相続放棄をしようと考えています。 ただ父名義の自宅は子である私が住み続けたいので、いまのうちに父から子である私に生前贈与をしてもらおうと思います。 贈与の登記をお願いします。 |

これはつまり

①父から子への生前贈与

↓

②父死亡後に子が相続放棄

という順番で贈与と相続放棄をしたいという相談です。

子からすれば、父の借金は放棄して父の生存中に自宅の贈与を受けておけば、自宅は相続財産に含まれないのだから放棄の対象にもならずに問題ないのではないか、ということになりそうです。

まず①の父から子への生前贈与をすること自体は、父と子の間で贈与契約が成立していれば原則として問題はありません。

また②の父死亡後に子が相続放棄することも、生前父から子に生前贈与があったから直ちに放棄ができなくなるということも原則としてありません。

この段階ての結論としては、「生前贈与を受けていても相続放棄は可能」ということになりそうです。

ここで注意しておきたいのは、①②とも「原則として」とあることです。

これは一定の場合には紛争が生じる、あるいは結論が180度変わる可能性があるからです。

たとえば

父に多額の借金があった場合、父の債権者は父名義の財産を差し押さえるなどして債権回収をしようと考えていたかもしれません。

それを免れるために、父から子に生前贈与で財産を移したとなると、父の債権者に対する「詐害行為」として贈与自体を取り消される可能性があります。

これを詐害行為取消権といいます。

| 参考 民法第424条 第1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 第2項 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。 第3項 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。 第4項 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。 ↓ 以下第424条の9まで |

つまり、生前贈与→相続放棄と手続きを踏んでも、生前贈与が詐害行為と認定されると第三者(父の債権者)によって取消される可能性がある、ということになります。

もっともこの詐害行為取消権によって、贈与を取消したとしても相続放棄まで取消すことはできませんから、相続放棄をした子は、生前贈与の取消しによって父の遺産に戻ってしまった自宅も含めて相続放棄をしたことになるというわけです。

子がどうしても自宅を残したいというのであれば、父の借金も含めて相続をする選択肢も考えることになります。

|

※相続と生前贈与の場面では、被相続人の死亡前3年間に贈与があった場合、相続税の課税対象となることにも注意が必要です。 税務に関するご相談を司法書士が受けることはできませんのでご希望の場合は知り合いの税理士をご紹介いたします。 |

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

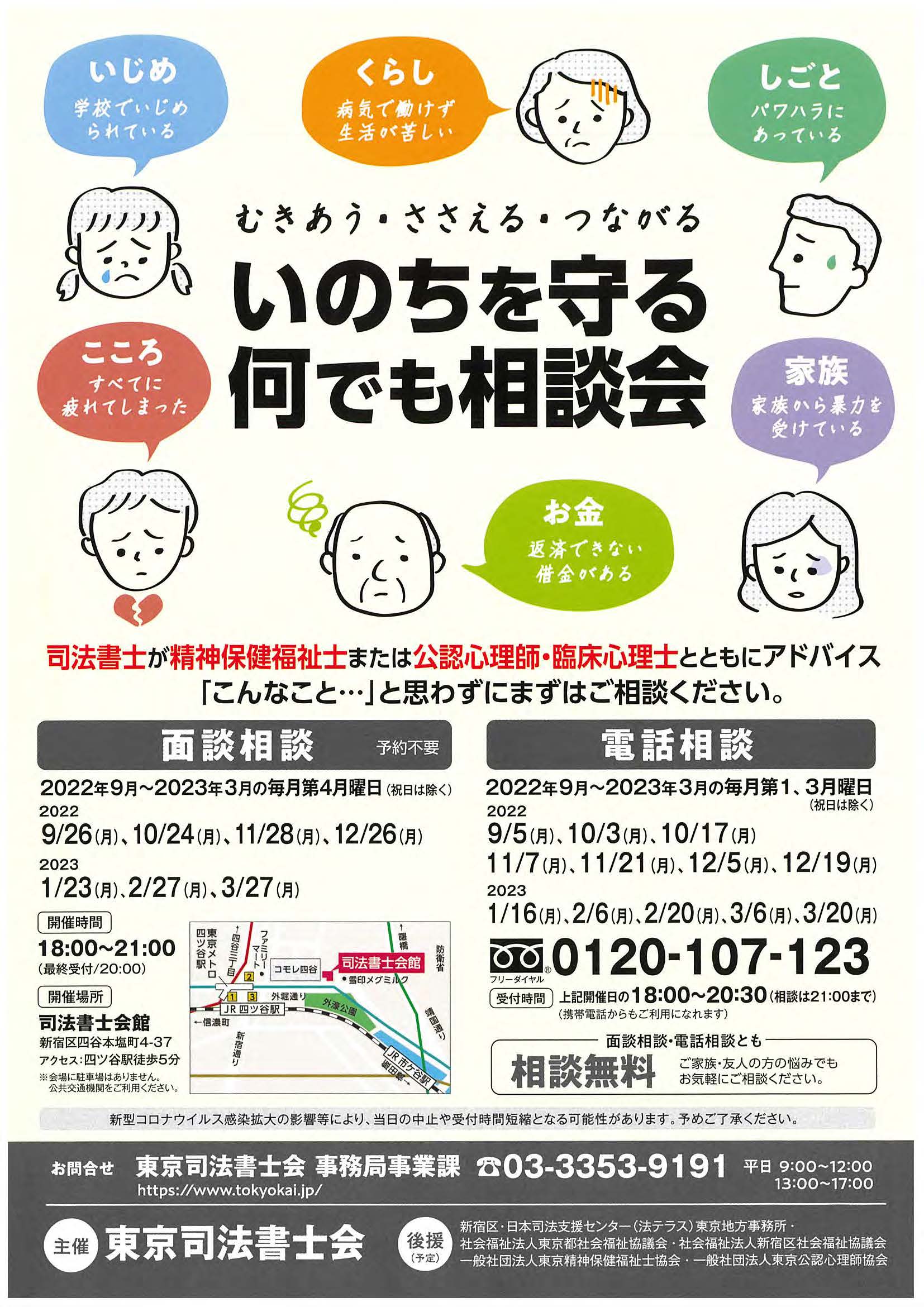

いのちを守る何でも相談会

東京司法書士会から無料相談会の広報が回ってきました。

司法書士と精神保健福祉士等が

・いじめ

・くらし

・しごと

・こころ

・家族

・お金

についての相談を受けてくれるそうです。

9月から来年の3月まで

面談相談は毎月第4月曜日の18時から21時で予約不要

電話相談は毎月第1月曜日と第3月曜日の18時から20時30分まで

電話 0120-107-123

平日の夜の時間帯なのでお仕事終わりの方も相談しやすいかもしれません。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

特定商取引法ガイド

消費者庁のサイト「特定商取引法ガイド」

特定商取引法は条文だけを見ても理解することが難しいという印象だったのですがこのサイトは情報が整理されていて大変分かりやすかったです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

相続放棄をしたら未支給年金はもらえない?

相続放棄を予定している方が亡くなった父親の遺産について申立の準備をしている途中で、死亡届を出したときに市役所からもらった案内文書に「年金受給者死亡届」を出すように書かれていたので提出したところ「未支給年金がありますから要件を満たしていれば請求できますよ。」と年金事務所の職員に説明されることがあります。

でも自分はこれから相続放棄をしようとしているのに死んだ父が受け取っていなかった未支給年金を受け取ってしまうと相続を単純承認してしまうことになって相続放棄ができなくなってしまうのではないか?と心配になるようです。

結論から言うと「未支給年金は相続財産ではないので相続放棄をしていても請求できる。」ことになっています。

未支給年金の請求権は、請求をする人の固有財産と解されていますから相続財産ではありません。

これはそもそもの年金の趣旨が、年金受給者本人と同一生計で生活をしている家族の生活をまもるための制度であり、年金受給者本人だけのための制度ではないからです。

| 最高裁判所第三小法廷平成7年11月7日判決 国民年金法19条(中略)の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。 |

なので、相続放棄をした人(これからする予定の人)であっても、未支給年金の請求要件を満たしていれば未支給年金の請求もできますし、受領もできるわけです。

このことからもわかるように未支給年金の請求は、受給者本人と同一家計の人でないとできないことになっています。

未支給年金の請求をする際にはこの同一家計であったことを証明する書面が必要となります。

なお未支給年金の請求を司法書士が代行することができませんのでご自分で手続きをされるか社会保険労務士に依頼をすることになります。

家庭裁判所に対する相続放棄の申述書作成に関するご相談は小川司法書士事務所にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

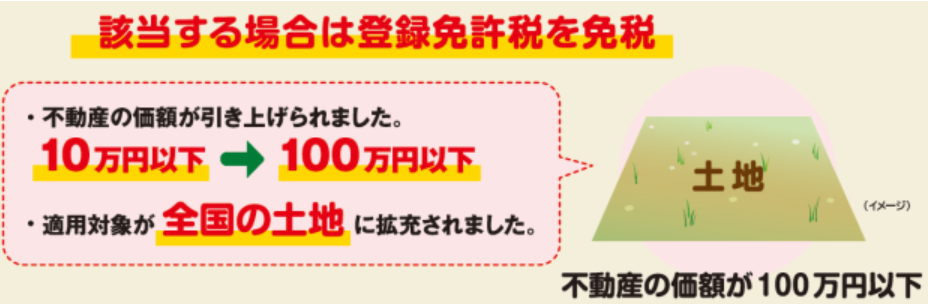

相続登記の印紙代が非課税になる場合

相続登記を法務局に申請する場合は

固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税を納付する必要があります。

ただし令和7年(2025年)3月31日まで

対象となる土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば非課税となっています。

相続登記を促進するための施策の一環のようです。(下図は法務局のホームページから引用)

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

小規模宅地の特例

遺産整理手続きでは、司法書士が担当することのない相続税の申告の有無が重要ポイントになります。

なぜかというと、相続税の申告期限(10ヶ月)というタイムリミットが遺産整理手続きにも関わってくるからです。

その中で「小規模宅地の特例」という用語に出くわすことがあります。

【小規模宅地の特例とは】

「小規模宅地の特例」とは、遺産の中に一定の要件を充たす居住用の宅地があった場合、相続税評価を減額することができる制度をいいます。

小規模宅地の特例には居住用・事業用・不動産貸付事業用といろいろ書類がありますが

今回は「居住用」の小規模宅地の特例を考えてみます。

なお相続税の申告については私のような司法書士ではなく、税理士の取扱業務になります。

実際にご相談を希望される場合は提携先の税理士を紹介させていただき、遺産整理手続きにおいて税理士から一緒にお話を伺うことになります。

以下はそのための基礎知識、前提知識になります。

【小規模宅地の特例による土地の評価減額】

居住用の場合、土地の面積が330㎡(=100坪)までであれば土地の評価額が80%減額されます。

このように居住用の小規模宅地について相続税評価額が大きく減額されるのは、

減額なしでそのまま相続税の課税をしてしまうと相続税を支払うために相続人が自宅を処分しなければならなくなるといった事態を避けるためのようです。

【小規模宅地の特例の適用要件】

居住用の小規模宅地の特例が適用されるためには一定の要件があります。

この要件を充たしているかどうかで土地の相続税評価が80%も減額されるわけですから

「自分の場合、小規模宅地の特例は使えるのか」は重大な関心事です。

詳しくは相続に強い税理士に相談することをオススメしますが「一定の要件」について簡単にまとめますと以下のとおりです。

【被相続人が住んでいた自宅の敷地についての適用要件】

被相続人が住んでいた自宅の敷地の名義を誰が取得するか(相続するか)による区別です。

配偶者が取得する場合

被相続人が住んでいた自宅の敷地の名義を被相続人の配偶者のものにする場合は、そのまま小規模宅地の特例を受けられます。

同居の親族が取得する場合

被相続人が住んでいた自宅の敷地の名義を生前から同居していた子の名義にする場合は、

その子が相続税の申告期限(死亡後10ヶ月)まで居住し続けていれば、適用を受けられます。

その子が被相続人の生前から同居していたとしても、死亡後10ヶ月以内に売ってしまった場合には小規模宅地の特例の適用はありません。

持家のない別居親族が取得する場合

被相続人に配偶者もなく同居の子もいない場合、本来2.によれば小規模宅地の特例の適用はありませんが

相続開始前3年以内に自分または配偶者の所有する家屋に居住したことが無い親族(持家のない別居親族)の名義にする場合には適用があります。

被相続人が自宅に居住していなかった場合に当該家屋に居住していた同一生計の親族が取得する場合

被相続人が海外赴任先で死亡したため自宅には住んでいなかったような場合でも

夫の収入で妻や子が生計を立てていた場合にはその妻や子の名義にするのであれば小規模宅地の特例の適用があります。

【適用要件の仮装は脱税行為】

居住用の小規模宅地の適用を受けることができれば相続税の金額も大きく減額されるため

「なんとか要件を充たしていることにしよう」と画策する人もいると耳にすることがあります。

たとえば

・親と同居していないのに住民票だけを親の住所地に異動して同居していたという体裁をとる

・親との同居の実態がないのに同居していたという体裁をとる 等

しかし相続税を所管する税務署もそのようなことをして結果的に小規模宅地の特例の適用を充たしていないと認定された場合には

脱法行為(違法行為)として大きなペナルティを課しています。

・相続税の過少申告加算税は本来納めなければならなかった税額に加え15%が追加でかかりますし、

・延滞税については納期限の翌日から2か月を経過した日以後であれば原則として年14.6%が課されます。

・意図的な仮装・隠蔽行為と認定されれば重加算税も課されます。

【生前贈与と小規模宅地の特例】

小規模宅地の特例は相続税の申告の場面で問題になることから分かるように亡くなった人の「遺産」に関する話です。

生前贈与されている土地については、そもそも小規模宅地の特例の対象にはなりません。

つまり小規模宅地の特例の適用を受けて相続税の申告の場面で減額の適用を受けたいような事情がある人は、「そもそも生前贈与をすべきではなかった」というケースも考えられます。

自宅の敷地を生前贈与することを検討する場合には、この観点も取り入れる必要があります。

小規模宅地の特例について生前贈与を含む相続生前対策、遺産整理手続きとともに詳しいご相談を希望される場合は、提携先の税理士とともにお引き受けいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。